| |

|

|

| |

| |

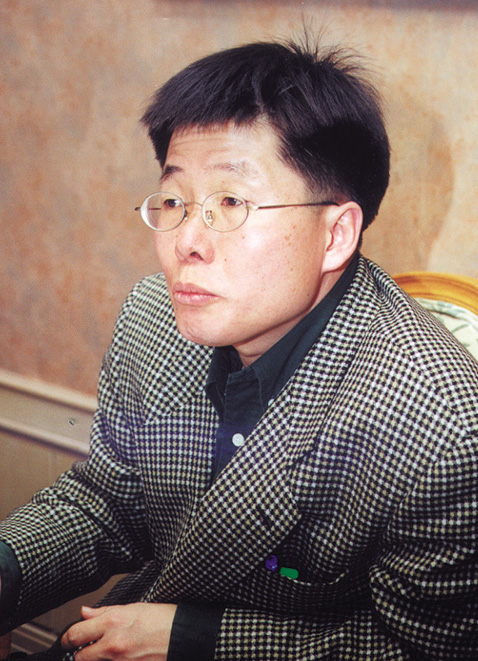

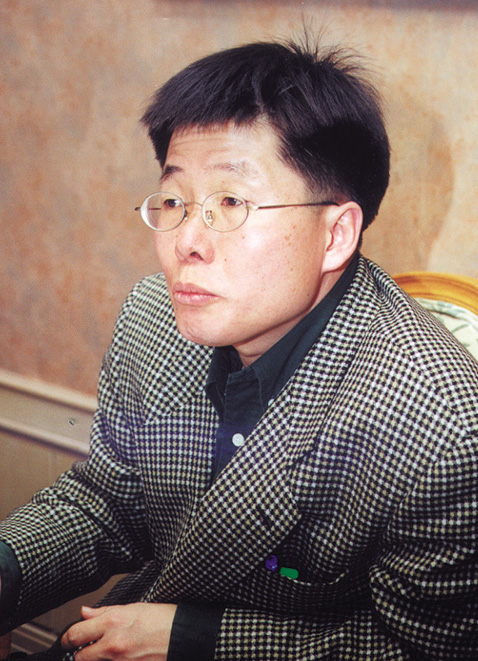

▲ 박인규 대표 |

|

| |

내가 기자협회보와 인연을 맺은 것은 1988년 여름이었다.

사실 5공 시절의 기자협회보는 기자협회와 함께 별 볼 일이 없었다. 타블로이드판 4면, 그것도 한 달에 한 번 발행되는 기자협회보에서 유일하게 유용한 정보는 매년 여름께 발표되는 각 언론사별 임금수준이었다. 기자들은 그 임금표를 보고 자사의 복지수준을 가늠하곤 했다.

그러던 기자협회보가 87년 6월 민주항쟁 이후, 더 정확하게 말하면 88년 봄 KBS 이춘발 차장이 회장에 취임하면서 환골탈태하기 시작했다. 이춘발 회장은 취임하고 얼마 되지 않아 타블로이드 판형을 대판으로 바꾸고 발행주기도 한 달에서 1주일로 바꿨다. 또 80년 서울의 봄 당시 기자협회보 편집국장이었던 김동선씨(소설가)를 다시 원직복귀 시키고 편집위원을 보강해 당시 언론계를 풍미했던 언론민주화(당시에는 ‘언론개혁’이 아니라 ‘언론민주화’라고 했다) 담론을 주도했다.

1980년 여름 신군부에 의한 기자 1천명 강제숙청의 내막, 5공 시절 권력과 언론간의 유착과 감시와 탄압의 실상 등을 하나하나 까밝히면서 기자협회보는 단숨에 언론계의 필독지가 되었다. 언론계는 물론 오피니언 리더라면 반드시 읽어야 할 정보가 가득 담겨 있었다. 그 해 겨울 국회 5공청문회에서 당시 김동선 편집국장이 기자협회보를 들어 보이면서 “이것이 신문 중의 신문이라는 기자협회보”라며 기염을 토하던 모습이 아직도 눈에 선하다.

어쨌거나 이러한 기자협회보의 활약 덕택에 기자협회는 고사의 위기를 면할 수 있었다. 사실 5공 시절의 기자협회는 ‘청와대 병풍 선물’ 사건 등으로 어용 이미지가 굳어 있어 만약 기자협회보의 활약이 없었다면 어떤 운명을 맞았을지 모를 일이었다. 내가 기억해 낼 수 있는 첫 번째 기자협회보의 ‘존재 이유’이다.

기자협회보 편집위원을 한 인연으로, 아니 어쩌면 그 덕택으로 나는 89년 말 경향신문에서 해직된 뒤 90년 5월부터 1992년 6월까지 기자협회보 편집국장으로 일했다. 당시에는 언론노조에 의한 언론민주화운동이 매우 활발한 때였다. 편집권독립운동, 촌지 거부 등의 언론자정운동, 폐쇄적으로 운영되던 기자실개혁운동 등이 벌어졌다. 기자협회보도 한몫을 했다고 생각한다.

‘이달의 기자상’이 제정된 것도 그때였다(90년 9월). 언론 보도를 비판만 할 것이 아니라 모범적 취재보도를 발굴해내 새로운 언론의 전범을 제시하자는 것이 취지였다. 사실 5공 시절의 ‘한국기자상’에는 문제가 없지 않았다. 대학 운동권의 실태를 악의적으로 왜곡한 ‘대학가의 음영’이란 시리즈물이 ‘한국기자상’을 받을 정도였으니 말이다. 89년 노향기 회장이 당시로서는 파격적으로 평기자를 ‘한국기자상’ 심사위원에 포함시키면서 이 상에도 변화가 오기 시작했고, 나아가 ‘이달의 기자상’ 제정으로 이어지게 된 것이다.

객쩍은 사설이 좀 길어졌다. 어찌 보면 개인사에 해당될 수도 있는 얘기를 장황하게 늘어놓은 것은 기자협회보의 존재 이유는 시대상황에 따라 달라질 수 있다는, 아니 달라져야 한다는 생각 때문이다.

정치권력과 언론간의 폐쇄적 정보회로가 아직은 굳건했던 80년대 말의 상황에서는 ‘언론정보지’로서의 역할이 무엇보다도 중요했다고 할 수 있다. ‘미디어오늘’이나 ‘언론노보’, ‘PD연합회보’ 등은 물론 각 신문과 방송들이 경쟁적으로 언론에 대한 정보는 물론 비평활동까지 펼치는 요즘과는 달리 당시에는 일반인이 언론에 관한 1차적 정보조차 알 길이 없었던 것이다. 또 80년대 말에서 90년대 초에 걸쳐 활발하게 벌어졌던 언론민주화운동에 기자협회보 나름으로 참여했던 것도 시대적 당위 내지는 소명이었다고 할 수 있겠다.

하지만 90년대 후반부터는 언론상황이 조금 달라졌다고 생각한다. 적어도 90년대 전반까지는 언론계 내부의 편가름보다는 평기자들을 중심으로 한 자체쇄신 노력이 운동의 중심을 이루었다. 독자와 국민들도 이 움직임을 주시하고 기대했다. 이른바 패권적 매체에 대한 경계가 없었던 것은 아니지만 당시에는 ‘조선일보’ 하나에만 집중됐다.

그러나 90년대 후반으로 넘어가면서 언론계 내부의 개혁 동력은 약화되고 시민단체 등을 중심으로 한 외부의 비판과 견제가 대두하기 시작했다. 언론계 내부도 조중동 대 한경대, 조중동 대 방송, 또는 조중동 대 인터넷매체 등 매체간 대립전선이 형성되기 시작했다. 여기에 정치세력에 의한 언론개혁 노력이 개입하면서 각 언론의 정파적 성격은 더욱 강화됐다. 논자에 따라서는 언론이 정치투쟁의 대리전을 하고 있다는 비판마저 나오고 있다.

그 원인을 단순화시켜서 말한다면 원래가 전문성이 부족했던 언론이, 전반적 개혁과정의 권력투쟁에 뛰어들면서 사회적 진실보다는 자신의 정치적 입장을 앞세웠기 때문이 아닐까.

언론의 1차적 사명은 지금 우리 사회에서 벌어지고 있는 일들을 최대한 객관적이고 공정하게 전달하는 것이다. 그리고 이렇게 형성된 사회적 진실을 전제로 해결책을 모색하도록 최대한 폭넓은 공론장을 제공하는 것이다.

지금 우리 사회에서 이런 역할을 담당하는 언론을 찾아보기란 쉽지 않다. 기자협회가 프로(전문직)를 자부하는 언론인들의 모임이라면 기자협회보는 언론의 전문성의 회복과 함양을 위한 방안을 모색해야 하지 않을까.