‘독립언론’으로 불리며 사원과 독자가 주인인 신문을 만들어온 경향신문과 서울신문, 한 때 ‘언론사관학교’라 불리며 수많은 기자들을 배출했던 한국일보.

국내 언론을 대표하며 자기 목소리를 낼 줄 알았던 이들 3대 일간지는 최근 신문시장이 겪고 있는 경영난 속에서 이를 극복하고 독자가 원하는 좋은 신문을 만들자는 기대 속에 지난 10월 각각 새로운 편집국장을 선출했다.

이들 3대 일간지들의 새로운 편집국장 선출은 단순히 편집국 리더십이 바뀌었다는 의미를 넘어서 개별 신문사가 처한 어려움을 극복해 달라는 기대가 크다는 점이 공통적인 배경. ‘3인 3색’이지만 ‘3인 1색’이 될 수도 있는 이들 편집국장의 목소리를 들어봤다.

지난 10월 한달 동안 국내언론을 대표하는 경향신문과 서울신문, 한국일보의 편집국장이 모두 바뀌었다.

우연이지만 너무도 빠르게 비중있는 언론의 편집국장 교체가 이뤄진 탓에 이들이 앞으로 펼칠 활약에 언론계의 이목이 집중되고 있다.

더욱이 편집국 ‘대표기자’라고 할 수 있는 편집국장은 해당 신문의 정체성과 논조에 있어 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 독자들의 관심이 증폭될 수 밖에 없다.

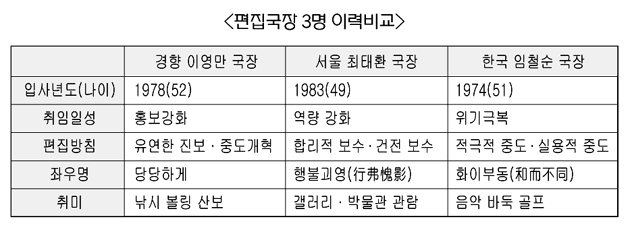

이들 3명중 가장 먼저 편집국장에 취임한 한국 임철순 국장은 53년생이다. 경향의 이영만 국장보다는 한 살 아래고 서울 최태환 국장보다는 두 살 위다. 하지만 언론사 경력으로는 임 국장이 단연 위다. 74년 대학을 졸업한 후 곧바로 현 한국일보 견습 29기로 입사한 임 국장은 사회부 기자와 차장, 기획취재부 부장, 논설위원, 수석논설위원을 거쳐 편집국장에 오른 이른바 정통 ‘한국 맨’이다.

이들 3명 편집국장 중 가장 늦게 신문기자를 시작한 서울 최 국장도 임 국장과 같은 83년 입사 이후 줄곧 현재까지 같은 회사 내에서 정치팀 차장과 부국장을 거쳐 편집국장에 선출된 정통 서울신문 경력을 자랑하고 있다.

반면 경향 이 국장은 78년 신아일보사에서 기자생활을 시작한 후 86년 경향신문으로 자리를 옮겨 체육부장과 부국장, 출판본부장을 거쳐 편집국장에 올랐다.

그들이 취임 직후 밝힌 각오에서처럼 이들 신문들이 겪고 있는 어려움은 편집국장직을 수행하기에 부담이 될 수 밖에 없다.

그런 탓에 임 국장은 ‘위기극복’을, 이 국장은 ‘홍보강화’, 최 국장은 ‘역량강화’를 기치로 현 경영난을 극복해내겠다는 의지를 보여주고 있다.

이들의 평소 좌우명은 일맥상통하는 부분이 많다.

임 국장은 평소 ‘화이부동(和而不同)’, 즉 ‘남들과 잘 어울리되 절대 남과 같지 않다’는 생각으로 자신만의 장점을 통해 기자의 능력을 발휘해왔고 이 국장도 ‘자신의 뜻이 정당하다고 생각될 경우 절대 굽히지 않는다’는 뜻에서 ‘당당하게’, 최 국장은 ‘행불괴영(行弗愧影)’, ’스스로에게 부끄럽지 않은 사람이 되자’는 등의 신조로 자신을 표현해왔다.

물론 이들 편집국장들에게서 느껴지는 분위기가 모두 동일한 것만은 아니다. ‘3인 3색’이라고 칭했듯 이 국장은 평소 ‘산책’을 즐기며 명상에 잠기는 조용한 스타일인 반면 임 국장은 ‘음악, 바둑, 골프’ 등을 통해 여가생활을 즐기고 있다. 최 국장은 화랑이나 박물관을 찾으며 스트레스를 풀기도 한다.

편집국을 이끄는 이들의 편집방향은 곧 독자들의 색깔을 결정짓듯 매우 중요하다. 이런 탓에 이들이 내세우는 편집방향은 앞으로 세 신문의 ‘색깔’을 결정짓는다는 점에서 선명함과 독자적 시각을 가장 전면에 내세우고 있지만 보도에 있어서 만큼은 균형 잡힌 시각을 가장 중요한 사안으로 꼽고 있다.

서울 최 국장은 ‘합리적 진보와 건전보수’, 임 국장은 ‘적극적 중도와 실용적 중도’, 이 국장은 ‘유연한 진보와 중도 개혁’ 등의 목소리를 내고 있다.

이들 3명의 편집국장들은 요즘 자신이 평생을 바치다시피 한 신문사들을 위한 새로운 돌파구 마련에 골몰해 있다.

30여년 가까운 인생을 현재의 신문사에 바쳤듯 자신이 물러나서도 제대로 된 언론이었다는 목소리를 듣기 위해 최선의 노력을 다하고 있는 것.

“독자들이 원하는 신문, 기자들이 제 역량을 제대로 발휘하는 신문, 균형을 잃지 않는 신문을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 포부를 밝힌 편집국장들의 한결같은 바람은 최악의 신문시장 속에서도 언론 본연의 임무가 무엇인지를 보여주는 진정한 ‘선배’의 모습으로 거듭나기를 바라는 공통적인 마음이다.