305명 등록…지난해 브리핑 324회 달해

참여정부가 2003년 6월 청와대 춘추관을 시작으로 개방형 브리핑제도를 도입한지 1년6개월이 지났다.

국민의 알 권리 차원에서 어떤 기자에게나 취재할 수 있는 환경을 제공하고 투명한 국정운영을 하겠다는 것이 근본취지이다.

이에 따라 언론보도의 자율성은 크게 강화됐지만 폐단도 적지 않게 지적되고 있다. 실제로 ‘언론과의 건전한 긴장관계’를 이유로 사무실 출입을 막는 등 취재제한은 많아졌다. 물론 정례 브리핑을 통해 이를 해소해 왔지만 일부 부처는 아직도 제대로 이뤄지지 않고 있다.

본보는 답보상태에 있는 브리핑제도의 개선을 위해 ‘2005년 출입처탐방’ 시리즈를 시작한다. 필드에서 뛰는 기자들의 생생한 목소리를 통해 출입처의 취재환경 실태도 함께 파악하고자 한다.

◇ 게재순서

1. 청와대 춘추관

2. 정부종합청사

3. 국회

4. 문화관광부

5. 검찰청, 경찰청

6. 서울특별시청

청와대 출입기자들은 ‘1호 기자’라 불린다. 행간에는 ‘최고’라는 뜻이 담겨있다.

이는 대통령을 근거리에서 취재하고 국가정책, 인사 등 최고급 정보를 가장 먼저 알기 때문이다. ‘최고 권부’를 출입하는 기자들인 만큼 당연한 말인지도 모른다.

청와대 출입기자들은 기사만 쓰는 것이 아니다. 회사에 중요한 정보를 ‘직보’하는 ‘핫라인 역할’도 하고 있다. 때문에 각 언론사는 베테랑 기자들을 청와대로 보낸다. 하지만 청와대 출입기자들의 위상은 갈수록 격하되고 있다.

출입기자 1백77개사 3백5명

청와대 춘추관의 변화는 브리핑룸 제도 도입에 따른 출입기자 수의 증가에서 시작됐다. 소수 언론사만 출입하던 시대에서 일정한 요건만 되면 누구나 출입이 가능하게 됐다. 이에 따라 특정 언론사들의 정보독점시대가 사라졌다.

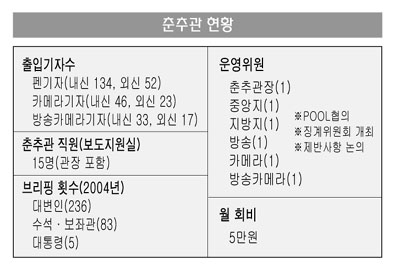

실제로 출입기자수가 참여정부전에는 90명에 불과했지만 11일 현재 3백5명(내신 1백34명, 외신 82명)에 달한다. 무려 3배 가까이 늘었다. 회원사도 50개사에서 1백77개사로 1백27개사가 증가했다.

기자실도 크게 변모했다. 기자실은 중앙사를 비롯해 지방사, 카메라, 방송카메라 기자실이 따로 마련돼 있다. 브리핑 룸은 1층(30석 규모)과 2층(1백50여석 규모) 두 군데가 있다.

문제는 취재보안이 힘들고 자리가 불편하다는 점이다. 좌석이 대학도서관처럼 개방형 구조로 돼있어 눈만 돌리면 타사기자가 무엇을 쓰고 있는지 볼 수 있을 정도다. 홍보수석실은 지난해에 “중앙사 기자들의 자리가 비좁다”는 의견을 받아들여 공간을 늘리기도 했다.

기자들은 보안을 이유로 자기자리에서 전화를 받지 않는다. 춘추관 마당에서 휴대폰 통화하는 것이 일상사이다.

춘추관 직원 관장 포함 15명

홍보수석실 산하 춘추관(관장 김현 보도지원비서관) 직원은 모두 15명. 이들은 기자들의 취재 편의를 위해 밤낮으로 일한다. 그야말로 ‘기자들의 머슴역할’을 자처하며 궂은 일을 마다하지 않는다.

기자들이 보통 아침 7시에 출근(석간신문 기자)해서 밤 9시(상근기자)까지 남아있기 때문에 이 시간동안 근무하는 셈이다. 휴일인 일요일에도 기자들이 나오기 때문에 근무해야 한다.

이들은 이밖에 매일 기자들과 이야기하며 언론계나 청와대와 관련된 돌아가는 정보를 수집하기도 한다.

춘추관장은 운영위원회의를 주재하기도 한다. 운영위원은 종전 기자단 간사대신 만들어진 제도이다. 기자 운영위원은 모두 5명. 중앙 신문사를 비롯해 지방신문사, 방송사, 카메라, 방송카메라 등에서 각각 1명씩 운영위원을 맡고 있다.

춘추관운영위원 회의는 POOL단 구성문제와 기자 징계위원회 등을 논의한다. 이외도 춘추관정관 개정이나 운영에 따른 제반사항을 다룬다.

월회비 5만원·외신1년 10만원

춘추관 운영은 엄격하다. 출입하는 기자들은 매월 5만원의 회비를 내야 한다. 외신은 예외적으로 인원에 상관없이 1년에 1개사당 10만원을 낸다.

회비를 3개월 이상 미납할 경우 자동 탈퇴시킨다. 한번 등록이 취소될 경우 1년이 지나야 재등록이 가능하다.

지난해 출입취소가 된 기자는 모두 16명(외신 1명)에 달한다. 2003년도에는 4개사 9명이 등록 취소된바 있다.

기자들의 회비는 기자들의 후생복지를 위해 쓰인다. 주로 전화요금과 FAX 등 통신요금으로 많이 지출된다. 또한 신문대금과 SMS 문자서비스, 식음료 비용으로 쓰인다.

“수습보다 못한 청와대 출입기자”

청와대 출입기자들의 위상은 취재환경변화에 따라 연동되고 있다.

이유는 많지만 우선 브리핑룸 제도 도입에 따른 변화가 가장 크다. 이 제도 도입으로 언론보도의 자율성이 크게 강화됐지만 취재제한이 늘었기 때문이다.

사실 청와대 출입기자들은 국민의 정부시절까지 청와대 비서진이 입주해 있는 비서실동에 대한 취재가 가능했다. 특정한 요일에 시간을 정해 취재를 허용했다.

하지만 현재는 불가능하다. 심지어 매주 한 차례 열리는 청와대 수석·보좌관에 회의 취재도 허용되지 않는다.

더욱 안타까운 현실은 청와대 참모들과 기자들간 스킨십이 많지 않다는 점이다. 요즘은 달라지고 있지만 식사기회도 많지 않다. 때문에 기자들이 점심시간에 춘추관 2층에 있는 식당에서 줄을 서 있는 풍속도가 생겨나기도 했다.

뿐만 아니라 기자들이 청와대 브리핑(청와대 온·오프라인 소식지)을 보기위해 일렬로 줄을 서 있는 광경도 종종 눈에 띈다. 이를 두고 기자들은 “닭 모이 주으러 가자”고 할 정도다.

때문에 기자들은 지난 1년 동안 청와대 취재시스템 개선을 끊이지 않고 주장해 왔다. 기자들은 자신들을 일컬어 ‘수습기자보다 못한 기자’라고 비하해 부른지 오래다.

지난해 대변인 브리핑 2백26회

물론 청와대는 나름대로 이러한 취재제한에 따른 보완조치를 해왔다. 브리핑횟수를 늘리고 지난해에는 백그라운드 브리핑 제도를 도입했다. 춘추관이 밝힌 지난해 브리핑 횟수는 대통령 5회를 비롯해 수석·보좌관 83회, 대변인 2백26회 등 모두 3백24회에 달한다. 횟수로 보면 매일 한 번꼴로 브리핑을 한 셈이다.

기자들은 브리핑에 대해 큰 의미를 부여하지 않고 있다. 오히려 브리핑제도의 개선을 요구하고 있다.

기자들은 “올해 노무현 정부 출범 중반이 되는 만큼 청와대 취재시스템을 획기적으로 개선해야 한다”며 “특히 브리핑제도를 ‘선진국형’으로 정착시키기 위해서는 매체별 영향력을 비롯해 이념, 특징 등을 종합적으로 고려해 백그라운드 브리핑을 해줘야 한다”고 말했다.