'60세 정년' 대부분 2016년 적용…임금·인사채용 제도 개편 '변수'

2013년, 기자들에게 미래는 있는가 (1)언론사 정년 연장, 갈 길 멀다

|

||

| ▲ 지난 4월23일 서울 여의도 국회 환경노동위원회 소회의실에서 정년 60세 의무화 등 관련 법안에 대해 열린 법안심사소위원회에서 여야 의원 및 고용노동부 관계자들이 법안 심사를 마친 뒤 박수치고 있다. (뉴시스) | ||

주요 언론사 대부분 300인 이상 사업장

2016년부터 55~58세 정년 60세로 통합

50세 이상 노장 기자 증가율·비중 높아

임금피크제·연봉제 등 임금제 논란 예상

정년 60세 보장을 뼈대로 한 ‘고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률’(정년연장법)이 지난 4월30일 국회 본회의를 통과했다. 이에 따라 대부분 55~58세로 운영되던 언론사들의 정년제도도 일대 수술이 이뤄지게 됐다.

‘정년 연장법’에 따르면 공공기관, 지방공사, 지방공단, 300인 이상 사업장은 2016년부터, 국가 및 지자체, 300인 미만 사업장은 2017년부터 적용된다.

국내 주요 전국종합일간지, 지상파 방송사들은 대부분 300인 이상 사업장이라 2016년부터 정년 60세를 보장해야 한다.

한국언론진흥재단이 펴낸 ‘한국신문방송연감’(2009년 판)에 따르면 전국종합일간지 12개 중 종사자 300명이 넘는 신문사는 경향신문(595명), 국민일보(339명), 동아일보(750명), 문화일보(336명), 서울신문(553명), 조선일보(529명), 중앙일보(507명), 한겨레(520명), 한국일보(352명) 등이다.

지역종합일간지 중에서는 부산일보만 300명이 넘어 대부분 2017년 이후부터 적용될 전망이다.

경제일간지 중에서는 매일경제(627명), 한국경제(544명), 헤럴드경제(305명)가 300명 이상 사업장이어서 2016년부터 정년을 연장해야 한다.

신문사보다 월등한 규모를 갖추고 있는 지상파 방송사는 KBS 3394명, SBS 882명, EBS 592명 등이다. MBC(서울)는 1600명 수준이다.

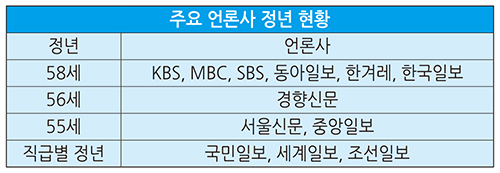

현재 각 주요 언론사의 정년 현황을 보면 60세 이상인 곳은 전무한 실정이다. KBS, MBC, SBS, 동아일보, 한겨레, 한국일보는 58세다. 56세인 곳은 경향신문, 55세인 곳은 서울신문, 중앙일보 등이다.

직급별 정년을 시행 중인 곳도 적지않다. 조선일보는 평사원 55세, 차장대우 56세, 차장 57세, 부장 58세, 부국장 59세 국장 60세 등 직급별로 정년이 다르게 적용된다. 직급별 정년을 운영 중인 한국경제도 부장 55세, 부국장 57세, 국장 58세를 적용하고 있다. 국민일보는 부국장 이하 55세, 부국장 이상 58세가 정년이다. 세계일보는 부국장 이상 57세, 부장급 56세, 차장급 이하 55세로 정년이 다르다.

|

||

인력 고령화가 전반적인 사회 추세인 만큼 언론사에서 정년 연장의 대상이 될 연령대의 기자 수 역시 증가 추세를 보이고 있다.

한국언론진흥재단이 문화체육관광부에 취합된 일간신문, 주간신문, 전문주간신문, 인터넷신문 1835개를 대상으로 조사한 ‘2012 신문산업 실태조사’(2011년 현황)에 따르면 신문의 경우 기자직 종사의 연령별 현황은 40~44세 기자가 4203명(19.6%)로 가장 많았다. 35~39세 4148명(19.3%), 30~34세 4101명(19.1%)이 뒤를 이었다.

50세 이상은 총 2707명으로 12.6%를 기록했다. 이들 연령대 기자들은 조사 기준연도인 2011년의 전년대비 31.4%가 늘어나 주목된다. 전 연령대에서 가장 높은 증가율이다. 45~49세 기자들이 유일하게 전년대비 5.1%가 줄었다.

방송기자연합회의 올해 조사에 따르면 지상파 방송사의 경우 KBS의 21년차 이상 기자수가 113명(24.4%), MBC 72명(25.0%), SBS 59명(28.5%)에 이른다. 보도국 기자의 4분의1 이상이 정년이 10년 안팎 남은 노장으로 구성돼 있는 것이다.

기자들은 일단 정년 연장을 환영하고 있지만 언론사에 실제 실효성이 있을지는 의문이라는 의견도 많다. 만성적인 경영 불안으로 정년 전 퇴사 및 이직하는 기자가 많은 신문사의 경우 더 그렇다. 한 신문사의 부국장급 기자는 “다양한 직군과 보직이 있는 방송사에 비해 신문사는 정년이 있더라도 정년을 채우는 사람이 많지 않다”며 “퇴직 준비기간이 몇 년 더 늘어나는 효과는 있을 수 있지만 당장 고용이 안정되는 등의 실효성이 있을지는 지켜봐야 할 것”이라고 말했다.

신문기자들은 인사 적체, 아웃소싱이나 자회사 발령 등이 만연하면서 사실상 퇴사를 놓고 고민에 빠져야 하는 실정이다. 특히 1955~1963년 태어난 베이비붐 세대와 1988년 신문사 급증 및 올림픽 특수 이후 대거 채용된 세대의 기자들은 이런저런 여건 때문에 정년까지 회사를 다니는 경우가 흔치 않다. 이 때문에 실질적인 고용 안정을 위해서는 미디어 경영 환경의 개선이 선결과제라는 근본 문제가 제기된다.

하지만 일단 정년 연장이 현실화되면서 언론사들은 대책 마련이 불가피하다.

우선 정년 연장 적용시기에 따라 불이익을 받을 수밖에 없는 기자들에 대한 문제가 떠오르고 있다. 주요 언론사들이 정년 60세를 적용하는 2016년에 앞서 정년퇴임해야 하는 기자들이 문제가 된다. 예를 들어 시행 몇 달 차이로 60세 연장 혜택을 받지 못하고 기존 정년에 따라 퇴임해야 하는 경우가 발생한다. 이는 대부분 언론사들이 공통적으로 고민해야 할 문제가 될 전망이다.

회사 입장에서 보면 더 큰 문제는 인건비 부담 증가에 대한 우려다. 기업들은 정년 연장을 위해서 임금제도 조정이 불가피하다는 입장이다. 언론사들의 사정도 크게 다르지 않다. 이에 따라 임금피크제 도입 및 정비, 연봉제 도입 등 급여체계 전반에 변화를 추진할 것으로 예상된다. 하나같이 언론사 노사에게 ‘뜨거운 감자’인 이슈들이다.

하지만 언론사에서 정년 연장 관련 논의가 치열해지기까지는 시간이 다소 걸릴 것이라는 관측이 지배적이다. 실제 정년 연장과 관련된 논의가 공식 진행되는 언론사는 확인되지 않고 있다.

언론사 노사 대부분 아직 법 적용까지는 3~4년이 남았기 때문에 서두를 필요가 없다는 분위기다. 어느 언론사든 먼저 나섰다가는 눈총을 받기 십상이어서 ‘눈치 보기’ 국면이 당분간 지속될 것이라는 관측도 나온다. 사측은 이미 부정적인 반응을 보이고 있는 재계가 앞으로 어떻게 대처하느냐에 따라 ‘정년연장법’의 손질이 이뤄질 수 있다는 계산도 하는 것으로 보인다.

언론계의 한 숙원이었던 정년 연장은 이뤄졌지만 갈 길은 복잡하다. 임금제도 개편, 채용제도 변화에 급변이 도사리고 있다. 60세 정년이 기자들의 고용환경 개선으로 직접 연결되는 길은 순탄치 않아 보인다.