죽음을 찍어 삶을 보여준 로버트 카파

[특별기고] 오광수 경향신문 문화사업국장

|

||

| ▲ 오광수 경향신문 문화사업국장 | ||

경향신문이 마련한 전설적인 종군기자 로버트 카파 사진전(8월2일~10월 29일, 세종문화회관 전시실)에는 그의 탄생 100주년을 기념하여 뉴욕에서 날아온 160여점의 오리지널 프린트가 전시된다. 화약냄새와 죽음의 그림자가 느껴지는 전쟁사진과 유머감각이 돋보이는 피카소와 마티스 등 지인들의 사진까지 다양하다.

전시를 준비하면서 로버트 카파라는 한 사내의 내면과 만날 수 있었다. 전쟁 속에서 태어나 전쟁터에서 생을 마친 카파는 전쟁을 증오하는 휴머니스트였다. 그는 총 대신 카메라를 들고 이탈리아, 독일, 스페인과 싸웠다. 전쟁이라는 특수한 상황에 놓인 인간들의 폭력과 증오, 파시즘을 렌즈에 담아 고발했다.

카파는 헝가리 부다페스트에서 유대인으로 태어났다. 본명은 앙드레 프리드만. 그는 좌익학생운동을 했다는 이유로 체포되었다가 극적으로 베를린으로 건너간다. 그곳에서 통신사 데포트의 암실 보조원으로 취직, 러시아 혁명가 레온 트로츠키의 강연 사진을 찍어 사진가로 인정을 받는다. 이후 베를린을 떠나 파리로 건너가면서 로버트 카파라는 이름을 사용하기 시작한다. 카파의 첫 번째 여자는 동료사진작가인 게르다 타로이다. 두 사람은 스페인 내전을 취재했고, 사진가로서 명성을 얻기 시작했다. 하지만 게르다는 공화군의 탱크에 치어 비참한 죽음을 당한다. 그녀의 죽음은 평생의 고통이었고, 카파는 흔들리기 시작했다. 어쩌면 그 고통을 잊기 위해 2차 세계대전, 이스라엘 전쟁, 중일전쟁, 인도차이나 전쟁터로 달려갔는지도 모른다.

이후 카파는 많은 여자를 사랑했지만 결코 결혼하지 않았다. 일레인 저스틴(일명 핑키), 잉그리드 버그만, 윈스턴 처칠의 딸 파멜라 등 아름다운 여자들을 만났다. 이성과 본능, 집과 호텔, 평화와 전쟁, 아내와 애인, 순정과 섹스 중에서 카파는 철저하게 후자를 고수했다. 그는 “술금지, 노름금지, 폭격기금지, 여자금지”를 다짐했지만 늘 극단적인 선택을 했다. 자신이 전쟁의 맨얼굴과 마주한 보헤미안이라는 운명을 스스로 감지한 것이다.

|

||

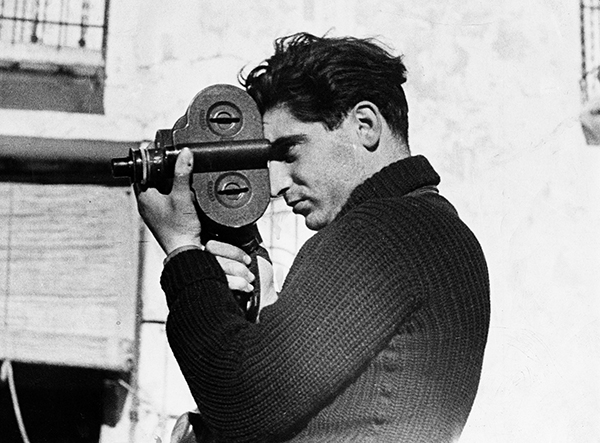

| ▲ 1938년 12월호 ‘픽쳐 포스터’에 실린 로버트 카파의 모습. (경향신문) | ||

“다시 전쟁에 가야 한다면 나는 총으로 자살을 해버릴 거야. 난 너무 많을 걸 봤어”라고 중얼거리던 카파는 1954년 5월 24일 인도차이나 반도에서 프랑스군을 공격하는 베트남 호치민군의 포격으로 사망했다.

아군과 적군의 사체가 널려 있는 황무지에서 고독하게 앉아 있는 사내, 목에 라이카 카메라를 건 채 담배를 물고 미소 짓고 있는 매력적인 사내를 곧 만날 수 있을 것이다.