'시그널' 이재한 형사에게 언론조력자가 있었다면…

[언론 다시보기] 문소영 서울신문 사회2부장

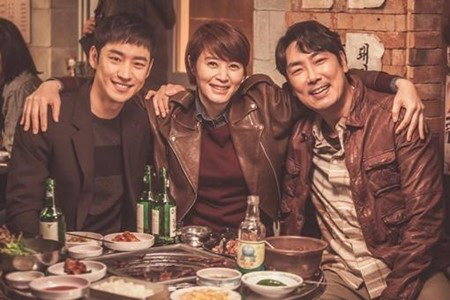

최근 종영한 tvN의 '시그널' 16편을 주말에 몰아보았다. 고부 갈등이나 청춘남녀의 연애 담을 다룬 드라마가 아닌 장르물이라 신선했다. '한국판 콜드케이스' 같기도 했다.

최근 종영한 tvN의 '시그널' 16편을 주말에 몰아보았다. 고부 갈등이나 청춘남녀의 연애 담을 다룬 드라마가 아닌 장르물이라 신선했다. '한국판 콜드케이스' 같기도 했다.

'시그널'은 지난해 7월24일 국회에서 일명 '태완이법'이 통과했다는 사실에 근거했다. 이후 지방경찰청마다 각각 '장기 미제 사건 전담팀'들이 꾸려진 것도 반영했다. 1999년 대구에 살던 7살 소년 김태완은 누군가가 뿌린 황산에 전신 화상을 입고 49일 투병 끝에 사망했다. 2015년 공소시효 15년에 걸려 범인을 잡지 못하고 태완군 사건이 종결될 것을 우려하는 여론이 일자 새정치민주연합 소속 서영교 의원이 2015년 3월 형사소송법 개정안을 발의해 '살인죄 공소시효 폐지'를 이끌었다. 김태완군 가족은 안타깝게도 이 개정법의 혜택을 보지 못했다. 시그널은 형사 등 수사관의 처지가 아니라 희생자와 남겨진 가족의 심정으로 사건을 바라보고 있다는 점에서 '피해자 중심의 사건 해결'의 관점을 제시했다고 할 수 있다.

"세상에 잊어도 될, 묻어도 될 범죄는 없다"와 같은 주옥같은 대사들이 드라마에 적지 않았다. 그러나 기억은 가슴을 후벼 파는 비수같은 대사들로 향한다. 이재한 형사는 1995년의 과거에서 이렇게 울부짖었다. "거기도 그럽니까? 돈 있고 빽 있으면 무슨 개망나니 짓을 해도 잘 먹고 잘 살아요? 그래도 20년이나 지났는데 뭐라도 달라졌겠죠. 그죠?" 2015년 미래의 박해영 프로파일러는 "달라졌다"고 답했으나 "우리가 그렇게 만들면 됩니다"고 달래듯이 덧붙였다.

돈과 출세를 쫓아 권력의 범죄를 비호한 덕분에 순경에서 승승장구한 김범주 치안감을 보면 세상은 달라진 것이 없다. 그는 "개판이라고 불평하기보다 개처럼 사는 것이 더 좋다"며 마음껏 이재한 형사를 비웃지 않았던가. 그는 수 십년 동안 천연덕스러운 표정으로 힘없고 돈 없고 빽 없는 사람들을 살해하는데 동참하고 무고한 이에게 죄를 덮어씌웠다.

연말연초에 1000만 관객 영화에 등극한 '베테랑'과 '내부자들', 드라마 '시그널'은 서로 닮았다. 무엇보다 시민들이 좋아하고 환호했다. 왜? 현실에서는 찾아보기 힘든 부정부패를 거부하며 목숨까지 걸고 완강하게 저항하는 정의로운 주인공 덕분이다. 또 현실에서는 털끝도 건들기 어려운 권력과 재벌들의 안하무인 범죄를 '법의 이름으로' 단죄한 덕분이다. '사이다 쾌감'이다. 사적 보복이 아니라 사회의 지팡이라는 공권력에 의한 적법한 절차에 의한 '정의사회 구현'이라는 점에서 시민들은 만족스러웠다.

연말연초에 1000만 관객 영화에 등극한 '베테랑'과 '내부자들', 드라마 '시그널'은 서로 닮았다. 무엇보다 시민들이 좋아하고 환호했다. 왜? 현실에서는 찾아보기 힘든 부정부패를 거부하며 목숨까지 걸고 완강하게 저항하는 정의로운 주인공 덕분이다. 또 현실에서는 털끝도 건들기 어려운 권력과 재벌들의 안하무인 범죄를 '법의 이름으로' 단죄한 덕분이다. '사이다 쾌감'이다. 사적 보복이 아니라 사회의 지팡이라는 공권력에 의한 적법한 절차에 의한 '정의사회 구현'이라는 점에서 시민들은 만족스러웠다.

그러나 그것은 그저 드라마다. 현실은 '김범주 경찰청 수사국장'의 세상이다. 지난해 '땅콩 회항'처럼 재벌 회장'님'들의 운전기사 폭행 사건 등 안하무인 갑질 행각이 사회면을 여전히 장식한다. 권력에 줄 댄 논문표절 혐의의 학자들이나 세월호 유가족들에게 막말 혐의의 정치인들, 법인카드로 생활용품을 산 공공기관장들이 4월 총선에서 대거 국회의원이 될 지경이다. 살아있는 권력의 눈 밖에 난 사람들은 공천과정에서 찍혀나갔다.

부정부패에 저항하다 가족에게 15년이나 아들의 생사를 모르게 한 이재한 형사의 영웅적 삶을 평범한 사람은 따라 살기 어렵다. 경찰이 아닌 언론을 이재한에 대입한다면 ‘15년 실종’이 ‘해직’이 될 수도 있겠다 싶다. 이재한에게 언론 조력자가 있었다면 어떨까. 현실 정치에 실망해 '다 똑같은 놈들이다' 라며 포기한다면 거악에 맞서 고군분투하고 있을 '이재한'을 더 괴롭히는 일이 될 것이다.

21세기 혁명은 투표로 시작하는 시대다. 투표로 완성된다. 정치혐오증을 확대재생산하기보다, 차악이라도 선택해야 한다며 유권자를 격려하는 기사들을 짧은 선거기간에 더 많이 써주길 기대한다.