"학계-언론계 손잡고 저널리즘 위기 극복해야"

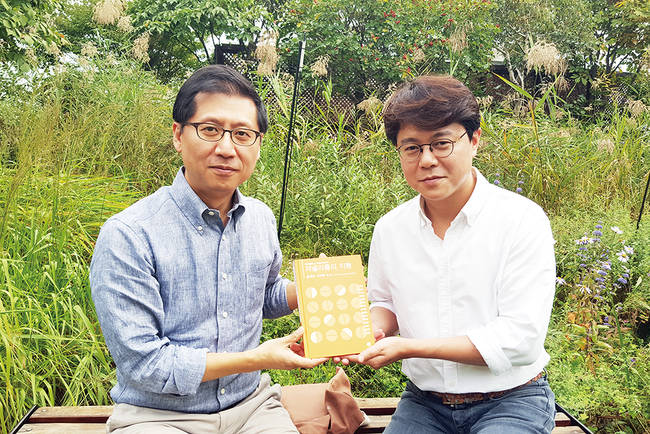

1200개 논문 집대성한 '저널리즘 지형' 펴낸 박성호·안수찬 기자

“아이에게 초콜릿, 사탕, 아이스크림을 주는 쉬운 방법이 있는데도 부모들은 아이에게 좋은 음식을 먹이려고 하잖아요. 아이들이 처음에는 보채다가도 맛에 익숙해지면 스스로 좋은 음식을 찾는다는 걸 알기 때문이죠. 언론과 소비자의 관계도 비슷하다고 생각합니다.”

안수찬 한겨레21 편집장은 “모든 소비는 사회적 학습의 결과로 미디어도 마찬가지”라고 설명했다. 사회가 불량식품을 조장할수록 사람들이 더욱 싸구려 입맛에 길들여진다는 것이다.

지난 26일 서울 공덕동 한겨레 사옥에서 만난 안 편집장과 박성호 MBC 해직기자는 언론의 역할과 책임을 강조했다. 자극적이고 연성화된 온라인 콘텐츠와 포털, 페이스북 등과 같은 대형 플랫폼이 저널리즘을 위협할수록 언론은 본연의 가치를 지켜야 한다는 것이다.

안 편집장은 “뉴스가 오락콘텐츠화된 건 인터넷을 제대로 활용하지 못한 언론의 책임”이라고 지적했다. 박 기자 또한 “실제로 시민들이 사회 의제에 대해 적극적으로 평론하고 있지만, 미디어는 이를 반영하지 못하고 있다”고 꼬집었다.

안 편집장은 “뉴스가 오락콘텐츠화된 건 인터넷을 제대로 활용하지 못한 언론의 책임”이라고 지적했다. 박 기자 또한 “실제로 시민들이 사회 의제에 대해 적극적으로 평론하고 있지만, 미디어는 이를 반영하지 못하고 있다”고 꼬집었다.

최근 이들이 의기투합해 신간 <저널리즘의 지형>을 펴낸 건 언론과 학계가 현실을 제대로 반영하지 못하고 겉돌고 있단 판단 때문이다. 조선일보 기자 출신의 박재영 고려대 미디어학부 교수와 박 기자, 안 편집장, 그리고 고려대 미디어학부 석·박사과정 학생들이 2014년부터 논문 1200여편을 정리해 집대성한 이 책에는 지난 25년간의 한국 저널리즘의 역사가 고스란히 담겼다.

“석박사들이 2년6개월간 전례 없이 집단 작업을 한 건 학계의 성과를 수용하지 못하고 있는 언론과, 이런 언론에 대해 무관심한 학계 사이에서 가교역할이 필요하다는 공감대가 두루 형성됐기 때문이에요.” (안수찬)

교수는 뉴스를 보지 않고 기자 또한 논문을 접하지 않다보니 이론과 현장의 상호보완 작업은 더딜 수밖에 없다. 학계 연구가 대부분 뉴스콘텐츠와 수용자에만 치우지고, 생산자에 대해 다뤄지지 않는 점이 이를 방증한다. 안 편집장은 “커뮤니케이션 이론 자체가 풍부하지 않은데, 이를 바탕으로 논문을 쓰려고 하다보니 역동적이고 복잡한 언론 현실을 잡아내지 못하고 있다”고 판단했다.

기자에 대한 연구가 상대적으로 미약하다보니 언론 자유와 알 권리에 대한 연구가 부족하단 지적도 나온다. 박 기자는 “현 공영방송은 민주화 이전으로 돌아간 기자들이 독립 운동하는 수준”이라며 “단순히 정치권력의 후견인이라는 비판에 그칠 게 아니라, 왜 이렇게 됐는지 연구할 필요가 있다”고 설명했다.

“시청자가 주인이라는 말은 많이 하지만 실제로 그런 구호만큼 현장의 합당한 실천이 있었는지 반성할 필요가 있어요. 단순히 시민을 고객이나 소비자로 바라볼 게 아니라, 시민들에게 어떤 내용을 어떻게 전달할 지 진지한 고민을 해야 할 때라고 생각합니다.” (박성호)

이진우 기자 jw85@journalist.or.kr