MBC는 왜 건물에 숨어 방송해야 했나?

박성호 MBC 해직기자 5차 촛불집회 참가기

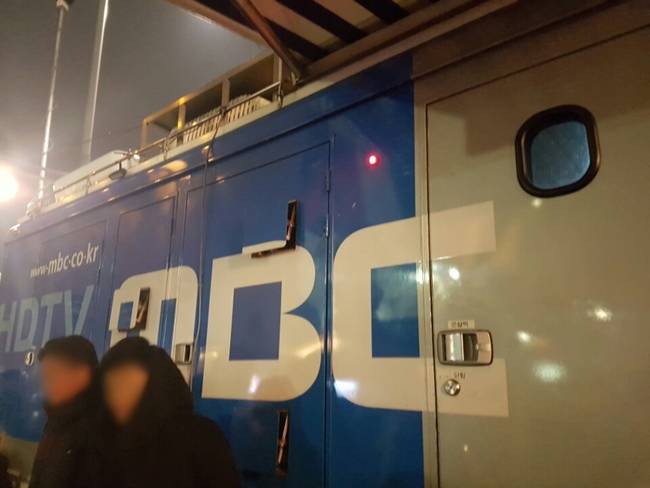

11월 26일 저녁 7시 54분 세종문화회관 앞. 8시 뉴스데스크의 톱뉴스로 연결하는 광화문 촛불집회 생중계를 앞둔 MBC 중계차량에 다가갔다. 차량 주변을 건장한 사내 5명이 지키고 서 있었다. 소속을 물으니 MBC의 요청으로 배치된 사설 경호업체 직원들이라고 했다. 모두 14명이 현장에 나왔다고 했다. 그들의 임무는 중계차량과 부감 화면을 촬영하는 지미 짚 카메라를 ‘보호’하는 것이었다. 그렇지 않아도 근처에 있던 OBS, 채널A, SBS, KBS, tbs 중계차와는 달리 MBC 중계차 전면에는 각종 손 팻말이 어지럽게 붙어 있었다.

바로 옆에 마련된 무대에서 양희은씨는 ‘끝내 이기리라’며 ‘상록수’의 마지막 부분을 불렀고, 시민들의 ‘떼창’은 그야말로 평화의 함성처럼 광장에 울려퍼졌다. 그 한 복판에서 유독 MBC 중계차량만 긴장 속에 섬처럼 고립돼 있었다. 민주, 애국, 평화라는 단어와 어울릴 시민들을, MBC는 자신들의 안전에 위해를 가할지 모르는 존재로 대하고 있었다.

발길을 내자동 로터리 쪽으로 돌렸다. 법원이 청와대 앞 2백 미터까지 행진을 허용했기 때문에 방송사라면 당연히 그 곳에서 현장 중계를 할 것이라고 생각했다. 서울지방경찰청을 등지고 청와대로 올라가는 길목을 훤히 조망할 수 있는 좋은 자리에 jtbc, YTN, SBS 중계차가 터를 잡아 놓은 상태였다. 그런데 MBC 중계차는 아무리 둘러봐도 보이지 않았다. 뉴스에서는 분명 내자동 로터리라며 두 번째 꼭지로 기자가 현장 중계를 했는데...

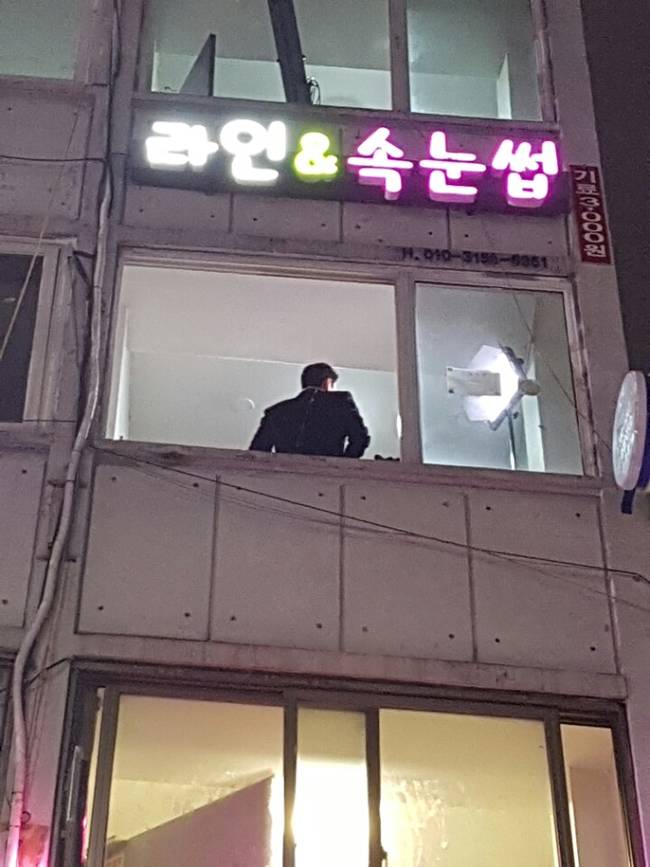

경복궁역 2번 출구에서 건물 옥상들을 두리번거리다가 한 건물이 눈에 띄었다. 우양빌딩이라는 5층 건물이었는데, 4층 창문으로 희한한 장면이 보였다. 실내에 방송용 조명이 켜져 있었고, 이어폰을 낀 기자가 창을 등지고 서 있었다. 그러니까 바깥에서는 MBC 로고가 있는 중계차를 세워놓을 수도, MBC 로고가 새겨진 마이크를 들 수도 없는 상황에서, 아예 사무실을 빌려 실내 중계방송을 택한 것이었다.

방송기자로서 두 가지 의문이 들었다. 중계차가 없는데 어떻게 방송이 가능하지? 바깥에 담배 피러 나온 스태프들의 말을 귀 기울여 보니 중계차 내부의 장비를 뜯어서 건물 4층에 옮겼다는 것이었다. 그럼 중계차가 없는데 현장에서 촬영한 화면을 어떻게 송출하지? 이 의문은 잠깐 요기할 겸 주변에서 식사를 하고 오는 길에 풀렸다. 외진 곳이라 할 수 있는 사직공원 앞에 소형 MBC 뉴스 밴이 서 있었다. 스마트폰 앱을 켜고 걸어보니 현장에서 400미터 떨어져 있었다. 시민들 눈에 띄지 않는 곳에 차를 세워놓고 화면을 송출하고 있었다. 자동차가 서글퍼 보였던 것은 그 때가 처음이었다.

중계팀이 철수할 때까지 기다렸다가 밤 11시쯤 생방송을 했던 건물에 들어가 봤다. 방송을 했던 곳은 사무실 내부도 아니고 상가 건물의 계단으로 쓰는 복도였다. 생중계할 때 기자가 서 있어야 할 위치를 표시하는 테이프도 바닥에 그대로 붙어 있었다. 복도 창문을 열어놓고 뒤로 보이는 인파를 배경 화면으로 잡았던 것이다. 두 발짝 밖에 되지 않는 좁은 공간에서 카메라를 세워놓고 기자가 마이크를 들었다는 얘기다. 기자의 자리에 내가 서보니, 눈앞에는 공용 화장실 문이 들어왔다.

‘현장 취재’를 마치고 지하철역으로 갔다. 에스컬레이터를 타는데 뒤에 있던 여성들의 대화가 들렸다. “오늘 본 것 중에서 MBC 기자들이 제일 기억에 남지 않아?” “그치? 말로만 들었는데 실제로 그러는 거 처음 봤잖아. 대박이었어.” 그들을 무엇을 본 걸까? 집에 와서도 그 생각이 떠나지 않던 참이었는데, 미국에 있는 지인이 유튜브 링크를 보내줬다. 청운동 사무소 앞에서 야유 속에 쫓겨나는 MBC 기자의 모습이었다.