'셜록'에 모인 그들, '언어가 없는 사람들'에 다가가다

진실탐사그룹 '셜록' 기자들이 사는 법

30일 오전 9시 신촌 인근 스터디공간. 진실탐사그룹 ‘셜록’ 기자들이 하나둘 모였다. 일주일에 한 번 열리는 회의시간이었다. 이 시간은 기자들이 업데이트한 취재 내용을 서로 공유하는 시간이다. 그뿐이다. 회의가 끝나면 기자들은 자기 갈 길을 간다. 각자의 현장에서 콘텐츠를 만들기 위해서다. 셜록엔 사무실도, 출퇴근 시간도 없다.

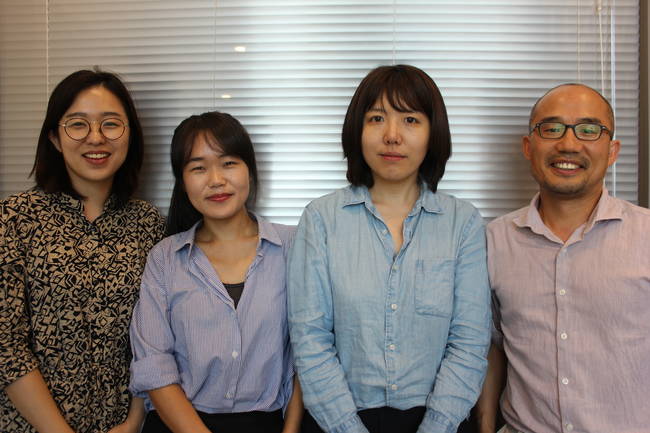

박상규, 이명선, 김다솜, 김여란. 셜록엔 총 4명의 기자가 있다. 2014년 오마이뉴스를 떠나 2015년 1월부터 박준영, 신윤경 변호사 등과 함께 다음 스토리펀딩에 ‘재심 프로젝트 3부작’을 연재했던 박상규 기자가 셜록을 탄생시켰고, 이후 이명선, 김다솜, 김여란 기자 순으로 셜록에 합류했다. 이들이 셜록과 뜻을 함께 한 계기는 다양했다. 이명선 기자는 기성 언론에 대한 회의감에, 김다솜 기자는 ‘솔직한 말로’ 먹고 살기 위해, 김여란 기자는 꿈을 찾기 위해 셜록에 합류했다.

박상규 기자는 “계기는 다양하지만 이들에겐 공통점이 있다. 하나같이 가던 길에서 이탈한 사람들”이라며 “자기주장과 개성이 있는 분들이다. 이런 분들이 새로운 길을 낼 수 있다”고 말했다. 그의 말처럼 이명선 기자는 “세상을 망치는 일에 동조하는 것 같았다”며 채널A에서 딱 3년을 채우고 퇴사했고, ‘언론고시’ 준비만 5년을 했던 김다솜 기자는 “인턴하면서 보니 선배 기자들이 행복해 보이지 않는다”며 입사 준비를 그만뒀다. 김여란 기자 역시 4년 넘게 일했던 경향신문을 지난해 초 그만뒀다. 모두 돌아갈 다리를 끊은 사람들이다.

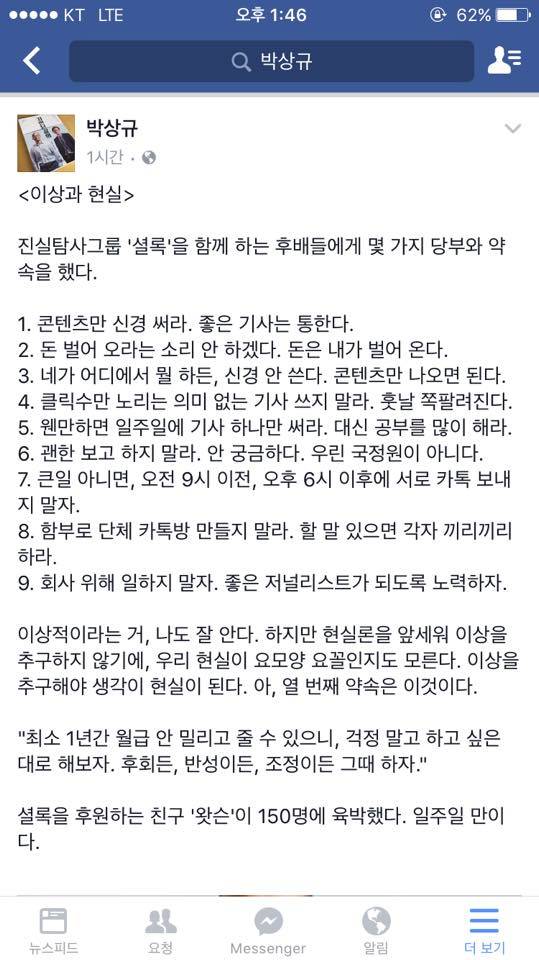

그런 그들이 합류한 셜록은 사실 근사하다. 사장인 박상규 기자는 ‘콘텐츠만 신경 써라’ ‘돈 벌어 오라는 소리 안 하겠다’ ‘네가 어디에서 뭘 하든, 신경 안 쓴다’ ‘클릭 수만 노리는 의미 없는 기사 쓰지 마라’ ‘괜한 보고 하지 말라’고 기자들에게 당부한다. 그래서 믿거나 말거나 박상규 기자에겐 끊임없이 입사하고 싶다는 ‘청탁’이 들어온다. 휴대폰으로, 이메일로도 모자라 강의가 끝나고 장문의 편지를 주고 가는 기자도 있다. 박상규 기자는 그 중에서 ‘돌아갈 자리가 없고, 능력 있는’ 기자들을 더 뽑아 10여명 정도로 셜록을 꾸릴 생각이다.

셜록에서 가장 중요한 것은 ‘콘텐츠’다. 기자들이 준비하고 있는 이주노동자, 과거사, 친밀한 관계에서 벌어진 여성 살인 등은 이미 기성 언론에서도 제법 다뤄진 주제지만 ‘뻔하지’ 않게 다루는 게 핵심이다. 박상규 기자는 “독자들은 뉴스의 이면을 궁금해 하는데 기성 언론은 거기에 대해선 관심이 없는 것 같다”며 “우리는 뉴스의 이면, 또 법 개정 추진 등 가시적인 성과를 낼 수 있는 주제들을 전략적으로 배치한다”고 말했다.

궁극적으로 셜록이 추구하는 건 세상에 필요한 노동이다. 선후배들을 위한 면피용 기사, 지면을 채우기 편한 기사가 아니라 독자가 원하는 기사를 쓰는 게 목표다. ‘언어가 없는 사람들’을 찾아가 얘기를 들어주고 온전히 그 인물이 될 정도로 공감한 상태에서 기사를 쓰는 일. 그래서 기자들은 “회사 이름 뒤에 숨지도 못한 채 오로지 개인 역량으로 독자들에게 직접 평가 받아야 하는 부담”을 견디면서도 그만큼의 열정을 담아 기사를 쓴다.

그러나 역시 문제는 ‘돈’이다. 올해 초 시작한 다음 피플펀딩의 '셜록' 프로젝트엔 지금까지(30일 기준) 331명이 월 406만1000원을 후원하고 있다. 별다른 장애물 없이 굴러가기엔 부족한 금액이다. 최근엔 셜록 사이트를 개발하느라 1000만원 가량을 쏟아 부었다. 기자들은 이래저래 전전긍긍이다. 그런데 사장은 오히려 천하태평이다. 박상규 기자는 “부담이 없으면 거짓말이지만 적어도 1년은 책임질 수 있으니 걱정 말라고 했다”며 “오히려 기자들에게 월급을 많이 줘야 한다는 생각이다. 정성을 다하면 길은 열린다. 누군가 주입한 두려움에 떨 필요가 없다”고 말했다.

그렇다면 그들은 현직에서 일하고 있는 기자들에게 어떤 말을 전하고 싶을까. “기자라는 직함을 불편하게 느꼈으면 좋겠다” “각자 의미 있는 역할이다. 다만 내가 왜 기자가 됐는지, 나의 마이크와 펜은 누구를 위해 움직이고 있는지, 세상의 다양한 현상과 모습을 보여주고 있는지 한 번쯤 생각해보라”는 진심 어린 말들이 나왔다. 마지막으로 ‘퇴사 유발자’들을 대표해 김여란 기자가 쐐기를 박았다. “저도 옛날에는 누가 그만둔다고 하면 말리고 그랬는데 나와보니 원하면 그만둬도 될 것 같더라고요. 지금 힘들어 죽겠다면 버텨서 얻는게 무얼까 싶습니다. 회사를 나와서 또다른 기회가 생길 수도 있으니 열린 마음을 가지면 좋을 것 같아요.”