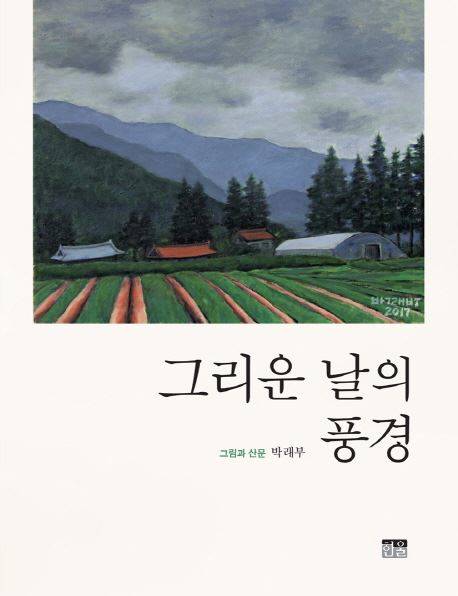

'영원한 문학기자', 그리운 날의 풍경을 화폭에 담다

박래부 전 언론재단 이사장, 유화 50점 모아 첫 개인전

그림 모티브로 한 산문집 '그리운 날의 풍경'도 출간

"그림에 대한 서툰 열망은 원래부터 본능적인 욕구"

화구를 둘러메고 그리운 사람과 풍경을 찾아 떠난다. 30년간 글을 쓰면서 좀처럼 경험하지 못했던 내면의 꿈틀거림이 붓을 들면 살아나는 느낌이다. 그림의 구도가 될 만한 풍경을 찾아 선을 긋고 색을 칠하면 나도 모르게 기억 저편의 윤곽이 떠오른다.

화구를 둘러메고 그리운 사람과 풍경을 찾아 떠난다. 30년간 글을 쓰면서 좀처럼 경험하지 못했던 내면의 꿈틀거림이 붓을 들면 살아나는 느낌이다. 그림의 구도가 될 만한 풍경을 찾아 선을 긋고 색을 칠하면 나도 모르게 기억 저편의 윤곽이 떠오른다.

“친구들이 박 화백이라고 해요. 기쁘게 받아들이죠. 그리는 재능을 신이 주셨다는 것도 행운이죠.” 영원한 문학기자, 박래부 전 한국언론재단 이사장이 개인전을 열었다. 1990년대부터 그린 유화 50점을 중심 모티브로 삶의 편린들을 적은 산문집 ‘그리운 날의 풍경’(한울)도 냈다.

그림을 그리고 글을 쓰는 것은 그에게 어떤 의미일까. “많은 이들도 그러하겠지만, 그림에 대한 나의 서툰 열망은 원래부터 본능적인 욕구였던 듯해요. 나는 ‘그리다’와 ‘그리움’을 동시에 붙잡으려는 마음으로 그림을 그리고, 또한 글을 씁니다.”

그는 독학으로 그림을 배웠다. 중학교 때 미술선생님을 만나면서 그림과 가까워졌고, 홍익대 동양학과를 다닌 친형에게 자극을 받았다. 친구화실에 다녔고, 복학한 뒤 소묘 수업 도강을 하기도 했다. 형이 물려준 유화도구를 다루며 그림과의 연을 떼지 못했다. 기자생활하면서 더러 그렸지만 본격적으로 시작한 건 한국언론재단 이사장에서 강제 해직된 2008년 11월부터다.

그림은 강제 해직의 울분과 무력감을 잊게 해줬다. 특히 풍경화에 천착했다. 다시 돌아갈 수 없는 어릴 적 풍경이나, 본래의 모습을 잃었지만 그때의 추억을 떠올려주는 풍경을 찾아다닌 이유다. 그의 표현대로 “세상에 대한 생각의 끈을 놓아버린 자유의 시간이었다.”

복숭아밭으로, 바닷가로, 고즈넉한 산사로, 고궁으로…. “풍경 속으로 들어가요. 화구를 펼쳐놓고 몇 시간씩 작업을 하면 기분이 좋아져요. 내가 원하는 좋은 풍경을 그려서 그런지 그림이 더 좋아지는 것 같아요.”

교사와 기자를 고민하던 그는 교생실습 때 ‘선생님 수업이 졸립다’는 학생들의 말에 교직은 포기하고 1978년 한국일보 견습기자로 언론계에 들어왔다. 한국일보에서 사회부·외신부·문화부 등을 거쳐 부국장 겸 문화부장, 논설위원실장 등을 지냈다. 30년 기자생활에 부끄러움도 많았다고 했다.

“독재정권 아래서 불의를 수용할 수밖에 없는 것들이 괴로웠어요. 좀 더 민주적인 사회였다면 좀 더 활기차게 할 수 있었겠죠.” 그는 척박한 언론환경에서 분투하는 후배들이 자존감과 긍지를 갖고 일할 수 있는 환경이 만들어졌으면 한다고 했다. 그러면서 MBC와 KBS가 파업을 겪으며 정상화 단계를 밟고 있지만 몇 년 지나면 어떻게 될지 모르는 만큼 언론인들이 단합해 풍토를 바꿔가야 한다고 강조했다.

개인전 소감을 묻자 전시회 첫날 오프닝 파티 때 술잔을 나누며 지인들에게 했던 말을 들려줬다. “이번이 처음이자 마지막 전시회일거라는 예감이 들지만 15년이나 20년 후쯤 또 한 번 전시회를 해보고 싶은 기대를 갖고 있어요. 내 그림을 보여주고 내 미술적 성취를 보여주고자 하는 게 아닙니다. 내가 좋아하는 사람들과 15년이나 20년 후에 다시 만나기 위해서죠.”

지난 6일 시작한 박래부 개인전은 11일까지 서울 인사동 가나인사아트센터에서 열린다.

김성후 기자 kshoo@journalist.or.kr