아버지와 두 형제, '기자 100년' …"부끄럽지 않으려 노력했어요"

선친 박규덕 작고 20년 맞아 박종권·박종률 칼럼집 '청언백년' 펴내

애비는 기자였다. 밤이 깊어도 오지 않았다. 시절은 수상했다. 전두환 중앙정보부는 군의 정치개입을 비판한 기자를 가만두지 않았다. 보름 만에 나타난 애비는 아들 손을 잡고 눈물을 흘렸다. 어매와 두 아들, 여섯 식구는 한 칸 방에서 떨었다. 울분의 사표를 낼 때마다 동료들이 찾아와 밤새 술판이 벌어졌다. 막걸리와 김치 냄새가 참 고약했다는 두 아들은 훗날 기자가 됐다. 형제는 33년, 27년 각각 한 언론사에만 몸담으며 기자와 논설위원을 거쳤다. 애비의 길(42년)을 걸으며 어느덧 이들의 머리에도 서리가 내렸다. 3부자의 기자경력은 그렇게 도합 100년을 넘겼다.

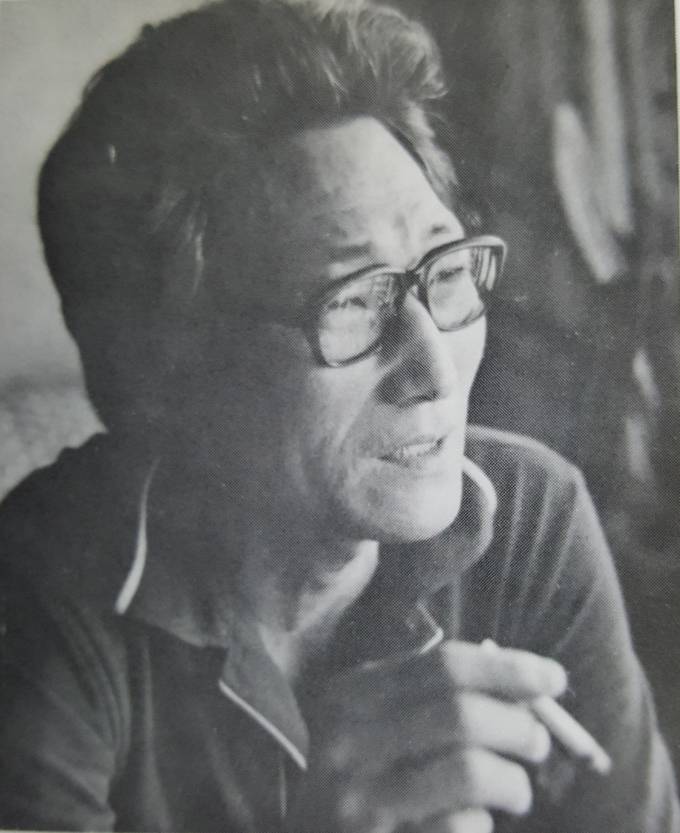

중앙일보 논설위원을 지낸 형 박종권 칼럼니스트(60)와 아우 박종률 CBS 논설실장(52)은 “아버지(박규덕 전 전북일보 주필)라는 대나무 뿌리에서 돋아난 또 다른 대나무”라는 부담감으로 그간의 시간을 설명했다. “아버님께 누가 되면 곤란하다”는 자기 경계, “아버지만큼 고뇌했나를 생각하면 민망하지만 적어도 손가락질 받진 않았다”는 최소한의 안도로 점철된 지난날. 3부자가 동시대 기자로 활동한 7년을 포함, 그 시간의 자취는 선친의 ‘작고 20주기’를 맞아 ‘청언백년((淸言百年)이란 문집으로 남게 됐다.

“아버지의 오랜 글, 내 글을 다시 읽고 나태해진 자신을 반성했다. ‘100년’이라고 공개하고 보니 금연할 때처럼 스스로에게 압박이 됐다. 기자에 안 좋은 시선도 있지만 후배들에게 ‘우리 같은 놈도 100년 채웠어’라는 면피용 탈출구가 됐으면 하는 바람도 있다.”(박종률 실장)

“수십 년 전 아버지 칼럼을 보며 기자의 본령은 달라진 게 아니구나 싶었다. 요즘 시대 기자에게 모범이나 표본은 못 되겠지만 부끄럽지 않으려 노력한 기자 3부자라 걸 알아줬으면 하는 바람이다.”(박종권 칼럼니스트)

형제는 기자로서 각각 우리나라 현대사의 현장에 있었다. 형은 초년 시절인 1987년, 6·10항쟁 전후 성공회대와 명동성당에 유일한 기자로 들어가 “이건 특종이 아니라 모두가 한 것”이라는 일진 선배 지시로 그 기사가 온갖 매체에 공유된 경험이 생각난다고 했다. 아우는 1997년 12월17일 김대중 대통령 당선 시 자택 앞을 취재한 일을 떠올렸다. 그는 취재 뒷얘기를 쓴 외고에서 실제로는 지지자들이 밤새 ‘목포의 눈물’을 불렀지만 ‘화개장터’가 울려 퍼졌으면 하는 바람을 담았던 기억이 난다고 했다. 그는 “국민 통합 어젠다는 정치인이 아닌 언론 몫인 거 같다”며 당시를 회상했다.

둘은 아버지의 그림자 밖에선 서로를 의식했다. 소속 매체도 생각도 달랐지만 부끄러운 형제가 돼선 안 된다는 마음은 같았다. 다른 시기 같은 방향으로 걷기도 했다. 형은 한국기자협회 수석부회장, 아우는 한국기자협회장을 역임했다. 아우는 노조를 하다 해직돼 봤고, 형은 중앙일보 노조 발기인으로 노조활동을 했다. 어쩌면 그건 잉크 묻어나는 신문을 철끈이 끊어지도록 철하고, 성스러운 신문으로 도시락이나 과일 싸는 걸 상상할 수 없었던 집 아이만이 공감할 일인지 모른다. 아니 태반을 신문으로 받은 형제만이 공유할 유대감이 실현된 것일 게다.

둘은 아버지의 그림자 밖에선 서로를 의식했다. 소속 매체도 생각도 달랐지만 부끄러운 형제가 돼선 안 된다는 마음은 같았다. 다른 시기 같은 방향으로 걷기도 했다. 형은 한국기자협회 수석부회장, 아우는 한국기자협회장을 역임했다. 아우는 노조를 하다 해직돼 봤고, 형은 중앙일보 노조 발기인으로 노조활동을 했다. 어쩌면 그건 잉크 묻어나는 신문을 철끈이 끊어지도록 철하고, 성스러운 신문으로 도시락이나 과일 싸는 걸 상상할 수 없었던 집 아이만이 공감할 일인지 모른다. 아니 태반을 신문으로 받은 형제만이 공유할 유대감이 실현된 것일 게다.

이들 형제 기자는 27일 서울 중구 프레스센터에서 3부자 100년의 시간을 기념하고 책 출간을 축하하는 자리를 마련했다. 책 제호는 형제의 작은 아버지인 서예가 하석 박원규씨가 썼다. 기자 아버지의 부인이자 기자 형제의 어머니인 서삼순씨도 자리를 찾았다. 그간 도와주고 격려해준 언론계 선배, 동료, 지인들에게 감사 답례하는 마음으로 준비한 만큼 책값은 받지 않았다.

박종권·종률 형제에게 후배 기자들에게 당부하고 싶은 말을 물었다. “권력을 비판해야만 훌륭한 저널리스트인 시대는 아니다. 방향을 잃지 않고 사실과 진실에 충실하면 된다. 더불어 사실에 대한 진실이 필요한 시대란 말을 하고 싶다. 사실의 편린으로 진실을 호도해선 안 된다. 기자의 기(記)는 말씀 언(言)에 몸 기(己)를 쓴다. 몸을 던져 써야 한다. 몸이 없는 말은 기자의 말은 아니다.”

최승영 기자 sychoi@journalist.or.kr