요즘 경향 기자들, 사옥 옥상에 드나든다는데…

경향신문 '정동포레스트' 팀

작물 재배하며 디지털영상화

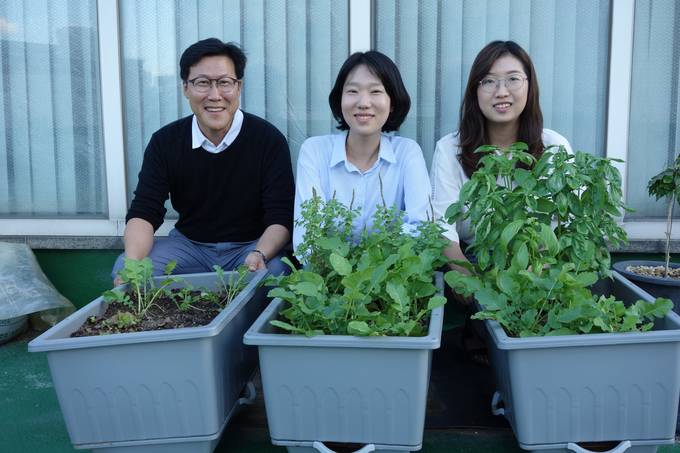

상추, 루콜라, 민트, 더덕, 방울토마토, 바질, 딜, 열무, 커피나무. 지난 5개월 새 경향신문 사옥 9층 옥상 한 편에서 박민규 디지털영상팀장, 이아름 콘텐츠 기획자, 배동미 디지털영상팀 기자를 거쳐간 아이들이다. 길지 않은 시간 이렇게 여러 작물을 경험했다는 건 많이도 죽였다는 의미다. 저명한 과학자인 호프 자런은 책 ‘랩걸’에서 “멀쩡한 뿌리 하나만 있으면 대부분의 식물들은 비웃듯 다시 자라난다”고 했건만, 권위자의 명성조차 이들 앞에선 무용했다. 이 식물 킬러들의 좌충우돌 농사짓기를 오롯이 담은 디지털영상 콘텐츠가 ‘정동포레스트’다.

식물에 제일 덜 문외한인 배 기자가 아이디어를 냈다. 살던 곳 옥상에서 지난해 방울토마토를 키워 본 소회를 떠올려 식물 키우기 브이로그를 제안했다. “소소한 즐거움을 도시인들이 함께 느끼면 좋지 않을까”하는 생각이었다. 구청 프로그램을 통해 8000원짜리 상자 텃밭 세 개를 사고 모종을 옮겨 심으며 프로젝트가 본격 시작됐다. 문제는 식물들이 자꾸 죽어나간다는 거였다. 잔디와 부추 구분을 못하는 ‘차도남’ 박 팀장은 “처음 상추를 심고 삼겹살을 구워먹기로 했다. 사람들이 쳐다볼 테니 마감 시간에 먹자는 것도 정했다. 헛된 꿈이었다”고 말했다. 자타공인 ‘식물학살자’ 이 기획자는 “힐링 아이템이 될 줄 알았다. 하지만 모종일 때 윤기나던 애들 대부분이 곧 생기를 잃고 ‘파스스’했다”고 술회했다.

그렇게 ‘절기’마다 하나씩, 곡우부터 백로까지 그 과정 여덟 편을 내놓은 게 현재다. 2~3분 내외의 결과물은 “시리어스 하지 않”다. 경향신문 페이스북 본 계정을 통해 유통되지만 뉴스가 아니다. 무거운 소식 사이에서 “상추 이파리가 바람에 날리는 섬네일로” “독자의 눈을 시원하게” 한다. 편당 6000~7000뷰가 나오고 많으면 1만뷰 정도. 타 콘텐츠 주 독자가 40~50대 남성인데 반해 30~40대 여성이 많이 본다는 점이 고무적이다.

제목을 빌려온 영화처럼, 크게 애쓰지 않는 느낌은 제작 과정에서도 보인다. 각자 따로 맡은 일을 하다 바람 쐴 겸 식물을 보러 간 누구 하나가 “비둘기가 바질을 파먹었다”고 단톡방에 올리면 주섬주섬 모종삽 하나 들고 출동하는 식이다. 1991년, 2013년, 2017년 입사자는 모이면 아옹다옹한다. 자유롭고 편한 분위기다. “겨울엔 비닐하우스를 치자”, “선배가 해라”, “농한기엔 새끼를 꼬는 거다” 같은 말이 쉴 새 없다. 그때그때 찍어놨다 편집하고 같이 수다 떨다 제목을 정하면 콘텐츠가 된다. 박 팀장은 “처음부터 힘들게 하지 말고 놀면서 하자고 했다. 일 겸, 노는 겸, 취미 겸 하는 것”이라며 “하다가 잘되면 해보는 거고 안 되면 접으면 된다. 시도조차 안하는 게 좀 아니지 않나”라고 했다.

최근 이들은 제대로 된 수확의 기쁨을 맛봤다. 회사 근처 밭 흙을 얻으려다 거절당하고 결국 경기 파주까지 가서 구해온 상토, 마사토, 밭흙, 퇴비 덕분이다. 이들 표현대로라면 식물들이 “불 같이” “활화산”처럼 일어나고 있다. 열무를 수확해 비빔밥도 해먹고 ‘옥상 텃밭 라이벌’인 회사 청소 아주머니, 식당 노동자에게도 나눠줬다. 부서 동료들에게 바질도 갖다 줬다. 아프리카에서도 자라는 커피나무를 폭염에 태워죽이고 ‘낙엽 빛깔’ 루콜라를 거둔 때와 비교하면 ‘거인의 한 발자국’이다.

이 기획자는 “얼굴이 나오는 점만 빼면 ‘가성비’가 높은 콘텐츠다. 직접 키운 먹을 걸 나눠줄 수 있는 기쁨도 있다. 우리도 결실을 맺는데 누구나 되겠구나 싶을 것”이라고 했다. 배 기자는 “씨가 마지막 에너지를 쏟아 살 수 있는 환경인지 선택하는 용감한 순간이 발아할 때라고 한다. 그 순간을 동료랑 나누고 콘텐츠로도 만들 수 있어 보람차다”고 말했다. “벌레가 꼬이면 잡지 못해 농사를 접어야 하는 심약한” 언론인들은 다음 절기 어떤 결과물을 보여줄까. 구실이 뭐든 이들은 우리 모두가 꿈꾸는, 자기만의 ‘작은 숲’ 하나를 일궈가는 중이다.

최승영 기자 sychoi@journalist.or.kr