"세계적으로도 드문 언론자유 상징물, 뿌듯해"

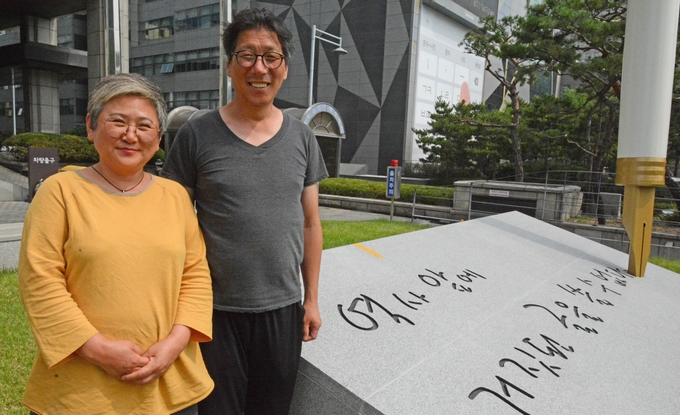

[인터뷰] 언론자유 조형물 만든 김서경·김운성 조각가 부부

프레스센터 앞마당에 들어선 언론자유조형물은 자유언론을 지키기 위한 희생과 투쟁의 역사를 상징하는 동시에 그 가치를 잊지 않겠다는 다짐의 의미를 담고 있다. 이 조형물은 ‘평화의 소녀상’ 등을 통해 아픈 역사를 기억하고 복원하는 작업을 해온 조각가 김서경·김운성 부부가 제작했다. 지난 14일 작품 설치가 끝난 뒤 만난 두 사람은 “전 세계적으로도 드문 언론자유의 상징물이 생겼다는 게 뿌듯하다”고 말했다.

프레스센터 앞마당에 들어선 언론자유조형물은 자유언론을 지키기 위한 희생과 투쟁의 역사를 상징하는 동시에 그 가치를 잊지 않겠다는 다짐의 의미를 담고 있다. 이 조형물은 ‘평화의 소녀상’ 등을 통해 아픈 역사를 기억하고 복원하는 작업을 해온 조각가 김서경·김운성 부부가 제작했다. 지난 14일 작품 설치가 끝난 뒤 만난 두 사람은 “전 세계적으로도 드문 언론자유의 상징물이 생겼다는 게 뿌듯하다”고 말했다.

거대한 돌판에 꽂힌 하얀색 만년필, 그리고 청암 송건호 선생의 지론이었다는 ‘역사 앞에 거짓된 글을 쓸 수 없다’는 문구까지. 단순해 보이는 작품이지만, 디자인이 결정되고 지금의 위치에 놓이기까지의 과정은 간단하지 않았다. “수차례 회의와 토론을 거치며 언론 주체들의 다양한 이야기를 담아내고 또 덜어내는 과정에서” 단 하나의 이미지가 남았고, 그게 바로 펜이었다. 쇠로 만든 프레임에 덧대어진 돌판 위에 꽂힌 만년필은 “태풍이 불어도 끄떡없을” 정도로 튼튼하다. 그만큼 안전 문제를 무엇보다 신경 썼고, 여기엔 “아무리 흔들려도 (언론이) 그 자리를 지켜주길” 바라는 마음도 담겼다.

김서경·김운성 작가가 예술적 동지이자 동료로 함께 작품 활동을 해온 지도 어느덧 30년이 지났다. 중앙대 조소학과 84학번 동기로 만난 이들은 격동의 시기를 지나면서 자연스럽게 사회에 관심을 두고 운동에도 참여하기 시작했다. “이 사람이 마이크를 잡으면 나는 (시위용) 돌을 깼다”고 김서경 작가는 당시를 회상했다. 그러다 “우리가 잘 할 수 있는 것으로 하면 오래 할 수 있겠다”는 데 뜻을 모았고, 그 생각은 졸업한 이후에도 이어져 작품을 통해 공감하고 소통하는 공공미술 활동으로 연결됐다. 김운성 작가는 “건물 앞에 단순히 보이기 위해 설치된 장식까지 공공미술(public art)이라고 한다면, 우리는 사회미술(social art)에 더 가깝다”며 “작품이 사회에서 어떤 의미를 담아야 하는지 철학을 공유한다는 점에서 그렇다”고 말했다.

부부는 열사(烈士)나 민주화운동의 희생자들을 기록하는 일을 꾸준히 해왔다. 5·18 민주화운동 10주년을 맞아 광주대학교에 세워진 기념탑 제작에 참여한 것을 시작으로, 전북 정읍의 ‘동학농민무명열사탑’, 베트남전의 억울한 희생자를 기리는 ‘베트남 피에타상’, 서울 용산 등지에 세워진 ‘강제징용노동자상’ 등 수많은 작품을 만들어왔다. 2011년 일본 대사관 앞에 처음 세워진 소녀상은 지금까지 국내외에 80여 점이 설치됐고, 학생과 시민들의 자발적 모금이 더해지며 그 수는 계속 늘고 있다.

일본 정부는 물론 우리 정부까지 애써 지우려고 했던 과거의 기억을 자꾸 되살려낸 탓에 이들은 박근혜 정부 시절 문화예술계 블랙리스트에 오르기도 했다. “우리는 미술계 주류도 아니고, 전시장 위주로 활동하는 작가도 아니기 때문에 타격은 없었다”(김운성)고 했지만, 외진 곳에 있는 작업실 주위를 맴돌던 일본 기자들 때문에 위기감을 느낀 적도 있다. 김서경 작가는 “일본 정부는 기억을 지우고, 역사를 지우고, 반성하지 않으면서 왜곡하고 있지만, 우리는 그에 맞서 진실을 알리는 활동을 해왔다. 그렇게 활동하게 하는 기억의 힘이 역사를 바꿔낸다고 생각한다”면서 “꾸준히 역사의 진실을 이야기해온 위안부 할머님들과 언론자유를 외치던 선배님들이 있었기 때문에 지금 우리가 그나마 이런 모습인 게 아닐까”라고 말했다. 그러면서 그는 “기억만큼 기록도 중요한 것 같다”며 “기록을 통해 더 잘 기억할 수 있으니까, 언론인들이 잘 기록해달라”고 덧붙였다.

언론자유조형물에 새겨진 13자의 문구는 기록이 갖는 책임과 무게를 웅변한다. 종종 그 무게가 한없이 가벼워짐을 느낄 때, 돌아보며 의지를 다지고 위안을 얻을 수 있는 상징물이 되었으면 좋겠다는 게 부부의 바람이다.

“언론인들이 자유언론에 대한 자신의 원칙을 지키는 게 힘이 들 때면 한 번씩 와서 보고 마음을 추슬렀으면 좋겠어요. 그들에게 선물이 되었으면 합니다.”(김운성)

“언론이 정의를 지키고 교육이 제대로 이뤄지기만 한다면 더 바랄 게 없지 않을까요? 우리 아이들이 제대로 세상을 볼 수 있게끔 언론이 눈과 귀가 되고 목소리를 내주세요.”(김서경)