퇴사 고민하는 분들 마음 어루만지는 '강화도 책방 사장님'

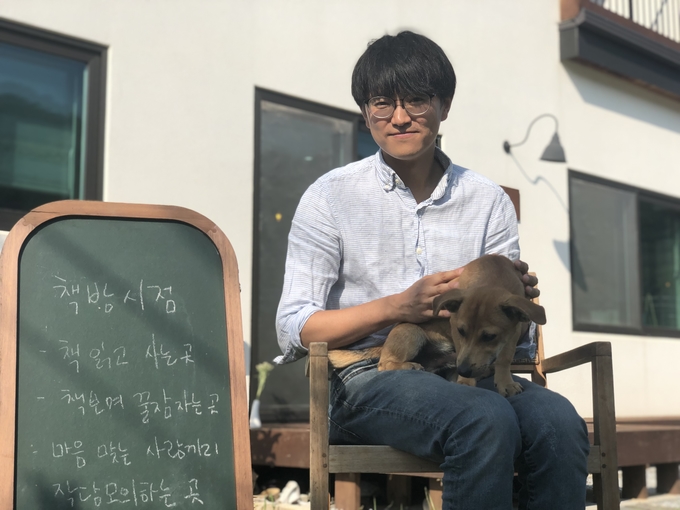

[기자 그 후] (16) 안병일 책방시점 대표 (전 강원일보 기자)

서울 서쪽 끝에서 한 시간 좀 넘게 차로 달리면 도착하는 섬, 강화도. 이 섬과 육지를 잇는 강화초지대교에서 15분여를 차로 더 가면 인천 강화군 길상면 온수리에 도착한다. 정족산을 머리맡에 두고 황해 바다를 발치에 둔 소담마을. 안병일 책방시점 대표는 지난 4월 여기 하얀 집 한 채를 지었다. 거기 동네책방을 열고 산다. 기자를 해봤고 일반 직장인으로 지내봤다. 올해 만 35세. 이제 그는 동네책방 사장님이다. 많지 않은 나이인데 과감히 진로를 바꿔왔다는 질문에 “사회생활 8~9년 해보고 그게 저랑 안 맞는다는 걸 알았다. 하고 싶은 일을 어떻게든 하며 살아온 거 같다. 제가 좋아하는 일만 열심히 하는 이기적인 사람이라 그렇다”며 웃었다.

말처럼 단순명쾌한 길이었다. “좋아하고 의미있고 재미있는 내 일”을 정하면 결국 행동으로 옮겼다. 2010년 3월 지역일간지 강원일보에 입사했다. 대학 시절 신문방송학을 전공했고 학보사를 거쳐 꿈꾸던 기자가 됐다. 사회부 기자로, 바라마지 않던 편집기자로 약 5년을 지내고 퇴사했다. 그는 “일 자체는 재미있는데 언젠가부터 일의 의미를 느낄 수 없었다. 좀 착하게 살고 싶었고 남한테 도움 되는 일을 하고 싶었다”고 말했다. 그러던 중 지면을 짜다 한살림의 철학적 모태를 제공한 무위당 장일순 선생 기사를 보게 된다. 마침 가까운 선배가 권한 책을 읽고 관심은 더욱 커졌다. 그래서 퇴사했다. 아주 심플하게 한살림으로 직장을 옮겼다. 2015년 4월부터 조직지원팀, 인사교육팀 직원으로 일했고 이 시기 결혼도 했다. 4년여를 일하다 올해 1월 사표를 냈다. 이번엔 “직장인으로서 기자로서가 아닌 나로서, 내 일을 해보고 싶었고 더 재미있게 살고 싶었다”는 이유였다.

다음 ‘내 일’을 정하는 덴 ‘강화도에서 살기’가 최우선순위였다. 오래 전 안 대표와 ‘짝꿍(아내)’, ‘친한 친구’는 강화도에 놀러왔다가 “여기서 살자”고 정했고, 서점은 “내가 좋아하는 책을 다루고”, “서울이랑 가까운 강화도에 여행오는 사람, 나만의 시간을 갖고 싶어 하는 분들을 위한 공간”이란 점에서 이상적이고 현실적인 선택지가 됐다. 셋이 돈을 끌어 모으고 빚을 내 “한 눈에 매료된” 110평 땅을 샀고 집을 지었다. 그렇게 ‘소담마을 최고층 빌딩’은 오래고 깊은 ‘세 친구’가 사는 작은 공동체가 됐다. 밥 먹다가 반찬 이름으로 정했다는 닉네임 ‘돌김’, ‘부추’, ‘우엉’으로 서로를 부르며 책방이자 거주지가 된 공간에서 ‘따로 또 같이’ 산다. ‘돌김’ 안 대표가 서점운영을 전담하고 ‘부추’·‘우엉’ 두 친구는 전근 신청을 내 직장 근무지를 강화도로 옮겼다.

“오신 분들이 ‘부부끼리도 아니고 셋이 시골서 뭐하고 살지’ 의아해 할 때가 있어요. 그런데 단순해요, ‘마음 맞는 3명이 모여 산다.’ 우린 ‘2+1’도 아니고 ‘1+1+1’이에요. 같이 살지만 각자 삶에 개입 안하고 같은 방향을 지향하면 고맙지만 그렇다고 너무 무겁진 않게 하려고요.”

다만 먹고 사는 공간으로서 책방은 한가하지 않다. 책방은 책 판매와 북스테이(책 읽으며 묵을 수 있는 서비스) 운영을 겸한다. 아침이면 북스테이 손님에게 식사를 챙겨주고 청소와 신간 정리를 한다. 화요일~일요일 오전 11시, 서점을 열어 손수 고르고 배치한 책 1500여권으로 손님을 맞이한다. 많으면 하루 10명 정도가 찾는다. 하루 18권은 팔아야 운영이 가능한데 현재는 5~6권이 팔린다. ‘책을 좋아하고 강화도를 찾는 사람’ 이상을 모으기 위해 최근엔 강연 프로그램도 운영하고 있다. 수입 대부분을 차지하는 북스테이용 3개 방엔 주말과 평일을 평균하면 통상 1~2명이 묵는다. 책을 매개로 모인 사람들이라 대하는 데 큰 어려움이 없어 다행이다.

어느덧 오픈한 지 6개월. 안 대표는 “창밖으로 바람에 흔들리는 느티나무 이파리 보는 거랑 달 없을 때 반짝이는 별을 보는 것, 그런 날 ‘마니’랑 ‘전등’(기르는 개 이름)이 데리고 산책하는 것”을 즐기고 있다. 그 중 최고는 그래도 “주문한 새 책이 배달돼서 어디 꽂아둘까 고민할 때”다. 서점은 어느덧 내밀하면서도 요란한 마음 속 작당모의 공간이 되고 있다. “퇴사를 생각하는 이들이 많이 온다.” “새 사람을 만나고 결심을 굳히고 방향을 트는 공간이 되길 바란다”는 안 대표의 바람. 달리 보면 그가 책방이름으로 빌려온 단어 뜻처럼 ‘책방시점’은 그에게도 결단을 내린 “시간 흐름 가운데 어느 한순간”이고, 새 일을 도모한 “시작점”이며, 과감하게 “관점”을 실행한 결과다.

“늘 그랬듯 장대한 계획은 없어요. 평생 할 것도 아니고요. 이번 일 벌일 때 빚진 거 안정적으로 갚는 게 바람이고요(웃음). 힘이 부칠 때가 오면 또 새로운 돌파구를 원할 때가 올 거 같아요. 다만 최소 7년 운영은 하자고 약속했거든요. 그때까진 열심히 재미있게 해보려고요.”

최승영 기자 sychoi@journalist.or.kr