"코드 맞는 검찰총장 임명땐 무슨 수사 하는지도 모를 것"

[법무부 훈령 시행 한 달]

취재·표현의 자유 지나친 제한이라는 지적... 경찰, 기존 공보규정 유지로 선회

기자들 "피의사실 공표 제한, 일반인은 확실히 적용하되 권력자는 조정할 필요"

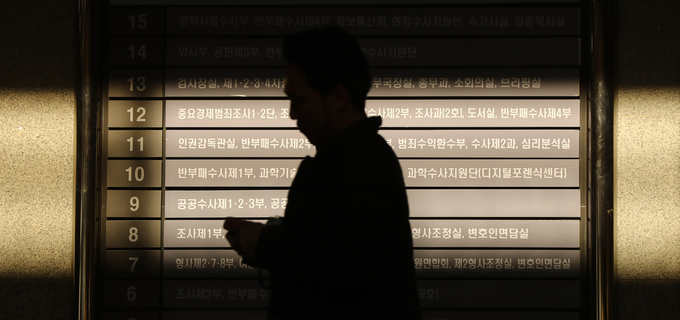

법무부의 ‘형사사건 공개금지 등에 관한 규정(훈령)’이 시행된 지 한 달여가 지났지만 과도한 언론 통제라는 지적이 계속되고 있다. 인권침해 논란을 없애기 위해 피의사실 공표 전면 금지를 골자로 훈령이 제정됐지만, 일선 검사와 기자의 개별적인 접촉조차 막는 등 일부 조항이 취재·표현의 자유를 지나치게 제한하고 있다는 이유에서다. 전문가들 사이에서도 인격권을 보호하기 위한 별도의 조치는 고려하지 않은 채 전면적으로 피의사실 공표를 금지하는 것은 위헌적이라는 평가가 나온다.

법조 출입 기자들에 따르면 훈령 시행 이후 검찰은 완전히 폐쇄적인 분위기로 변했다. 형사사건공개심의위원회를 통한 결정 외에 수사관과의 개인적인 만남이나 연락을 통한 모든 취재가 차단됐다. 한 방송사 A 기자는 “징계까지 받을 수 있어 그런지 검찰이 훈령을 굉장히 철저히 지키고 있다”며 “친분관계가 있는 사람도 ‘얘기 못하는 거 알잖아요’하며 전화를 끊어버리는 식이다. 물리적으로 피의사실 공표가 될 수 없는 상황”이라고 말했다. 종합일간지 B 기자도 “형사사건공개심의위가 비공개 회의인 걸로 알고 있는데 누가 어떤 과정을 거쳐 무슨 결정을 내리는지 알 수가 없다”며 “현재 수사가 진행 중인 사안도 주요 소환 인물을 사전에 알지도 못하고 소환 사실 자체도 소환 이후에야 일부만 알려지고 있는 상황이다. 수사가 어디까지 온 건지, 제대로 되고 있는 건지 알 길이 없다”고 했다.

다만 일부에선 검찰이 여전히 피의사실을 흘리고 있다는 지적이 나온다. ‘김기현 전 울산시장’ 관련 사건에서 검찰이 확보하고 있는 송병기 울산시 경제부시장의 업무수첩에 적힌 내용이 보도되고 있는 것이 한 예다. 기자들은 그러나 이런 사례는 극소수 언론에 해당할 뿐 대다수 언론사들은 외곽 취재를 통해 팩트의 조각을 모으고 있다고 입을 모아 말했다. 한 통신사 C 기자는 “각 언론사들이 울산에 사람을 내려 보내는 등 외부 취재를 많이 했다. 정보를 흘린 검찰 관계자가 아예 없다고는 말할 수 없겠지만 대부분 검찰 수사를 받고 나온 사람들이 내용을 얘기해준 것들”이라며 “표면적으로 검찰이 흘려준 것처럼 보이지만 실제 아닌 경우들이 많다. 예전과 지금이 다른 건 우리가 확인한 정보의 사실여부를 검찰이 확인해주느냐 아니냐 정도일 뿐”이라고 말했다.

언론이 취재를 통해 피의사실을 보도하는 것까지 막을 수 없다는 한계 외에도 훈령을 두고 법무부 내부나 수사기관끼리 엇박자를 내는 것 역시 문제라는 지적도 나온다. 지난달 9일 법무검찰개혁위원회가 검찰 수사와 전관예우를 감시해야 한다며 불기소 결정문을 공개하라고 권고한 것이나 경찰이 지난 6일 법무부 훈령을 따르기보단 기존 공보규정을 그대로 유지하는 방향으로 가닥을 잡는 등 피의사실 공표에 대한 해석은 기관마다 제각각이다.

이번 훈령이 정치인이나 재벌 총수 등 권력을 가진 사람에게 유리한 언론 통제 방안이라는 비판도 쏟아진다. 사건관계인이 고위공직자나 정치인, 재벌 총수일 경우 실명과 구체적 지위를 공개했던 이전과 달리 이번 훈령에선 이조차 형사사건공개심의위의 의결을 거쳐야 한다. 한 종합일간지 D 기자는 “법조 기자들이 그동안 취재한 영역을 보면 대부분 권력자, 공적 사안에 관한 것이었다. 일반인은 흉악범 정도였다”며 “피의사실 공표 금지로 이득을 보는 사람은 과연 누구인가. 권력자의 인격권을 존중하기 위해 언론에 족쇄를 채우면 누가 그들을 견제할 수 있느냐”고 반문했다.

다른 일간지 E 기자도 “새 정권이 들어선 뒤 검찰총장을 자기 정권과 코드가 맞는 사람으로 임명하면 검찰이 어떤 수사를 하는지 기자들이 인지조차 할 수 없는 상황이 생길 수 있다”며 “지금은 정권과 검찰이 긴장관계를 이루고 있기 때문에 큰 부작용은 노출되지 않았지만 위와 같은 상황이 된다면 그 피해는 언론뿐만 아니라 모든 사람이 입을 것이다. 일반인에 대해선 확실하게 피의사실 공표를 제한하되 이른바 권력자들에 대한 조항은 수정할 필요가 있다”고 강조했다.

B 기자도 “인권 보호는 권력 실세나 재벌 수사가 아닌 일반 형사사건이나 잡범 사건을 기준으로 해야 한다”며 “검사 및 수사관과 기자 접촉 금지를 규정한 훈령 조항을 삭제하고, 형사사건 공개 범위를 지나치게 제한한 규정도 수정해야 한다”고 말했다.

강아영 기자 sbsm@journalist.or.kr