1995년부터 쓴 그의 이메일... minju518@sisain.co.kr

[인터뷰] 정희상 시사IN 선임기자

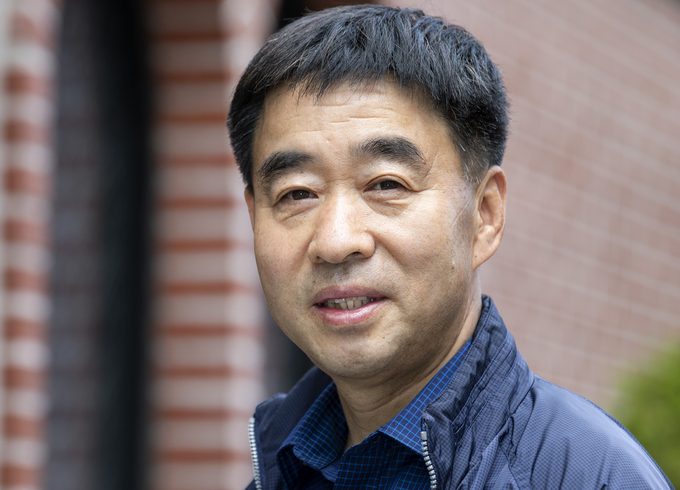

‘minju518@sisain.co.kr’. 정희상<사진> 시사인 선임기자의 이메일 주소다. 아이디에서 보듯 5·18 민주화운동은 정 기자에게 특별한 의미가 있다. 그는 5·18의 진실을 추적하고 기록해온 기자이자 그날을 직접 경험한 당사자이기도 하다.

고등학교 2학년이던 1980년 봄, 그는 광주에 있었다. 고향인 전남 보성을 떠나 광주에서 유학하던 시절이었다. 5월19일 여느 월요일과 다름없이 학교에 갔지만 오전 수업에 늦게 들어온 화학 선생님의 모습에 교실이 술렁거렸다. “젊은 여자 선생님이 충혈된 눈으로 벌벌 떨면서 그러더라고요. 출근버스 타고 금남로를 지나오는데 사람들이 곤봉, 총검에 맞아 죽고 있다고. 너희들은 절대 금남로로 가지 말라고. 눈물 흘리면서 말도 제대로 잇지 못하셨어요. 살면서 그렇게 공포에 질린 얼굴은 처음 봤습니다.”

열여덟의 그는 분개할 수밖에 없었다. 민주화를 외치던 대학생 형들, 누나들이 피를 흘리며 죽어가고 있었다. 이튿날 그를 포함한 고등학생 수백명이 뜻을 모아 시내로 향했다. 시위대에 합류한 학생들은 참혹한 현장을 마주했다. 사방에 퍼진 선명한 핏자국, 계엄군의 총탄에 맞아 쓰러진 시신들을 두 눈으로 목격했다. 개개인의 두려움과 공포는 곧 공분으로 바뀌었다. 곳곳에서 총소리가 들렸고 하늘에선 헬기가 선회하며 ‘간첩들이 시위를 주도하고 있다’는 삐라를 뿌려댔다. ‘시민들은 들어가라’는 방송도 계속됐다.

“광주 민주화운동에 대한 왜곡과 폄훼가 그 당시부터 시작된 거예요. 우리가 시민인데, 간첩이라뇨. 천인공노할 일이죠. 적군도 아닌 국군이 내 친구, 형제, 자식, 동네사람을 무자비하게 죽였는데 어느 누가 가만히 있을 수 있나요.”

사나흘간 밤낮없이 광주 시내를 누비던 그는 가족들의 만류로 고향에 갔다가 그해 6월 말이 돼서야 광주로 돌아왔다. 이후 현실에 대한 분개와 역사를 기록해야 한다는 생각이 자연스레 ‘기자’를 꿈꾸게 했다. 정 기자는 1989년 월간 ‘말’부터 시사저널, 지금의 시사인까지 30년 넘게 현역으로 활약하고 있다.

그가 이메일 아이디를 ‘minju518’로 정한 건 ‘5·18 민주화운동 등에 관한 특별법’이 제정된 1995년 무렵이다. 그동안 별 탈 없이 써오다 7~8년 전부턴 아이디를 바꾸고 싶은 마음이 들 때가 있었다. “이걸 가지고 시비를 거는 사람들이 생기더라고요. 어느 댓글에선 ‘아이디 보니 두말할 필요 없이 빨갱이’라나. 5·18을 폄훼하는 분위기가 다시 일던 2013~2014년 즈음이에요. 역사를 부정하는 세력이 커지는 게 느껴지더라고요.”

그는 40년이 흐른 지금도 5·18 민주화운동이 폄하되는 현실에 “기가 막힌다”며 “이렇게 많은 생존자가 남아있는데 진실게임을 하겠다는 게 말이 안 된다”고 했다. 그러면서 언론의 역할과 정부의 의지가 중요하다고 힘줘 말했다. “현 정부의 5·18 진상규명조사위원회 활동에 기대가 큽니다. 이번에야말로 철저하게 조사해 실체적 진실을 밝혀야 해요. 5·18을 겪지 않은 젊은 세대가 왜곡된 정보에 노출되면서 휩쓸리고 있어요. 언론은 5·18의 진실을 엄정하고 정확하게 기록해야 합니다. 이미 오래 전 보도한 내용이라도 계속해서 이야기할 필요도 있고요. ‘역사전쟁’에선 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 이 나이든 기자도 힘을 보태겠습니다.”

김달아 기자 bliss@journalist.or.kr