시사IN 세 기자가 기록한 '익산 장점마을 17년 투쟁사'

[인터뷰] 장일호 시사IN 사회팀장

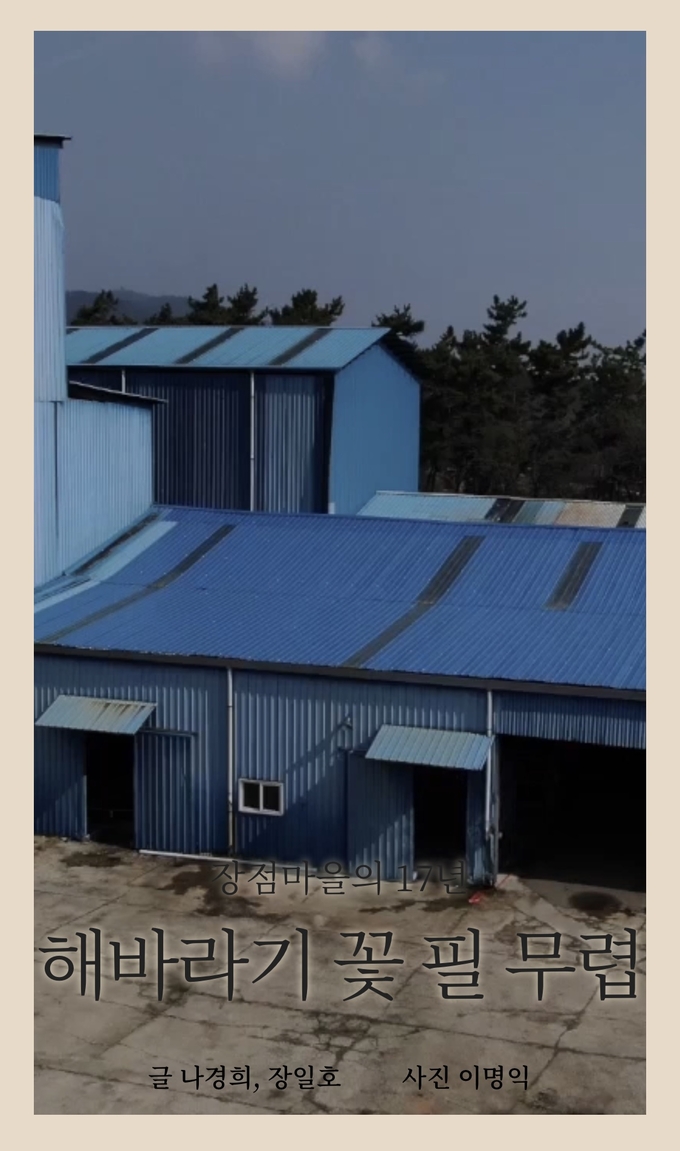

2001년 마을에 공장이 들어섰다. 연초박(담배 찌꺼기)을 재료로 비료를 만드는 공장이었다. 이후 17년 간 주민 3분의 1이 암으로 숨졌다. 마을사람들은 싸웠고, 정부는 2019년 공장과 집단 암 발병 관련성을 인정했다. 강산이 두 번 바뀔 시간, 전라북도 익산 장점마을에서 벌어진 일은 이 정도다. 그런데 이 설명은 온당한 것일까. 그렇다면 거기서 평생을 산 사람들의 생은 무엇일까. 고작 몇 개의 문장으로 환원되는 삶이 있을까.

장일호 시사IN 사회팀장은 이명익 기자, 나경희 기자와 함께 지난 2월 장점마을을 찾았다. 한 달을 머물고 지난 5월 200자 원고지 258매 분량 기록을 남겼다. 좀 과장하자면 19년쯤 늦은 기사는 “환경오염 피해로 인한 비특이성 질환의 역학적 관련성을 처음으로 인정한 사례”로서 장점마을을 조명치 않았다. 대신 한 공동체의 그 시간 전체를 담으려 했다. 그렇게 ‘암 발병 마을 피해자’가 아닌 ‘삶의 주인공’이자 ‘투쟁의 주체’로서 주민들의 ‘이름’과 ‘얼굴’이 기사에 꾹꾹 눌려 박혔다. 장 팀장은 “역학조사 결과까지 여러 보도가 큰 도움이 됐겠지만 ‘늙고 병들고 힘들다’는 스테레오타입에, 익명이 나오는 기사가 전 좀 납작하게 느껴졌다. 할머니가 남편을 잃었지만 평생을 마을서 살았는데 슬픈 일만 있었을까. 열심히 살아왔고 싸워온 분들이고 그 역사가 중요하다고 봤다. 공동체의 싸움 이후를 다루기 좋은 시기였다”고 했다.

시사IN의 전매특허가 된 ‘한 달 살기’는 매번 쉽지 않다. 이번엔 편의점 하나 없는 ‘시골’이란 점이 변수였다. 익산 시내와 차로 30분 거리 마을, 최재철 주민대책위원장 댁을 숙소 삼아 셋이 살았다. 동네 어른들이 쌀과 김치 등 먹거리를 줬지만 아무튼 밥은 해먹어야 했다. 쉴 때 빼곤 전부 취재였다. 쉬다가 어른들이 ‘계신가’ 문 열고 들어오면 일이 됐다. ‘와이파이’가 안 잡히는 것도 난관이었다. “마을을 큰 삽으로 퍼다 청와대 앞에 갖다 놔야 사람들이 무슨 일이 있었는지 이해할 것”이란 주민들 말처럼, 공교롭게도 마을이 겪은 일들은 ‘시골’이기 때문이었다. 더불어 암 발병 관련성을 인정받은 건 익산이란 도시와 가까웠기에 가능했다.

“규제 덜하고 땅값 싸고 지방 행정의 빈틈을 이용해 들어온 공장은 이제 논밭 같은 시골의 일부고 기본문제예요. 익산은 인구 30만에 의회가 있고 종합대학이 있는 도시였어요. 공무원이나 전문가가 지역사회에서 벌어진 일을 외면하기 어려웠어요. 수도권에선 혜택인지도 모르는 흔한 걸 지역에서 누리려면 사회 기획이 어때야하는지, 지역균형 발전이 왜 필요한지 보여주는 사건이에요, 장점마을은.”

이번 취재는 그에게 지역에 대한 우리 언론의 역할을 되새기는 기회도 됐다. 장점마을처럼 고발비판에서 나아가 ‘사라지는 것들에 대한 기록’, ‘서사의 발굴’도 지역 언론의 몫인 거 같다고 했다. “저흰 일회적으로 할 수밖에 없지만 지역 언론은 할 수 있잖아요. 환경문제로 시작했지만 시골, 노인, 여성들의 사라져가는 얘기를 채집하고 싶었어요. 제 할머니가 피난 때부터 매년 조선오이를 심고 씨도 받고 했는데 돌아가시고 몇 백년 이어온 씨앗이, 생활방식이 사라졌어요. 소설가 아니 에르노 책에 ‘사건들은 서사가 되기 전에 사라진다’는 문장이 나오는데 전 기자가 그러지 않도록 존재하는 사람인 거 같아요. 수도권 담론을 따라갈 게 아니라요.”

2009년 시사IN에 입사한 11년차 기자는 현재 휴직 상태다. 그는 지난 6월 웬일로 이르게 받은 건강검진에서 유방암 2기 진단을 받고 항암치료 중이다. 수술을 받고 3주에 한 번씩 병원을 오간다. 머리도 깎았다. 장점마을 어르신들한테 오는 연락도 본의 아니게 피하고 있다. 행여나 ‘마을 취재를 하더니 암에 걸린 거냐’는 오해를 살까봐서다. ‘대림동 한 달 살기’ ‘예멘난민 1년 추적’ ‘빈집’ 등 잇따라 굵직한 기사를 기획한 ‘워커홀릭’ 기자는 암 진단 후 “합법적으로 쉴 수 있다”더니 벌써 지루해한다. 장점마을도 지켜봐야 하고 “재미있게 해볼 것”도 자꾸만 많아진다. 이런 사람은 암도 못 말린다. 지난 21일 화상 인터뷰로 만난 장 팀장은 “진단과 수술 때 타격이 별로 없었는데 ‘왜 그럴까’ 생각해봤다. 안 좋지만 심각하진 않으니까 이걸 내가 몸으로 배우겠구나, 이 시간이 지나면 새로운 걸 쓸 수 있겠다 싶었다”고 했다.

“뇌졸중이 온 뇌과학자가 책에 ‘뇌 기능을 연구하고 그게 무너져 내리는 과정을 들여다보는 기회를 가진 과학자들이 얼마나 될까’라며 환희에 찼다고 써요. 저도 기대감이 있었던 거예요. 환잔데 하필 글을 다루는 사람이니 ‘기록’할 수 있잖아요. 청년 암환자의 경력단절, 아파도 못 쉬는 노동조건, 생존 암환자의 사회복귀를 위한 사회적 돌봄을 다룰 수 있을 거고요. 아픈 와중에 쓰면 또 다르잖아요. 몸 상태만 허락하면 해보려고요. 좀 그런가?(웃음)”

최승영 기자 sychoi@journalist.or.kr