17년 전이나 지금이나… 논란 덩어리 '연예 저널리즘'

[저널리즘 타임머신] (85) 기자협회보 2004년 10월 13일자

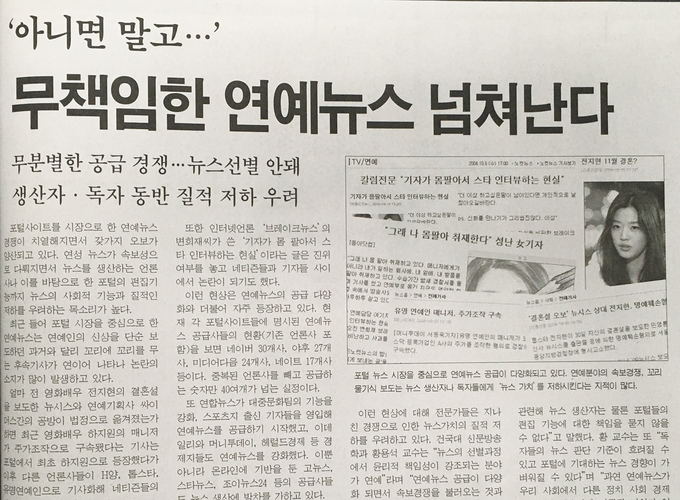

<‘아니면 말고…’ 무책임한 연예뉴스 넘쳐난다> 17년 전 기자협회보 기사 제목이다. 기자협회보는 “포털사이트를 시장으로 한 연예뉴스 경쟁이 치열해지면서 갖가지 오보가 양산되고 있다”며 “연성 뉴스가 속보성으로 다뤄지면서 뉴스를 생산하는 언론사나 이를 바탕으로 한 포털의 편집기능까지 뉴스의 사회적 기능과 질적인 저하를 우려하는 목소리가 높다”고 전했다.

당시는 네이버가 다음 뉴스를 위협하며 인터넷 뉴스 시장에서의 점유율을 높여가던 시점이었는데, 여기에 추진력을 더한 게 연예뉴스였다. 그땐 연예가 뉴스 섹션에서 분리되기 전이었고, 뉴스 중에서도 가장 잘 팔리는 게 연예 기사였기 때문이다. 수요가 많으니 공급도 다양화됐다. 연합뉴스는 대중문화팀의 기능을 강화, 스포츠지 출신 기자들을 영입해 연예뉴스를 공급하기 시작했고, 이데일리와 머니투데이, 헤럴드경제 등 경제지들도 연예뉴스 강화에 나섰다.

그런데 이렇게 공급이 많아지고 속보 경쟁이 치열해지면서 무책임한 오보가 양산되고, 이로 인해 법정 다툼까지 이어지는 일도 생겼다. 같은 날 기자협회보가 우리의 주장을 통해 “언론계 내부에 연예뉴스에 대한 게이트키핑 기준이 강화돼 사회문화적 가치를 지닌 연예저널리즘이 정착되는 전기가 되기를 절실히 바란다”고 한 이유다.

17년이 지난 지금은 어떨까. 포털 뉴스의 영향력이 커지고 이에 따른 연예인 등 유명인의 사생활, 인권 침해 이슈가 불거지면서 연예·스포츠 뉴스 댓글 폐지, 연관검색어 폐지 등 여러 차례 포털 개편이 이뤄졌지만, ‘클릭 수 경쟁’이란 본질은 달라지지 않았다. 최근에도 배구선수 이다영씨 이혼 관련 폭로전이 경쟁적으로 보도되고, 배우 김선호씨와 ‘전 여친’의 사생활과 관련해 사실 확인이 안 된 기사가 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌다. 오죽하면 네이버가 특정 배우의 사생활 이슈를 언론사 편집판에 노출하는 것이 ‘섹션 오분류’에 해당한다고 지적하며 제휴사에 협조를 요청했을 정도다.

민주언론시민연합은 지난달 22일 ‘저널리즘 실종된 유명인 사생활 보도, ‘클릭 수 경쟁’만 남았나’란 제목의 모니터 보고서를 통해 “기사 가치 없는 이런 보도가 계속 나오는 이유는 언론의 ‘클릭 수’ 욕심일 뿐 저널리즘 본연과는 상관이 없다”며 “언론 스스로 품위와 신뢰를 떨어뜨리는 보도에 대한 자성이 필요할 때”라고 지적했다.