기후위기 보도하려면 기후팀이 없어져야 한다는 역설

독자가 원하는 기후보도와 뉴스룸 사이 간극…"기후문제, 하나의 섹션에 가둬선 안돼"

기후 문제나 환경 기사를 주로 쓰는 기자들의 공통된 고민은 바로 ‘안 읽힌다’는 점일 것이다. 공들여 쓴 기사가 조회수도 얼마 나오지 않고, 댓글 등 반응도 별로 없으니 기운이 빠지는 것도 사실이다. 그러니 이런 생각이 드는 것도 일견 타당하다. ‘아, 독자들은 기후 문제에 별로 관심이 없구나.’

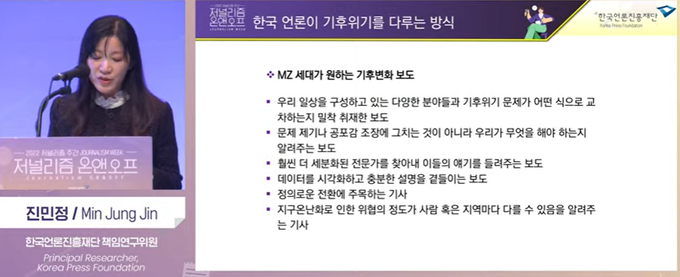

그런데 정작 독자들의 생각은 이와 다르다는 조사 결과가 나왔다. 진민정 한국언론진흥재단 책임연구위원은 지난 9일 ‘2022 KPF 저널리즘 컨퍼런스’에서 기후변화 보도에 대한 수용자 인식 조사 결과를 발표했다. 조사는 지난 10월19~28일 10대 후반~60대 수용자 2000명을 대상으로 이뤄졌는데, 그 결과 응답자의 84.7%가 기후위기의 심각성을 인지하고, 기후변화 보도에 관한 관심도 76.6%로 높지만, 보도량이 부족하다(73.1%)고 생각하는 것으로 나타났다.

또한, 응답자의 67.8%는 우리 언론의 기후 보도에 문제가 있다고 평가했는데, 기후변화로 인한 부정적 결과와 피해의 심각성은 잘 다루는 편이지만(63.4%), 제도적·정책적 해결 방안 등은 잘 다루지 못하는 편(67.1%)이라고 봤다. 그리고 기후변화 보도는 정부와 기업이 해야 할 행동에 더 집중해야 하며, 언론사는 기후변화 보도에 더 많은 공간을 할애하고 가시성을 높여야 한다고 주문하기도 했다.

기후보도, ‘안 읽히는’ 것인가 ‘못 읽게’ 하는 것인가

이 같은 수용자 지적사항은 상당수 기후·환경 담당 기자들의 생각과 크게 다르지 않다. 그러니 “독자와 시청자는 양질의 기후 기사를 볼 게 없다고 하고, 기자는 공들여 써도 인기가 없다고 주눅이 들고, 이 간극은 어디서 어떻게 발생하는 걸까?”라는 의문이 생기는 건 자연스럽다. 신혜정 한국일보 기후대응팀 기자는 이렇게 결론을 내렸다. “소위 사람들이 보고 싶어 하는 기후·환경 기사의 문법과 내용이 기존 언론에서 선호해온 보도 방식과 다르다 보니 언론사 내에서도 덜 주목하고, 힘이 덜 실린다.”

기후위기는 나이와 성별, 인종, 국경을 막론하고 우리 일상과 직결되는 문제다. 그런데 ‘정경사’(정치·경제·사회)를 중심으로 돌아가는 기성 언론 뉴스룸에선 우리 일상을 구성하는 이런 기후 문제가 우선순위에서 밀리기 일쑤다. 신 기자는 “기사 발제를 하고 나면 웬일인지 편집회의가 지나고 나면 ‘오늘 기사가 많아 내일 써야겠다’는 답변이 온다. 이해는 한다. ‘실어주기만 하면 괜찮다, 없어지는 건 아니니까’ 생각도 한다. 그런데 남는 찝찝함이 있다. 기사를 쓰고 나서도 포털 배치나 온라인 유통 과정에서 우선순위가 밀리는 걸 느낀다”라고 말했다.

근거 없는 볼멘소리가 아니다. 언론재단의 수용자 조사에서 기후변화 보도를 보지 않는다고 응답한 200여명 중 절반 이상은 ‘기후변화 보도가 눈에 잘 띄지 않는다’고 지적했다. 즉, 좋은 기사가 ‘발견’되기 어렵다는 거다.

기후위기는 진단도 중요하지만, 해결이 더 중요한 문제다. 화석에너지 사용을 줄이고, 지구 온도를 낮추는 게 당장 눈앞에 놓인 과제이기 때문이다. 그런데 “기후위기는 다른 사회 문제와 비교해 복잡다단”하다. 선악의 구분이 있거나, 단일한 책임자가 있는 것도 아니다. 흔한 말로 ‘야마(기사의 주제를 뜻하는 은어)가 뾰족하지 않다.’ 신 기자는 “우리 언론이 아직까지는 언론의 본령이라 말하는 권력 감시와 사회 문제 발굴에 더 집중하고 (그걸) 선호하기 때문에 솔루션(해결책)을 깊게 취재해서 보도하더라도 다른 기사에 밀리는 경향이 있다”고 했다.

기후보도의 ‘횡단성’…분야 막론 언론인 전문성 키워야

물론 최근 몇 년 사이 여러 언론사에서 기후팀이나 기후 문제 전담 기자가 생기는 등 고무적인 변화가 있었던 건 사실이다. 몇 차례 기록적인 장마와 폭우, 폭염 등을 경험하며 기후위기로 인한 재난이 우리 일상까지 들어와 있음을 깨닫게 된 것이다. 그러나 이런 기후 전담팀의 존재가 오히려 “기후변화 보도의 한계를 지을 수 있다는 위험을 감지하고 있다”고 신 기자는 말했다. 기후 문제는 정치, 경제, 사회, 문화 등 전 영역과 연결돼 있는데 해당 이슈가 기후팀으로 수렴되며 오히려 확장성이 떨어지는 측면이 있기 때문이다.

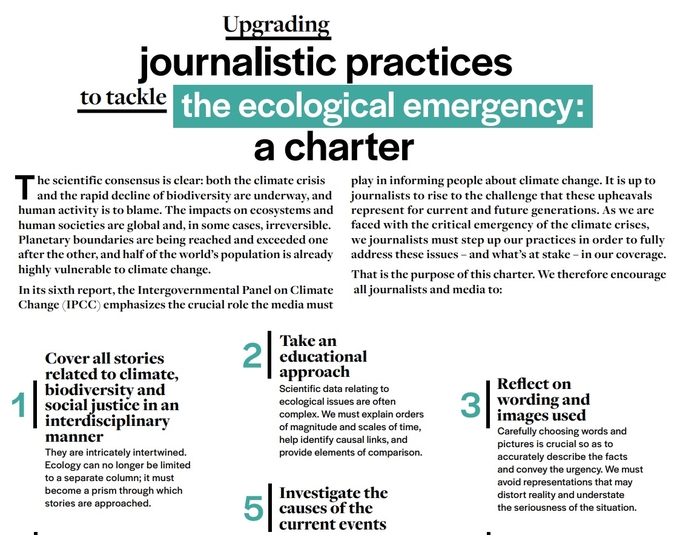

이날 컨퍼런스에선 프랑스에서 ‘절정의 생태학적 비상사태에서의 저널리즘 헌장’ 수립을 주도한 환경전문기자 앤 소피 노벨(Anne-Sophie NOVEL)이 발제를 했는데, 노벨 기자는 해당 헌장을 소개하며 기후문제의 ‘횡단성’을 강조했다. 이는 헌장의 첫 번째 조항이기도 하다. 노벨 기자는 “언론에서 생태(기후) 문제가 단순히 하나의 섹션이 될 수 없다”며 “정치 경제 문화 스포츠를 다루는 모든 언론인이 이 분야에 대해 어느 정도 전문성을 갖춰야 한다”고 설명했다. 영화 ‘돈룩업(Don’t look up)’에서 묘사된 실패를 반복하지 않겠다는 의지가 담긴 이 헌장엔 프랑스 언론인 1200명 이상이 서명했다.

이 헌장의 제언과 경고를 귀담아듣는다면 장기적으로 기후 전담팀이나 전담기자는 없어지는 게 맞다. 신 기자는 “정치부나 사회부를 운영하는 것처럼 기후부를 운영한다든지 최종적으로는 기후 감수성이랄까 교육도 많이 하고 기후 관점에서 보도하도록 합의를 이룰 수 있도록 다각적이고 복합적인 보도가 이어져야 한다”고 주장했다.

천권필 중앙일보 기자도 기후변화가 하나의 섹션에 갇혀선 안 된다는 데 공감했다. 천 기자는 “저만 해도 환경 분야를 출입하며 기후변화가 환경뿐 아니라 자동차와 라이프스타일과도 관련이 있어 영역을 넓히려는 시도를 해왔다. 그러다 보니 산업부 기자도 쓰고 문화부도 쓰고, 언론사 내에서도 다양한 시각을 가진 기사가 나왔다”며 “앞으로 기후변화 보도 관점에 대해 공감대를 이루는 내부적 공론화가 많이 되지 않을까”라고 말했다.

탄소중립 지킬 황금시간대…“언론이 발목 잡아선 안돼”

이미 세계 유수의 언론사들은 뉴스룸 자체의 우선순위를 기후위기로 정하고 있다. 진민정 위원은 이날 발제에서 프랑스 통신사 AFP는 2019년 기후변화를 뉴스룸의 우선순위로 정하고 ‘지구의 미래’ 서비스를 시작했다고 소개했다. 12명의 환경 전문 저널리스트와 18명의 다양한 저널리스트 및 팩트체커가 여기 참여하고 있다. 영국의 가디언은 2030년까지 ‘넷제로(탄소중립)’ 달성을 선언하며 화석연료 채굴 기업의 광고를 싣지 않겠다는 약속 등을 한 바 있다.

그러나 우리 언론 상황은 다르다. 이유진 녹색전환연구소 부소장은 “기후 문제에서 언론은 엄청난 영향력을 갖고 있지만, 우리 언론은 적게 다루기도 하고, 가짜뉴스가 많고, 솔루션에 기반하거나 다양한 이해관계를 조정하고 공론장을 열기보다 이미 한쪽 편에 서서 판단해서 쓴다”고 지적하며 “황금 같은 시간에 언론이 발목 잡는 일을 하는 게 아닌지 돌아봐야 한다”고 했다.

이 부소장은 “언론사가 한 지면에는 탄소중립 심각하다고 하고 한쪽에선 기후위기에 대응할 필요 없다고 얘기하는 건 심각성을 인지하지 못하고 일관된 논조를 갖고 있지도 못하기 때문”이라며 “프랑스 언론인 헌장이나 가디언 매니페스토 같은 움직임이 언론사에서 일어나지 않는 한 가짜뉴스나 잘못된 논조에 붙들려 (탄소중립은) 진정 이루기 힘들 것”이라고 밝혔다.

현인아 MBC 기후환경팀 기자는 “기상이나 기후, 환경 하면 기자들도 불편해 한다. 진입 장벽이 높은 분야인 것 같아 근본적으로는 언론인에 대한 교육이 잘 이뤄져야 할 것 같다”면서 “개인적으로는 기후위기 최전선에 선 종군기자라 생각한다. 기후위기 보도를 하는데 있어서 언론사가 경쟁할 게 아니라 협력해서 밸런스를 맞추려는 지구를 위해 도움이 되는 사람이 되면 좋겠다”고 말했다.