날선 비판은 잠시… '날' 세우고 전력질주

[인터뷰] '쇼트트랙 8개월 체험기' 장필수 한겨레 기자

“‘탕!’ 소리 뒤에는 제 숨소리밖에 안 들려요. 시야는 엄청 좁아지는데 얼음이 얼굴에 튀면 앞서가는 사람이 느껴지고요. 이렇게 짧은 순간 자신의 모든 걸 끌어올려 몰입한 적은 성인이 되고 처음이었어요.”

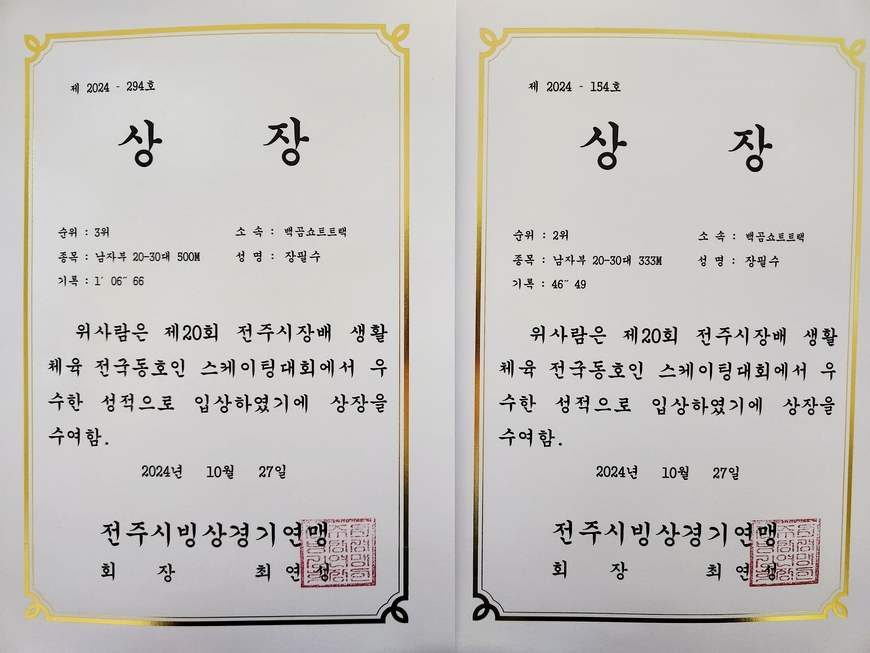

장필수 한겨레 기자는 10월27일 전라북도 전주시에서 열린 전국동호인 쇼트트랙 대회를 ‘취재차’ 뛰었다. 전국에서 200여명이 모이는 가장 큰 대회다. 일주일에 세 번씩 출근 전 새벽반에서 무려 8개월 동안 배우며 준비했다. 장 기자를 1일 서울시 동작구 노량진동의 한 카페에서 만났다.

장 기자는 9월26일 체험기 보도를 시작했다. 쇼트트랙의 묘미와 장비, 훈련방식 등 이야기를 담아 세 편을 썼고, 대회 후기를 포함해 두 편을 더 낼 예정이다. 장 기자가 쇼트트랙을 소개하려고 구태여 힘든 취재를 택한 이유는 생활체육으로서 그만한 가치가 있다고 느꼈기 때문이다.

“고급 스포츠의 생활체육화”

쇼트트랙은 국제성적이 좋은 종목이지만 생활체육과 괴리가 크다. 그런데도 의외의 저변을 발견했고 엘리트 체육과 거리를 좁히기 좋은 종목이라 생각했다. 마침 예닐곱 살 때 몇 개월 쇼트트랙을 배웠다가 “선수 시킬 것도 아닌데 부모님이 그만두게 한” 기억도 났다.

장 기자가 눈여겨 본 건 동호인들의 면모다. “60대 이상 부문에서 우승하신 분은 은행원이셨대요. 35살 때부터 탔는데 일이 바빠 잠시 그만했다가 은퇴하고 다시 타셨대요. 20대 부문 우승자는 제약회사에서 교대근무 하면서도 시간을 내 8년 정도 탄 여성인데 실력이 압도적이어서 선수 경험이 있으신 줄 알았어요.”

쇼트트랙은 빙판에서 달리는 법을 익히는 데만 6개월이 걸린다. 이 어려운 걸 누가 할까 싶지만 일단 진입장벽만 넘으면 누구에게나 평생 가는 특별한 취미가 된다. 그래서 경주 종목이 주는 인상과 달리 동호인 중에는 40대 이상이 많다. “우리 사진기자 선배도 저 찍으러 새벽반에 왔다가 연령대를 보고 깜짝 놀랐다니까요.”

쇼트트랙을 직접 경험하며 알게 된 장점도 깨알같이 많다. 아이스링크장은 전국에 있는 데다 대체로 시·군에서 운영해 1시간 대관하면 동호회원들이 1만원씩만 부담하면 되고, 전문 코치 수강료도 한 달에 7만원 수준이다. 여름에 시원하고 겨울에 따듯하다. 고급 자전거보다 비용이 적고, 하체를 단련하니 근육이 빠지는 장년층에게 안성맞춤이다. 빠른 질주에는 음주가 금물이라 동호회도 건전할 수밖에 없다.

그의 표현을 옮기자면 장 기자는 ‘가성비’가 좋은 기자는 아니다. 8개월이 걸린 쇼트트랙 체험기보다 프로야구 경기 기사 한 편이 조회수는 훨씬 많이 나올 거라는 사실을 잘 안다. 하지만 장 기자는 “겉보기에 똑같은 한 편을 쓰더라도 공력을 들인다”는 주의다. “그런 기사는 적은 독자가 읽어도 반응이 다르다”는 것을 알기 때문이다.

“이번 기획을 준비하면서 스케이트 1일 체험 기사도 봤었거든요. 스쳐 지나가는 말도 조금씩 주워 담아서 완성해 쓰겠다는 자세와 오늘 하루 겪고 한 꼭지 쓰고 털어야겠다는 마음가짐은 달라요.” 체험기를 쓴 뒤 얼굴을 모르는 동호인들이나 업계 관계자들이 잘 읽었다며 장 기자에게 먼저 인사를 건네왔다.

장 기자는 “그 안에 들어가야만 들리는 이야기가 분명히 있다”고 믿는다. 2021년에도 기획부동산 회사에 직접 취업한 체험을 보도하기도 했다. 이 보도는 이듬해 한국기자협회 ‘이달의 기자상’을 받았다. 장 기자는 자기 능력 때문이 아니라 회사에서 장기 취재 여건을 마련해준 덕이라고 말했다. 탐사보도팀에서 6개월 동안 취재한 ‘살아남은 김용균들’은 지난해 ‘한국 기자상’을 받았다.

스포츠 기사가 풍성해져야 한다는 생각도 체험기를 기획한 의도였다. 장 기자는 “스포츠부는 사실 조회수를 훨씬 더 중요하게 생각하는 영역이긴 하다”며 “경기 결과를 속보로 빨리 쓰려고 하고, 쓸 수 있는 기사도 좀 한정적”이라고 말했다. 더욱이 비인기종목이 주목받을 때는 사건·사고가 터졌을 때 정도다.

“스포츠는 사실 보는 것보다 직접 하는 게 무조건 훨씬 재밌거든요. 이런 기사가 많아져야 ‘나도 해봐야지’ 하는 사람이 늘고, 직접 하면서 재미를 느끼면 보는 스포츠는 더 재밌어져요. 보도로 그런 선순환이 이뤄질 수 있다고 생각해요.” 장 기자가 체험기를 읽는 이들에게 바라는 점이다.