특파원 대우 매체간 '천차만별'

월유지비 격차 최대 2천5백여만원

선발기준 투명성 확보…장기 육성책 마련해야

|

||

실제로 한 신문사는 지난해 12월 사내 소식지를 통해 특파원 인사제도의 문제점을 꼬집고 공정한 선발기준과 능력을 높이기 위한 제도개선의 필요성을 제기하기도 했다.

이 밖에 기자들 사이에선 특파원으로 내정된 후 체계적인 교육과 함께 전문기자로서 활동할 수 있도록 장기적인 육성책이 필요하다는 지적도 하고 있다.

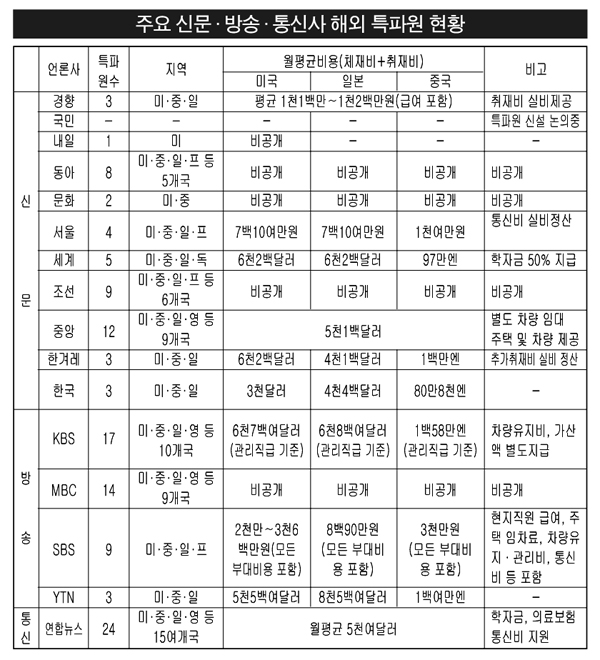

각 사별 현황

특파원 파견현황은 언론사의 경제적인 사정에 따라 크게 좌우되는 것으로 나타났다.

신문과 방송뿐 아니라 신문 간에도 큰 차이를 보였다. 이는 무엇보다도 특파원 1인당 월 평균 1천1백만~3천6백만원 이상(체재비와 취재비, 급여 등을 포함)의 유지비가 들기 때문이다.

각 신문사별 특파원 파견현황은 보통의 경우 3명 안팎이며 우리나라와의 정치적 역학관계를 고려해 미국(워싱턴), 중국(베이징), 일본(도쿄) 등 3국을 중심으로 특파원을 보내고 있는 실정이다.

반면 동아·조선·중앙일보 등 이른바 ‘메이저 신문사’는 8~12명의 기자를 해외로 보내고 있다. 이들은 미국(워싱턴, 뉴욕) 중국(베이징) 일본(도쿄) 3국을 포함해 영국(런던), 프랑스(파리), 러시아(모스크바) 등 5~7개국에서 취재활동을 하고 있다.

KBS·MBC·SBS 지상파 3사는 현재 9~17명이 특파원으로 활동 중이다. 이들 언론사 역시 미국(워싱턴, 뉴욕, LA) 중국(베이징) 일본(도쿄) 3국을 중심으로 영국(런던) 프랑스(파리) 등 4~9개국에 특파원을 보내고 있다.

이와 달리 연합뉴스는 15여개국 20개 지역에서 총 24명의 특파원이 취재활동을 펼치고 있다. 현재 연합은 이들 지역 외에 헝가리(부다페스트) 벨기에(브뤼셀) 등에도 파견할 특파원을 내정한 상태다.

특파원 선발기준

서울신문은 지난달 특파원과 해외연수자에 대한 선발규정을 처음 도입했다. 이는 그동안 내부적으로 특파원 선발과정에 있어 불거졌던 형평성 문제를 해소하기 위한 것.

이 규정의 주요 내용은 경력 만3년 이상인 기자들 가운데 취재력(특종건수 등), 취재경력, 어학 및 국제적 감각, 업무성과 및 회사 기여도 등을 주요 기준으로 삼고 있다.

이외 경향신문 세계일보 한겨레 등 일부 신문사들도 공모제를 통해 희망자를 접수한 뒤 인사위원회 등 내부 승인절차를 거쳐 선발한다.

이처럼 일부 신문사에서 특파원 파견과 관련해 자격기준을 만든 것은 선발과정에서 불거질 수 있는 내부불만을 미연에 방지하기 위해서다.

KBS와 MBC, YTN 등도 공모를 통해 희망자를 받은 뒤 선정위원회를 열어 적임자를 확정하고 있다. 이들 방송사들은 심사위원회를 거쳐 일정배수로 후보자들을 압축한 뒤 사장과 보도본부장에게 추천하고 최종 확정한다.

가장 많은 특파원을 보유하고 있는 연합뉴스의 경우 1999년 1월부터 특파원 선정기준을 마련했다. 이 안에 따르면 근속 5년 이상인 기자들을 대상으로 공모제를 통해 신청을 받은 후 사장을 비롯한 임원과 제작국장 등이 포함된 ‘특파원 선발위원회’에서 적임자를 선발한다. 심사기준은 1차 어학능력과 2차 업무능력 및 인성 평가를 기본으로 하되 해당지역의 특수성과 지원자의 전문성 등이 종합적으로 고려된다.

하지만 아직까지 일부 회사는 이런 기준이 제정되지 않아 특파원 인사 후 적잖은 ‘인사 후폭풍’을 겪기도 한다.

문제점 및 개선점

특파원은 기자들 사이에서도 선망의 대상이 되는 직무 가운데 하나다. 이는 그만큼 특파원이 되기 위해 치열한 경쟁을 뚫어야 한다는 것을 의미한다. 때문에 일부 회사의 경우 특파원이 되기 위해 ‘사전 물밑작업’이 펼쳐지는 등 과열현상을 보이기도 한다.

현재 베이징 특파원으로 주재 중인 한 기자는 “어학과 취재력 등 개인적 소양이 뛰어난 기자를 공개적으로 선발하는 것이 바람직하다”며 “외부의 정치적 요인이나 사적인 네트워크에 의해 선발되는 것은 바람직하지 못하다”고 지적했다.

또한 특파원 선발 이후 체계적인 교육의 필요성도 제기됐다. 대부분의 경우 특파원으로 내정된 기자에 대해 국제부에서 소정의 교육과정을 거치고 있으나 실질적인 도움에는 한계가 있다는 것.

특파원으로 내정된 한 기자는 “특파원으로 내정되고 국제부에서 6개월 정도 교육을 받고 있는데 이는 턱없이 부족한 교육시간”이라며 “선진국과 같이 특파원의 전문성을 기하기 위해선 1년 이상의 사전교육과 전문기자로서 양성하기 위한 장기적인 투자 계획이 필요하다”고 강조했다.