"단독보다 매출 신경써라" 무언의 압박…"기자 맞나" 자괴감

[기자는 무엇으로 사는가] 제2부:위기의 기자들 ④영업에 내몰리는 기자들

광고·협찬, 비경제부서 확산

저연차 기자까지 사업 동원

계열사·부서간 경쟁도 치열

광고·홍보 의존 언론구조 문제

전통 비즈니스 모델 한계 봉착

사업 다각화로 돌파구 찾아야

A사 기자는 연이어 이어지는 부수 확장에다 포럼협찬, 행사섭외 등만 생각하면 머릿속이 하얗게 된다. ‘손 벌릴 수 있는 기업’이 손 꼽히다보니 여러 번 읍소해야 하는데 미안한 감정이 개입되는 순간 머릿속만 더 복잡해지기 때문이다.

그보단 한 곳이라도 펑크가 나면 부담만 커지기 때문에 어떡하든 메워야 한다는 생각뿐이다. 할당된 ‘숙제’가 늦어질수록 특정 기업에 요청해야 하는 액수 부담만 눈덩이처럼 불어나기 때문이다.

특종한 기자보다 회사 매출에 공헌도가 높은 기자가 우대받는 시대다. 맡고 있는 출입처에서 나오는 매출 규모가 출입처 장악력 등 기자 능력을 판단하는 주요 잣대가 된 것이다. 기사도 잘 쓰고 매출 기여도도 높은 기자라면 더 할 나위 없이 좋겠지만 둘 중 하나를 선택하라고 하면 매출을 더 선호하는 분위기다.

기자사회도 ‘조직이 생존해야 기자가 있을 수 있다’는 생존 논리 앞에 저널리즘 등 다른 가치는 좀처럼 맥을 못 추고 있다. 생존이 중요한 가치임을 부인할 수 없지만 바른 언론을 위한 버팀목일 때 빛을 더욱 발할 수밖에 없다는 사실이 점점 퇴색되고 있다.

지상 최대 과제 ‘매출 증대’

주요 광고주인 수출기업의 실적 악화로 광고매출은 줄고 종이신문을 펼쳐보는 독자들마저 떨어져 나가면서 매출 확대가 지상 최대과제가 됐다.

상황이 이렇다보니 우리 언론이 기업들의 손목을 비틀어 협찬 등을 받아내는 ‘조폭 비즈니스’의 굴레에서 벗어나지 못하고 있다. 조폭 비즈니스로 불리는 이유는 협찬이나 광고를 따내기 위해 특정 기업을 겨냥해 비판기사를 쓰고 기업을 옥죄는 것에서 비롯됐기 때문이다. 광고나 협찬 등을 약속받은 뒤엔 펜촉이 무뎌지는 경우 대다수다.

하지만 이런 비즈니스 형태는 근시안적 영업 전략일 수밖에 없다는 게 언론계의 대체적인 반응이다. 오히려 언론의 신뢰도 등을 좀먹기 때문에 구악의 ‘끈’을 언제 끊을 수 있느냐가 언론계 과제다.

애초 기자들에게 매출 부담을 떠넘긴다는 것 자체가 어불성설이라는 지적이다. 재계 등 자본권력을 비판해야 할 기자들을 사업에 동원하다보니 매순간 ‘저널리즘 경계’를 넘나들 수밖에 없는 상황에 내몰리고 있다.

문제는 산업부나 경제부 등 일부 부서에 국한됐던 ‘영업 업무’가 최근 들어 비경제부서까지 확대되고 있다는 점이다. 게다가 차장급 이상 혹은 평기자 중 일부 고참급 기자들에게만 넘겨졌던 매출 부담이 최근엔 어린 연차로 점점 내려오고 있는 추세다.

B경제매체 국장은 “3~4년 전만 해도 어린 연차 기자들한테 영업을 시키려고 하면 남 눈치 때문에 주저했지만 요즘은 상황이 다들 비슷하다보니 이런 생각마저 들지 않는다”고 말했다.

기자들이 이런 상황에 몰리게 된 이유는 기업들의 광고·홍보 예산은 제자리를 맴도는 데 비해 매체 수는 기하급수적으로 늘었기 때문이다. 한정된 파이를 나눠 먹다보니 ‘제로섬 게임’(승자와 패자의 손익을 합하면 제로가 되는 것)이 더욱 치열지고 있는 셈이다.

예전보다 상황이 더욱 악화된 것은 타사와의 경쟁뿐 아니라 같은 미디어그룹 내 계열사 간 혹은 부서 간 경쟁으로 전선이 더욱 복잡해지고 치열해졌다는 점이다. C대기업 홍보 임원은 “과거엔 미디어그룹 내 계열사 간 정리가 돼 찾아왔는데 최근엔 무차별적으로 찾아오다보니 곤란한 적이 한 두 번이 아니었다”고 밝혔다.

이처럼 경쟁구도가 복잡해지다보니 일단 ‘지르고 보자’는 식의 예산 요구도 많아진 게 최근 두드러진 현상이다. 언론마다 다르겠지만 일단 금액을 높게 써 이 중 일부만 받아보자는 전략과 예산을 따내지 못해도 다음 기회를 기약하기 위한 사전작업인 셈이다.

줄어든 매출·부수, 온전히 기자 몫

매출 확대를 위해 편집국이나 보도국을 동원하는 이유는 무엇일까.

1990년대 중반 이전까지만 해도 기자들이 사업부문까지 신경 쓰지 않아도 됐다. 주체하기 힘들 정도로 넘쳐나는 광고 물량 덕에 즐거운 비명을 지를 때였다.

하지만 이런 호시절도 옛 얘기가 됐다. 매출 압박은 종이신문 하락세와 맞물려 갈수록 커지고 있다.

이런 위기 상황은 스포츠신문, 무료신문 등을 거쳐 종합일간지까지 전이됐고, 지상파방송 역시 ‘앞 날’을 장담할 수 없는 상황이 됐다.

특히 매출뿐 아니라 추락하는 종이신문 부수마저 떠받쳐야 하는 것도 온전히 기자들의 몫이 됐다.

ABC협회가 지난해 12월 공개한 ‘2014년 부수인증 자료’에 따르면 2014년도 일간지 총 발행부수와 총 유료부수는 각각 990만8938부, 712만4619부로 집계됐다. 지난 5년 동안 발행부수는 22.5%(287만6580부), 유료부수는 9.7%(76만2992부)가량 하락한 셈이다.

이젠 각 사가 일 년에 한 두 차례 여는 ‘사내부수 확장 대회’마저 없으면 하락 폭을 늦추는 것조차 버거운 상황이다. 해마다 가구 독자가 떨어져 나가다보니 기자들이 기업에 떠넘기다시피 하는 부수마저 없을 경우 유가부수는 고꾸라질 수밖에 없다.

여기에 수익을 위해 각종 포럼이 우후죽순처럼 생겨났지만 포럼 개최에 따른 티켓 판매나 협찬 역시 기자들의 ‘숙제’가 됐다.

D경제지 기자는 “티켓 판매는 아직 10년 차 이상 기자들의 몫”이라면서도 “사실상 정치부 등 일부 부서만 제외하고 매출로부터 자유로울 수 있는 부서는 거의 없다”고 우려했다.

사업부서 입장에서도 기자들에게 협조를 요청할 수밖에 없는 나름 이유가 있다. E사 사업부서 관계자는 “사업국이 기업을 찾아가서 할 수 있는 부분은 잘해야 전년 수준으로 예산을 받아오는 것이기 때문에 신규 사업을 제안할 때나 기존 사업의 금액을 늘리려고 할 때는 편집국이 움직이지 않으면 안 된다”고 하소연했다.

문제는 이런 사업 모두 전적으로 기업에 기대고 있기 때문에 ‘돌려 막기’식 대안일 수밖에 없다. 기업들의 홍보·광고예산은 연초에 책정됐기 때문에 여기에서 빼내 신문부수나 포럼 예산으로 집행되고 있다는 것. 조삼모사인 셈이다.

반면 언론사 입장에선 기업에 ‘우는 소리’를 하지 않으면 배정된 예산마저 깎일 수도 있기 때문에 다양한 시도를 할 수 밖에 없다. F경제지 고위간부는 “연말이 되면 기업이 추가경정예산을 편성할 수도 있기 때문에 매번 아쉬운 소리를 할 수밖에 없다”며 “신문 확장이나 협찬 비용이 책정된 광고·홍보예산서 나온다는 사실을 알고 있지만 그렇다고 안할 경우 다음해 예산에 악영향을 미칠 수도 있다”고 말했다.

광고·협찬 의존도 낮춰야

기자들이 영업에 내몰리지 않기 위해선 다방면의 노력이 필요하다는 게 대체적인 반응이다.

우선 현 매출구조에서 절대 비중을 차지하고 있는 광고매출 의존도를 떨어뜨려야한다. 광고의 의존도를 낮추기 위해선 광고와 지대를 양축으로 한 전통적인 비즈니스 모델에서 벗어나는 게 급선무다. 이를 위해 디지털사업 비중 확대 등 수익다각화나 비미디어 사업 발굴이 시급한데 문제는 이런 시도가 말처럼 쉽지 않다는 점이다.

그렇다고 현 굴레에 안주할 경우 고사될 수밖에 없다는 게 언론계 전문가들의 공통적인 생각이다. 뉴스와 광고를 퍼 나르는 플랫폼이 TV, 신문 등 전통매체에서 모바일 등으로 급속히 이동하고 있고 이에 따른 광고주나 소비자들 인식 역시 빠르게 변화하고 있기 때문이다.

둘째, 연초에 세우는 매출 목표치를 전년 대비 무조건 높게 잡는 ‘매출 성장주의’에서 벗어나야 한다.

매출 부서의 동기부여를 위해 어쩔 수 없는 측면도 있지만 앞뒤 사정을 따지지 않고 목표치만 무리하게 잡을 경우 그 부담은 기자들에게 돌아갈 수밖에 없다. 과학적 데이터 등을 가지고 합리적 판단이 필요한 대목이다.

더구나 지난해엔 주요 기업들의 ‘오너 리스크’ 등 뜻밖에 호재 덕에 광고매출이 목표치를 상회했지만 올핸 중국경제 불안감과 장기불황 탓에 한치 앞도 가늠하기 힘든 상황이어서 이런 판단이 더욱 중요해졌다.

실제로 삼성전자가 올 2월부터 광고예산을 10~20%가량 줄이면서 이런 우려는 현실화됐다. 올해 목표치를 무리하게 잡은 언론사들의 경우 줄어든 ‘삼성 몫’을 채우기 위한 고민이 클 수밖에 없다. 제일기획이 발간한 ‘광고연감 2015’에 따르면 삼성전자가 2014년 메이저 3개 신문사에 집행한 광고비는 약 415억원으로 집계됐다. 이는 삼성전자를 제외한 상위 20개 광고주의 광고 집행비의 30%를 차지하는 수치다.

셋째, 언론사 간 협력을 통한 비용 절감 노력이 뒤따라야 한다. 예컨대 신문용지 공동구매나 신문 공동배달 등을 통해 비용을 절감하고, 아낀 비용을 다른 곳에 재투자해야 한다는 것이다.

하지만 이런 해결책 역시 임시방편이기 때문에 사업다각화 등을 통해 광고·협찬 비중을 낮춰가면서 경영진과 합리적인 타협점을 찾아야 한다는 지적이 설득력을 얻고 있다.

G종합일간지 간부는 “신문사들이 기업 손목을 비틀어 협찬·광고예산을 따 왔던 ‘구태’가 새롭게 열린 디지털 시장에서도 똑같이 반복되면서 저널리즘 등을 고민할 여유조차 없다는 게 가장 큰 문제점”이라며 “하지만 지사적 정신만 운운할 수 없는 상황이기 때문에 합리적인 선을 경영진 등과 논의해 정할 수밖에 없다”고 말했다.

------------------------------------------------------------------------------------------------

10년째 저성장 늪…메이저신문도 ‘뒷걸음질’

주요 신문사들이 ‘저성장 늪’에 빠져 헤어나지 못하고 있다.

광고시장은 매년 찔끔 성장하거나 제자리를 맴도는 반면 신문사들이 가져갈 수 있는 ‘파이’는 해마다 쪼그라들고 있기 때문이다.

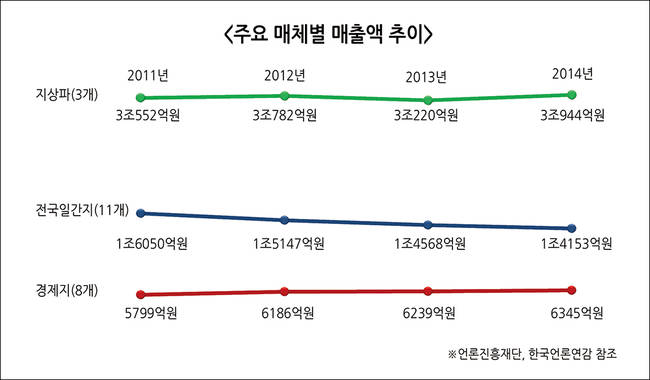

제일기획에 따르면 신문광고비는 2010년 1조6729원에서 2014년 1조4943억원으로 5년 새 10.7%가량 줄어들었다. 매체 수가 더 늘어난 점을 감안하면 감소폭은 더 클 수밖에 없다. 신문사 전체 매출 중 광고가 차지하는 비중은 60%안팎으로 절대적이다.

저성장 문제는 경제지나 지상파방송사보다는 종합일간지에서 두드러지게 나타난다. 실제로 지난 5년(2010~2014년)간 경향신문(11.2%), 동아일보(2.2%), 세계일보(21.5%), 한겨레(0.1%) 등을 제외한 나머지 종합일간지의 매출은 오히려 뒷걸음질 쳤다.

국민일보(-13.7%), 내일신문(-18.8%), 문화일보(-5.5%), 서울신문(-13%), 조선일보(-9.3%), 중앙일보(-11.7%), 한국일보(-31.2%) 등은 5~32%가량 쪼그라들었다.

매출이 오른 곳 역시 2008년 ‘글로벌 금융위기’ 후폭풍으로 매출이 급감했다가 이전 수준으로 회복했거나 성장했다고 해도 미미한 정도다.

만 10년 전 매출과 비교하면 신문 산업의 현주소를 여실히 확인할 수 있다. 경향, 국민, 내일, 문화, 한겨레 등만 매출이 올랐을 뿐 나머지 신문사들의 매출은 10년 전과 비교해도 줄어들었다. 상대적으로 업력이 긴 신문사가 저성장 늪에 깊이 빠져 있는 셈이다.

특히 시장 지배력을 가진 사업자인 조선, 중앙, 동아 모두 매출만 놓고 봤을 때 마이너스 신장을 기록했다. 조선은 2004년 3985억원에서 2014년 3392억원으로 14.9% 줄었다. 중앙은 3455억원에서 2936억원으로, 동아는 2971억원에서 2856억원으로 각각 15%, 3.9%가량 감소했다.

언론사와 자주 비교되는 네이버의 경우 2004년 매출이 2293억원에 불과해 ‘조중동’보다 낮았지만 2014년 2조7584억원을 기록, 주요 11개 일간지 매출을 합한 것(1조4153억원)보다 배 가까이 높다.

신문사들이 지난 10년간 얼마나 안주했는지를 보여주는 대목이다. 상황이 이렇다보니 조선이 2003년 마지막으로 4000억원대(4386억원)를 찍고 난 뒤 그 근처에 가본 신문사는 눈 씻고 찾아봐도 없다.

문제는 나머지 신문사다. 동아·매경·조선·중앙 등은 종합편성채널권(종편)을 따면서 매출 1100억~2000억원(2015년 실적 기준)을 올릴 여지가 생겼지만 나머지 신문사는 그렇지 못하기 때문이다. 매출이 동반되지 않은 흑자는 사실상 ‘마른 수건 짜기’식이기 때문에 안정적인 성장 지표로 볼 수 없다.

이 때문에 신문사 역시 ‘지대’와 ‘광고’에서 벗어나 과감한 투자를 통한 신규 사업에 도전해야 한다는 목소리가 커지고 있다.