"그거 아세요? 현장엔 오감으로 못 느끼는 육감이 있다는 걸"

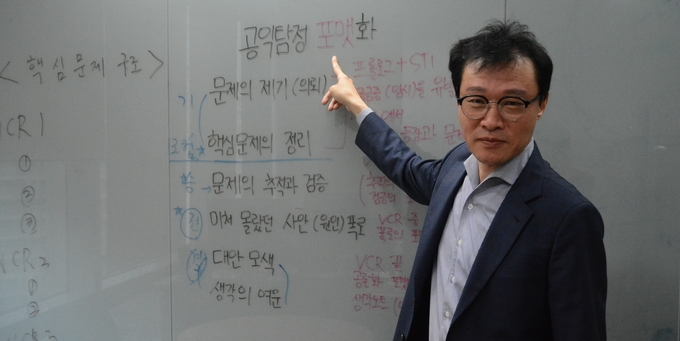

[인터뷰] 책 '로스트 타임' 펴낸 이규연 JTBC 탐사기획국장

“30년간 탐사 저널리스트로 활동하면서 마주한 사건의 기록이자 치열한 반성이다.” 이규연 JTBC 탐사기획국장이 펴낸 <이규연의 로스트 타임> 프롤로그에 나온 대목이다. 책의 기본적 얼개가 JTBC ‘스포트라이트’에서 다룬 36개의 사건이니 기록이라는 말은 알겠는데, 왜 치열한 반성일까.

“1999년 5월 대구에서 일어난 ‘태완이 황산 테러 사건’이 있어요. 제가 3번에 걸쳐 취재한 사건인데, 살인에 대한 공소시효(15년)를 없애자는 운동을 촉발했고, 법제화로 이어졌죠. 그런데 정작 태완이 사건은 해당이 안됐어요. 법 발효 20여 일 전에 태완이 사건의 공소시효가 끝난 거예요. 한 달만 빨리 법안을 처리했다면…. 32년간 취재현장에서 봤던 가장 가슴 아픈 사건이었어요.”

그는 “비극이 일어나기 전에 취재하는 경우보다 항상 한발 늦게 문제를 파악하고 늦게야 억울함을 대면하곤 했다”면서 “탐사 저널리스트는 잊힌 사람들한테 시간을 되돌려주는 직업이기도 하다”고 말했다. 이규연 국장은 30년 넘게 탐사 저널리스트의 외길을 걷고 있지만 3~4년차 때 기자를 관둘 생각도 했다. “회사원 되기 싫어 기자가 됐어요. 재미있었죠. 몇 년이 지났는데 판에 박은 기사 스타일을 유지하고 있는 거예요. 제가 구사하는 언어의 횟수가 빈곤해지는 거예요. 똑같은 짓만 하고 있으니 상상력이 들어갈 부분이 없는 거죠. 선배들은 서술어도 ‘했다’ ‘말했다’ 외에 쓰지 말라면서 거두절미하고 뼈대만 전달하는 게 객관저널리즘이라고 했어요. 동의할 수 없었어요. 왜 이렇게 기사를 쓸까. 답답했어요.”

사표를 냈다가 선배들의 설득으로 회사에 복귀해 특별취재부에 자원했을 무렵, 워싱턴포스트에서 연수를 마치고 돌아온 선배를 만났다. 그 선배는 미국 탐사보도 기자들은 스트레이트 쓰는 기자들보다 각광을 받고 연봉도 높다는 이야기를 들려주며 ‘미국 탐사보도협회(IRE)’ 사이트에 접속해보라고 했다. “당시 ‘www 체제’가 막 등장하던 시기예요. 30달러를 내면 데이터베이스를 열어줬어요. 기사를 보기 시작했죠. 내가 생각했던 기사가 아니더군요. 길기도 길고, 고민도 많고, 글도 풍부하고. 이런 기자라면 할 수 있겠다 싶었어요. 그때부터 인생 목표를 탐사 저널리스트로 잡았죠.”

그는 젊은 기자시절에 탐사보도를 선택했다. 지금이야 누구나 알지만 90년대 초중반엔 개념조차 낯설었고, 출입처 취재 관행에 익숙한 한국 언론계에서 탐사보도는 무모한 도전이었다. 탐사 저널리스트를 자부하는 그는 늘 현장을 강조한다. “현장에는 오감으로 느끼지 못하는 육감 같은 게 있다”고 굳게 믿고 있다.

“밥 우드워드도 현장 취재를 계속하고 있어요. 자기 기력이 다할 때까지. 그게 기자 아닌가요. 펜대 굴리려고 한 것 아니잖아요. 얼마 전에 홍콩 시위현장에 갔었어요. 왜 홍콩 시민들이 격렬한 시위를 할 수밖에 없는지, 그 답을 찾았어요. 현장에 가면 왜라는 것에 대한 답을 찾게 됩니다. 그냥 책상에서 얻지 못하는 무언가가 현장에 있다고 봅니다.”

김성후 기자 kshoo@journalist.or.kr