"죽었다 깨나도 기자 해야"… 송건호 선생이 말했던 언론인의 길

[저널리즘 타임머신] (30) 기자협회보 1994년 8월 11일자

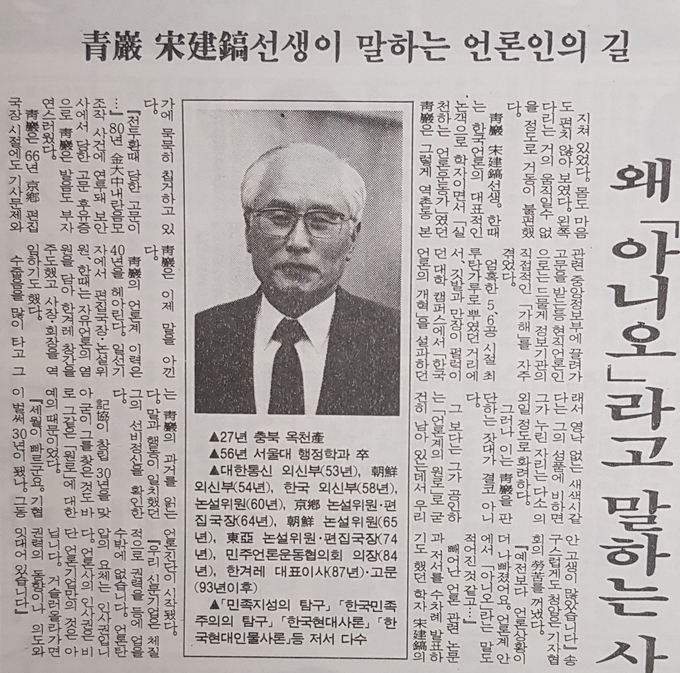

한국기자협회 창립 30주년이던 1994년 8월 기자협회보는 청암 송건호 선생을 찾았다. 1953년 대한통신 기자로 언론계에 발을 디딘 선생은 조선일보, 한국일보, 경향신문, 동아일보에서 일선기자, 편집국장, 논설위원으로 일했다. 이후 한겨레신문 창간을 주도했고 초대 대표이사를 역임하기도 했다. 한국언론의 대표적인 논객이자 학자로 불린 그는 2001년 타계한 이후에도 ‘실천하는 언론운동가’로 기억된다.

기자협회보는 기협 창립 30주년 특집호 1면 머리기사로 선생의 말을 전하면서 “수줍음을 많이 타고 그래서 영락없는 새색시 같다는 그의 성품에 비하면 그가 누린 자리는 다소 의외일 정도로 화려하지만 이는 청암을 판단하는 잣대가 결코 아니다”라며 “그가 공인하는 ‘언론계의 원로’로 굳건히 남아 있는 데서 우리는 말과 행동이 일치했던 그의 선비정신을 확인한다. 창립 30주년을 맞아 굳이 그를 찾은 것도 바로 그 같은 ‘원로’에 대한 예의 때문”이라고 설명했다.

기사에서 선생은 1990년대 중반 언론 상황을 두고 “예전보다 더 나빠졌다”면서 “언론계 안에서 ‘아니오’라는 말이 적어진 것 같다”고 진단했다. 또 선생은 “우리 신문기업은 체질적으로 권력을 등에 업을 수밖에 없다. 언론탄압의 요체는 인사권”이라며 “언론사의 인사권은 비단 언론기업만의 것이 아니라 권력의 동향이나 의도와 잇대어 있다”고 지적했다. 선생은 “언론이 특별히 정부의 탄압을 받지 않아도 권력 순응 체질로 변신하는 것도 이 같은 인사권의 본질적 성격에 언론인들의 보신주의가 빚어낸 결과”라고 분석했다. 그는 이 대목에서 일선 기자들의 역할을 강조했다.

“그래도 언론을 언론답게 하는 것은 평기자들 뿐입니다. 상대적으로 자유로운 일선 기자들은 사회의 파수꾼인 동시에 언론의 파수꾼이기도 합니다.”

이 기사에 따르면 선생은 1980년 ‘김대중 내란음모 조작 사건’에 연루돼 보안사에서 당한 고문으로 후유증을 앓고 있었다. 인터뷰 당시 왼쪽 다리는 거의 움직일 수 없을 정도로 거동이 불편했고 발음도 부정확했다고 한다. 기자협회보는 “쟁이는 신문 얘기만 나오면 핏발이 오른다. 청암 역시 너무 흥분했던 탓일까. 아무래도 마음에 비해 몸이 못 따르는 듯 힘들어하는 기색이 역력했다”고 전했다. 그리고선 마지막 질문을 던졌다. “어떻습니까. 과연 기자는 한번 해볼 만한 직업입니까.” 선생은 얼굴에 화색을 띤 채 이렇게 답했다고 한다. “그럼. 죽었다 깨나도 이 길을 가야지. 그렇구 말구.”

김달아 기자 bliss@journalist.or.kr