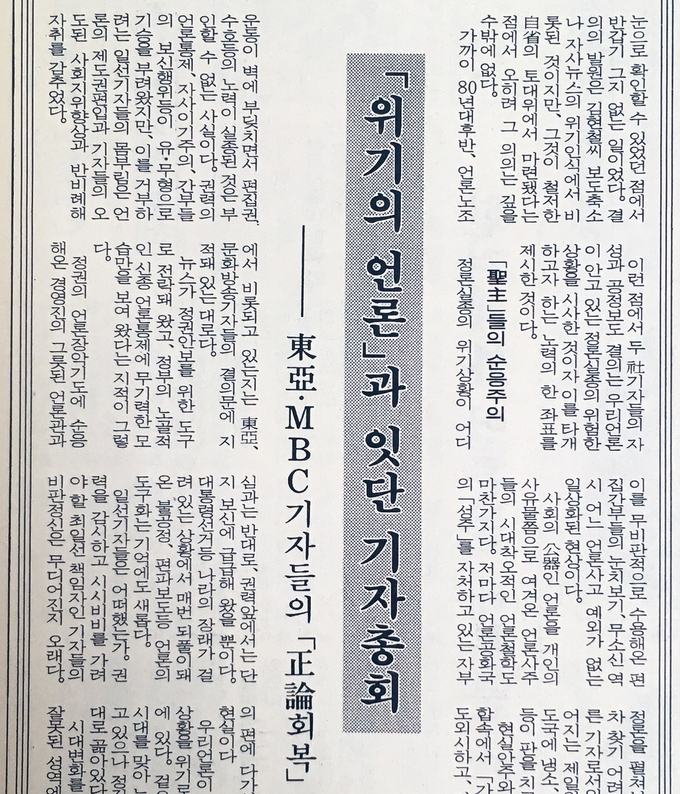

1994년 동아·MBC 기자총회… "정론 실현할 길, 우리 안에서 찾아야"

[저널리즘 타임머신] (67) 기자협회보 1994년 6월 2일

1994년 5월, 동아일보와 MBC에서 잇따라 기자총회가 열렸다. 먼저 동아일보 기자 200여명이 김영삼 당시 대통령의 차남 김현철씨의 정치자금 수수 의혹 보도 축소·누락에 항의하며 총회를 열고 결의문을 채택, “이번 사건을 통해 드러난 정부의 신종 언론 통제와 권력 앞에 무기력한 경영주, 편집간부들의 태도에 분노를 금할 수 없다”고 밝혔다. 이들은 또 “비단 경영주나 간부진뿐만 아니라 일선 기자들의 공정보도에 대한 의지 퇴색도 한 요인이었”다고 자책하며 공정보도 감시활동을 더욱 강화하겠다는 각오를 다졌다.

약 열흘 뒤엔 MBC 보도국에서 기자총회가 열렸다. 총회에 참석한 180여명의 기자들은 결의문을 통해 “우리 뉴스의 총체적 위기는 현 정권의 언론장악 기도와 눈치보기에 급급한 사장 이하 경영진들의 무소신에서 비롯됐다”고 밝히며 불공정 보도의 시정을 촉구했다.

당시 기자협회보는 두 언론사 기자들의 “‘비상한’ 움직임”을 주목했다. 그해 6월2일 ‘우리의 주장’에서 “두 사의 이번 정론실천 결의는 어느덧 과거의 유물로 화석화돼버린 듯했던 기자정신을 모처럼 눈으로 확인할 수 있었던 점에서 반갑기 그지없는 일”이라고 했다. 당시 우리의 주장은 “편집·보도국에 냉소, 반목, 무기력, 자조 등이 판을 치고 있다”고 진단했고, “자율경쟁의 시대를 맞아 뉴스의 홍수를 이루고 있으나 정작 언론 내부는 곪을 대로 곪아 있다”고 꼬집었다. 이런 상황에서 “정론을 실현할 수 있는 길은 우리 내부에서 찾아야 한다”며 “그것은 권력의 교묘한 언론통제나 장악에 비난의 화살을 돌리기 앞서 선행돼야 할 노력”이라고 했다.

당시 두 언론사의 기자총회가 깨우쳤던 ‘정론만이 살길이다’라는 평범한 진리는 27년이 지난 지금 우리 내부에서 어떻게 작동되고 있을까. 뉴스룸 내 냉소, 반목, 무기력은 좀 나아졌을까. 위기에 맞서 200명의 기자들이 똘똘 뭉쳐 목소리를 내고, “권력과 회사만 탓할 수 없다”며 자기 안으로 화살을 돌릴 줄도 알았던, 그때 그 기자정신이 지금 우리 안에도 남아있을까.