얀센 맞고 희귀질환… '백신 피해 리포트'로 피해자 목소리 담다

[인터뷰] 이승륜 국제신문 기자

몸 상태가 안 좋을 땐 1초 정도 한쪽 다리가 움직이지 않는다. 남들은 알아채지 못할 만큼 찰나지만 이승륜 국제신문 기자는 느낀다. 불과 한두 달 전까지만 해도 하루에 서너 번은 그런 순간이 있었다. 그보다 더 전엔 아예 지팡이를 짚고 다녔다. 다리가 움직이지 않아 넘어질 수 있겠다는 생각 때문이었다.

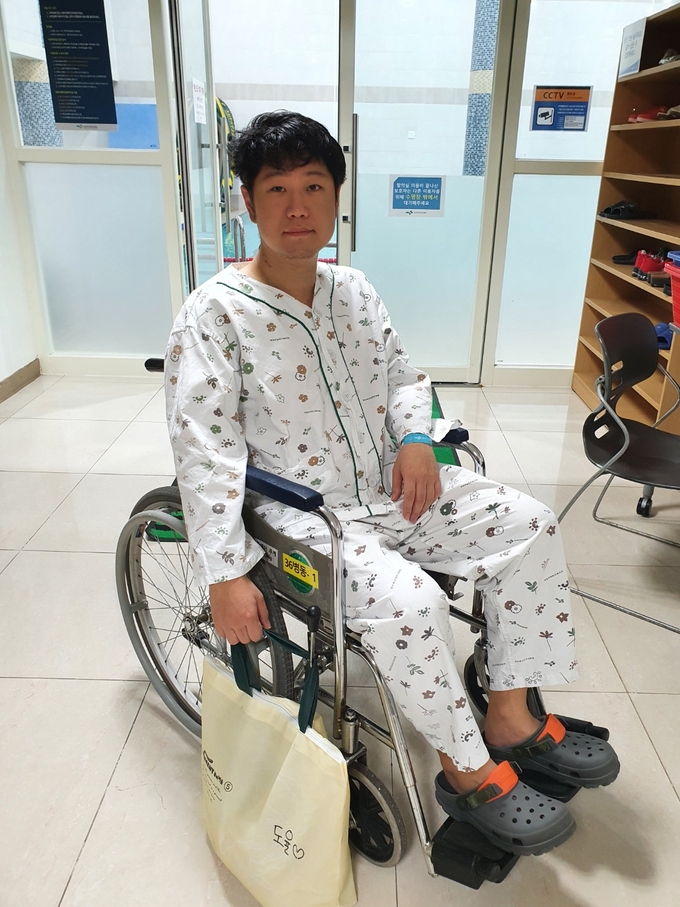

몸이 말을 듣지 않는 건 그가 코로나19가 기승을 부리던 지난 2021년 6월, 얀센 백신을 맞고 ‘길랑-바레 증후군’에 걸려 꼬박 1년간 치료와 재활을 받아서다. 몸에 생긴 항체가 몸의 말초 신경을 파괴하는 길랑-바레 증후군은 신경에 염증이 생기고 근육이 약해지면서 마비를 동반하는 희귀난치성 질환이다. 그 역시 목 아래로 사지가 마비돼 꼬박 1년간 재활치료를 받으며 힘겨운 시간을 보냈다. 다행히 몸이 좋아지며 지난해 7월 회사로 복귀했지만 후유증은 미약하게나마 그의 몸에 남아있다. 이 기자는 지난 1월부턴 ‘백신 피해 리포트’ 기획을 연재하며 같은 아픔을 겪은 ‘피해자’들을 대변하고 있다.

불행은 어느 날 날벼락처럼 갑자기 찾아왔다. 흔한 질병 하나 없이 건강했던 그는 2021년, 예비역과 민방위 대상자를 상대로 접종이 시작된 얀센 백신을 아무 의심 없이 맞았다. 직후엔 멀쩡했는데, 2주 뒤 병의 전조증상이 시작됐다. 풍선 위를 걷는 것처럼 발바닥이 붓고 몸 마디마디를 송곳으로 찌르고 망치로 때리는 것 같은 고통이 찾아왔다. 그렇게 며칠이 흘렀을까, 어느 날 그는 더 이상 참지 못하고 119를 불러 병원으로 실려 갔다. 전신 마비 증상이 나타나기 시작하던 때였다. 이 기자는 “처음엔 응급실에서도 정확한 진단을 못 내려 일단 집에 가라고 했다”며 “그땐 이미 통증이 너무 심해 걷지도 못할 정도였다. 아내가 읍소해 진료를 다시 봤는데 호흡 마비가 보인다고 해 그제야 중환자실에 가게 됐다”고 말했다. 만약 집으로 갔다면 목숨을 잃을 수도 있는 아주 위험한 상황이었다.

아내 덕분에 목숨을 살린 그는 길랑-바레 증후군 진단을 받고 한 달여간 중환자실 신세를 졌다. 목 아래로는 다 마비가 돼 담요 한 장 손으로 못 들고 천장만 보고 사는 나날이었다. “하던 일이 기자여서 그런지 병원 천장에 떠다니던 점박이 무늬가 나중엔 글자로 바뀌더라고요. 그걸 섬망 현상이라고 하던데 허리 통증이 너무 심하니 잠을 한숨도 못 자고, 눈을 감으면 악몽을 꾸고 그랬습니다.” 게다가 의사들은 이 기자처럼 질환이 급성으로 오면 예후가 좋지 않다고 했다. 몸이 온전히 회복할 수 있을까 염려할만한 상황, 하지만 이 기자는 크게 걱정하지 않았다. 미래에 대한 불안보단 중환자실이 불편하다는 생각, 이곳에서 나가면 열심히 운동해야겠다는 생각만 했다.

다행히 회복 속도는 빨랐다. 한 달 후 그는 일반병실로 돌아갔고 다시 5개월간의 재활치료 끝에 집에 돌아갈 수 있었다. 집에서도 6개월간 재활훈련을 하며 몸을 회복시켰다. 다만 몸은 좋아졌어도 정신은 그렇지 못했다. 재활치료를 하며 운신의 폭이 좁아져서인지 그는 대인기피증, 우울증을 겪었다. 그의 병과 백신 접종의 인과관계를 확인하기 위해 백방으로 뛰어다니는 아내가 자신에게 더 집중해줬으면 하는 마음에 서운함마저 느꼈다. 국제신문에 투병기를 쓸 때도 자신의 사연을 얘기하는 것이 내키지 않아 오랜 시간이 걸렸다고 했다.

1년여 간의 재활 끝에 지난해 7월 복직한 후에도 그 마음은 여전했다. “군대 다녀오면 쳐다도 보기 싫듯이” 백신 관련 문제는 외면하고 싶었다. 그해 11월 후배 기자가 ‘백신 피해 리포트’ 기획을 연재할 때도 그는 참여하지 않았다. 하지만 마음속엔 항상 부채감이 있었다. 몸이 후유증에서 벗어나고 어느 정도 여유가 생기면서 그 마음은 더욱 커졌다. 그제야 그는 ‘코로나19백신피해자가족협의회’에 가입해 피해자들을 만나기 시작했다. “단톡방에 들어가 툭 까놓고 얘기를 했어요. 아픈 동안 현실을 마주하기 쉽지 않았고 후배 기자가 기획할 때도 마음의 짐이 컸다고. 이제는 제가 비슷한 경험을 가진 분들의 이야기를 전하고 싶다고 하니 그분들도 이해를 해주시더라고요.”

지난 1월부터 그는 ‘백신 피해 리포트 시즌 2’를 연재하고 있다. 백신 피해자들의 사연을 시작으로 보상 정책의 문제점, 정부의 안일한 대응을 담은 연재물이다. 돈도 돈이지만 하루아침에 사랑하는 가족을 잃은 황망함과 슬픔, 또 지금껏 국가가 피해자들에 제대로 사과를 하지 않았다는 점을 지속적으로(25일 기준 16회차) 알리는 중이다. 다만 똑같은 얘기를 언제까지고 할 수도 없고, 자신이 피해자다 보니 기사의 객관성과 중립성을 유지할 수 있을까 고민도 큰 상황이다.

“보통의 기획은 끝을 정하고 시작하는데 이번 건 끝이 없습니다. 솔직히 저도 어떻게 될지 모르겠어요. 다만 막연한 숙제처럼 느껴져 시작했는데, 하면 할수록 누군가는 계속 지켜봐야 될 문제라는 생각이 듭니다. 어쨌든 큰 사회적 재난인데 지금은 아무도 관심을 가져주지 않잖아요. 피해자분들은 아직도 관심이 고픈데 기사 쓰는 매체도 드물어서 더 많은 관심이 필요하지 않을까 생각합니다.”