대신 기사 쓰는 홍보 담당자, 기초 자료까지 찾아달라는 기자

기자들 부적절 행동 사례 보니

“주말에 자기 가족들과 외식한다고 돈 부쳐달라는 기자도 있었습니다.” 최근까지 홍보대행사에서 근무했던 A씨는 기자들에게 온갖 ‘갑질’을 당했다며 이 같이 말했다. 그는 “이름을 들으면 알만한 경제지 기자가 그런 요구를 했다”면서 “실제 돈을 부치진 않고 대표 선에서 해결했지만 정말 황당했다”고 했다.

A씨가 외식업계 고객사 홍보를 담당했을 때도 무리한 요구가 많았다. 그는 “음식 한 번 드셔보시라고 소액의 상품권을 기자들에게 돌린 적이 있는데 토요일 밤에 한 기자가 전화를 해 항의를 했다”며 “7000원짜리 음식을 먹고 1만원 상품권을 냈는데 3000원을 돌려받지 못 했다는 게 이유였다. 상품권 뒤에 분명히 잔액은 현금으로 돌려받지 못한다고 쓰여 있는데도 문제가 있다며 기사로 쓰겠다, 당장 본사 담당자에 연락하라며 길길이 날뛰었다”고 했다. A씨는 “홍보 담당자는 홍보 일을 하는 사람인데 대부분의 기자들이 홍보 담당자를 자기 밑에서 일하는 사람, 인턴쯤으로 생각하는 것 같다”며 “파트너 의식을 갖고 동등하게 대했으면 한다. 제발 예의를 갖춰달라”고 말했다.

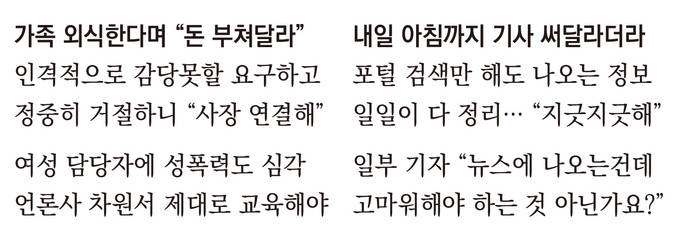

홍보 담당자를 상대로 한 기자들의 부적절한 행동이 연신 도마에 오르고 있다. 최근 ‘한국 미디어 대나무숲’ 등 익명게시판에는 기자들의 잘못된 취재 습관이나 홍보 담당자에게 무리한 요구를 하는 등 소위 ‘갑질’ 행태를 폭로하는 홍보 담당자들의 글이 연이어 올라오고 있어 논란이 되고 있다. 본보가 취재한 홍보 담당자들 역시 ‘김영란법’ 시행 이후 금전적 요구는 덜해졌지만 기자들의 부적절한 행동은 여전하다고 입을 모아 말했다. 홍보 담당자를 ‘을’로 대하는 기자들의 사례는 수없이 많았다. 전자상거래 업체에서 홍보담당자로 일하는 B 씨는 “제 나이가 꽤 되는데도 간혹 젊은 기자들 중에 먼저 편하게 반말하는 기자들이 있다”고 말했고 홍보대행사에서 일한 C씨도 “퇴근시간에 전화해 아침까지 ‘기사’를 써달라고 하고, 못 한다고 정중히 거절하면 폭언을 퍼부으며 바로 사장 연결하라고 난리치는 기자들이 있다”고 말했다.

취재를 떠넘기는 행위도 많았다. NGO에서 홍보 담당자로 일하는 D씨는 “기자들이 취재할 때 너무 게으르다”며 “통계자료 요청하는 게 정말 지긋지긋하다”고 말했다. 그는 “대한민국 빈곤가구 같은 통계자료를 달라는 기자들이 많은데 그건 우리 자료도 아니고 통계청을 뒤져야 나오는 것이다. 마감이 급해 보여 주말에 시간 내 자료를 찾아주긴 하지만 사실 그런 건 기자가 해야 하지 않느냐”며 “기자들의 홍보 담당자 의존도가 너무 높다”고 말했다. 또 “인터뷰도 중간에서 조율을 할 수 없을 정도로 너무 급하게 요청해 아예 내가 직접 인터뷰를 할 때도 왕왕 있다”고 전했다.

A씨도 “금융감독원 전자공시시스템만 봐도 확인할 수 있는 매출액을 물어본다거나 네이버 검색만 해도 바로 나오는 정보들을 정리해 달라는 기자들이 정말 많다”며 “방송기자들도 당일에 취재하겠다고 통보를 하곤 한다. 우리도 절차가 있는데 뉴스에 나오는 것만으로도 고마워해야 하는 것 아니냐는 태도를 보이는 기자들이 많다”고 말했다.

은근히, 또는 대놓고 금전적 부담을 지우는 기자들도 있었다. ICT 관련 업체의 E 홍보부장은 “두 명과 만나 식사하기로 했는데 음식점에 갔더니 10명이 나와 있던 적도 있다”며 “그것도 비싼 한정식 집이었다. 그런데 그런 수준은 제겐 ‘갑질’도 아니다”라고 말했다. 산업부에서 일했던 F 기자도 “2차는 자기 ‘아지트’로 가자면서 외상 술값을 갚게 한다든가 백화점에서 물건 사는데 직원 할인 받으려고 ID를 알려달라는 요구를 흔하게 봤다”고 전했다. “딸이 갖고 싶어 하니 너희 회사의 특정 상품을 보내라던 기자” “아파트에 입주하면서 툭하면 건설사 홍보팀에 전화해 무리한 요구를 하는 기자” 등도 있다고 했다. 지방행정기관 홍보팀에서 일하는 G씨는 “기자실에만 100여명의 기자가 있는데 친하든 친하지 않든 무조건 청첩장을 돌리는 것도 부담스럽다”고 말했다.

홍보 담당자를 대상으로 한 기자들의 성폭력 문제 역시 심각했다. 대기업에서 홍보 담당자로 일하는 H씨는 “남자기자들끼리 모임을 만들어서 여자 홍보 담당자를 불러다 돈도 내게 하고 술도 먹이는 일들이 아직도 있다”면서 “거절을 해도 ‘내가 우습냐’고 하면 나갈 수밖에 없다. 언론사 내부에서 관련 교육을 시켜야 한다”고 말했다.

홍보 담당자들은 그러나 무엇보다 과도한 광고·협찬 요구가 가장 큰 ‘갑질’이라고 말했다. 2017년 광고주협회가 낸 ‘언론사 협찬제도 현황에 관한 조사 연구’ 보고서에 따르면 언론사에 후원이나 협찬을 한 광고·홍보 담당자 100명 중 52%가 연간 51회 이상 언론사 협찬을 한다고 답했는데, 이들이 후원하는 이유는 홍보효과나 기업과의 관련성 때문이 아니라 ‘중장기적 관계 유지를 위해서’거나 ‘기사 게재(또는 삭제) 협조를 위해’, 또 ‘언론사 기자 또는 담당자의 권유를 이기지 못해서’였다. 전문가들은 보고서에서 “협찬 거절 시 기사 보복을 당하는 경우가 가장 많고 최악의 경우 시리즈 기사가 나가는 경우도 있어 협찬 거절을 하는 것이 어렵다”고 말했다.

한국광고주협회 관계자는 “여기저기서 포럼, 세미나에 대한 협찬을 요구하거나 콘퍼런스가 있으니 담당자 몇 명을 보내 달라, 아니면 부스를 차려달라고 요구하는데 담당자들 얘기론 안 가면 눈치 주는 일이 굉장히 많다고 하더라”며 “가장 제보가 많이 들어오는 분야도 협찬이다. 담당자들에겐 갑질 중의 갑질일 것”이라고 말했다.

기자 사회에서도 자정이 필요하다는 목소리가 나온다. 언론사 대변인 역할을 맡고 있는 I 기자는 “나는 예의를 차리고 피해를 안 준다고 생각해 왔는데 아무렇지 않게 ‘이거 해달라’ ‘저거 해달라’ 하는 것도 상대에게 부담이 될 수 있겠다는 것을 매번 실감하고 있다”며 “뻔한 말이지만 항상 겸손하게 낮은 자세로 ‘역지사지’해야겠구나 하는 걸 느낀다. 꼭 홍보 담당자가 아니라 취재원이든 누구든 ‘인간에 대한 예의’를 지키며 일해야 한다고 본다”고 말했다.

강아영 기자 sbsm@journalist.or.kr