"조주빈 뒤에 숨은 수많은 가해자들 끝까지 추적"

[인터뷰] 'n번방 아카이브 페이지' 연 장수경·고한솔·방준호 한겨레21 기자

‘텔레그램 성착취 n번방’의 실태가 지난해 11월 처음 언론보도로 다뤄졌다. 그리고 1년. ‘박사방’ 조주빈은 지난달 26일 징역 40년을 선고받았다. 그렇게 마무리 된 것일까. ‘정의구현’이 이뤄졌고, 이제 우리 사회는 ‘디지털 성범죄’를 걱정할 필요가 없는 곳이 된 것일까. 장수경·고한솔·방준호 한겨레21 기자는 최근 그 1년을 가로지르는 의문을 들여다봤다. 세 기자는 ‘디지털 성범죄 끝장 프로젝트 너머n’(이하 너머n)으로 그간 밝혀진 디지털 성범죄 현황을 정리하고 향후 기록을 꾸준히 저장할 아카이브 페이지(stopn.hani.co.kr)를 열었다. n번방 사건의 성과, 성찰, 남은 과제만을 다룬 한겨레21 통권호 1340호를 만드는 데 주도적인 역할을 했다.

뜨거웠던 관심이 서늘하게 식기 충분한 시간. 이들은 지금 이 기획을 내놓은 이유로 “큰 사건이 발생해 주범이 검거되고 얼굴이 공개되면 일시적으로 분노가 일었다가 금방 사람들 뇌리에서 잊혀진다. 이후 수사 과정은 어떤지 법원에서 어떤 형을 받는지 연속적으로 추적해 끝까지 보도하는 언론은 드물다. 조주빈 뒤에 숨은 수많은 가해자가 조직적이고 체계적으로 함께 범행을 저질렀는데 잘 안 알려져 끝까지 추적해보자는 마음이었다”고 입 모아 말했다.

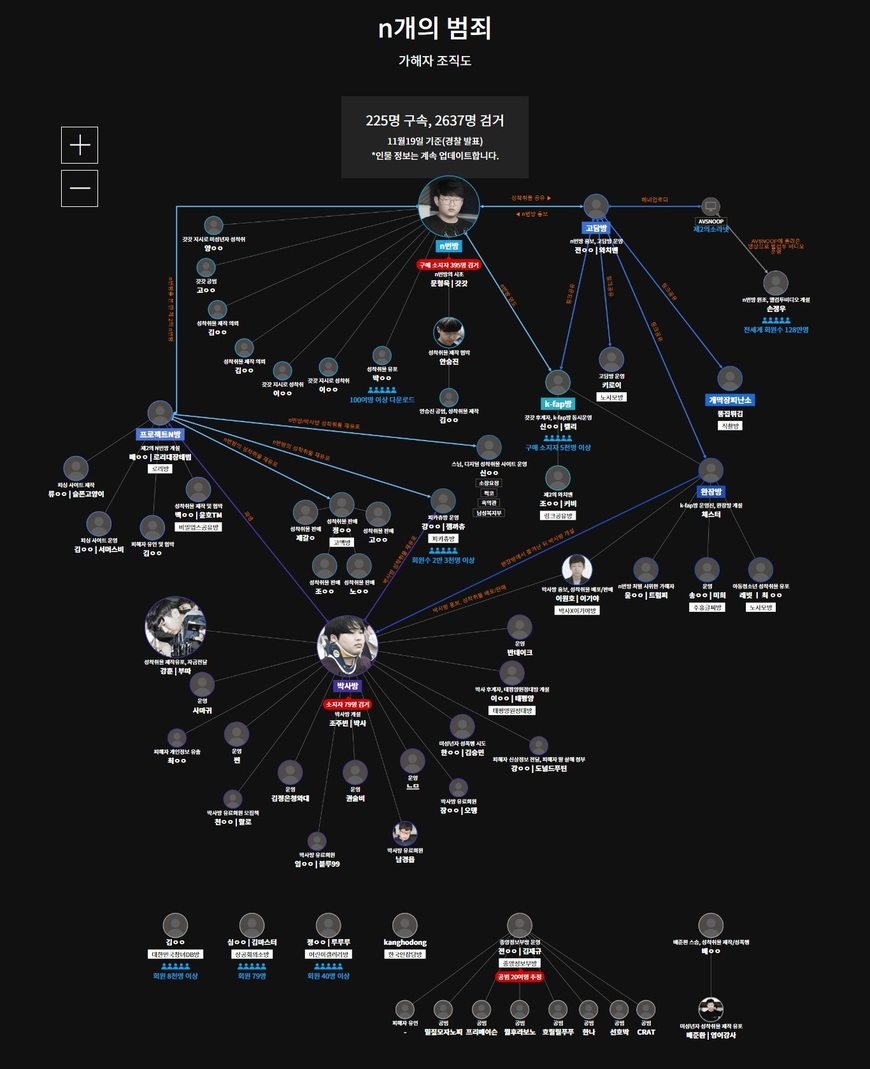

구속이나 판결 등 몇몇 조각난 뉴스를 접하고 ‘n번방’ 사건을 안다고 여겼다. 하지만 개별 뉴스들을 합친 큰 그림은 예상 밖이었다. 아카이브 페이지 ‘n개의 범죄’(가해자와 조직적인 범죄 내용) 카테고리에 따르면 n번방 사건은 주요 인물을 포함 총 225명이 구속되고 2637명이 검거된 조직 범죄였다. 촘촘한 거미줄처럼 그려진 조직도는 피해자들이 고통에 몸부림치면서도 가해자들을 벗어날 수 없었던 이유였다. ‘n번의 오판’에서 볼 수 있는 디지털 성범죄 판결문 분석 결과는 황당하기까지 하다. 2017년 1월부터 2020년 7월까지 음란물 유포죄로 법원에서 1심 유죄판결을 받은 6건 중 1건은 불법촬영물을 유포하고서도 처벌이 약한 음란물 유포죄로 처벌 받았다. 이마저도 절반 가량은 벌금형(평균 321만원)에 그쳤다.

“사람들 관심이 많은 범죄자 판결은 안 그렇지만 사소하게 여겨지는 재유포자들에겐 1~2장짜리 판결문이 나옵니다. ‘피해자 얼굴에 모자이크를 했다’는 게 감형사유가 되고요. 1심 1년2개월이었던 가해자가 2심에서 10개월로 감형됐는데 ‘고등학교 때 지각 몇 번만 했고, 성실히 노력해 정직원이 됐다’는 게 사유였어요. n번방 시초라 할 문형욱 결심(공판) 땐 법정에 기자가 (장)수경 선배밖에 없었어요. 지역은 판결에 덜 신경 쓸 수밖에 없는 환경이고요. 디지털 성범죄 수법은 진화하는데 법과 제도는 더디고, 사람들이 밀어올리며 맞춰달라고 호소하는 상황이죠.”(고한솔 기자)

아카이브 사이트 구축은 끈질긴 ‘세월호 보도’로 잘 알려져 있는 정은주 한겨레21 편집장의 제안으로 시작됐다. 한국언론진흥재단에서 지원 받은 사이트 구축은 7월 업체 탐색, 8월 계약, 11월 중순 사이트 오픈 등 급박한 일정으로 추진됐다. 갑작스레 서버가 마비돼 개인 카드로 급히 서버를 추가 구매하는 등 처음 해본 사이트 구축과 운영이 수월하기만 했다고는 못하겠다. “이 사건 끝까지 한 번 보자”는 첫 뜻대로 세 기자는 할 수 있는 데까지 사이트를 업데이트할 작정이다.

사이트와 잡지를 채울 기사 취재도 당연히 병행됐다. 장·고·방 기자는 4~5개월 간 전국 법원을 돌며 ‘디지털 성범죄’ 재판을 취재하고, 조주빈 등 가해자를 잡는데 큰 역할을 한 수사당국 관계자들을 인터뷰했다. 이 과정에서 ‘n번방’ 최초 보도를 했던 김완·오연서 한겨레 기자는 취재원 소개 등 도움을 줬고, 이승준 기자는 프로젝트명으로 ‘n청소’가 얘기되던 “부끄러운” 때 ‘너머n’이란 이름을 제안해줬다. 성교육 자료와 만화가 담긴 ‘n번방 너머n’ 카테고리는 초등젠더교육연구회 ‘아웃박스’의 도움을 받았다.

이번 프로젝트에서 가장 중요한 키워드는 ‘연대’였다. 아카이브 페이지 내 ‘n명의 추적’(연대의 역사)에서 말하는 ‘n’은 더 이상 가해의 숫자가 아니라 피해자들의 적극적이고 주체적인 대응이자 목소리 ‘n’으로서 의미가 전복된다. “그래도 잡혔고, 잡는 데 혁혁한 공을 세운 건, 여기까지 끌고 온 건 여성들의 연대라는 걸 말하고 싶었어요. 피해자를 만나며 그 경험들이 공통의 경험이지 개별적인 게 아니라 생각했습니다. n번방 사건은 잔혹한 수법으로 이슈가 됐지만 누구나 디지털 성범죄 피해자가 될 수 있기도 하고요. 우리가 피해자들에게 할 수 있는 건 연대밖에 없겠다 싶었어요. 기록하는 것도 연대의 한 축이고요.”(장수경 기자)

세 기자가 잡지에 실은 관련 기사 마지막 문장은 “그래도, 분명 나아간다”였다. 어느새 ‘몰카’가 ‘불법촬영’이 되고, 예전 농담·유희가 이젠 명백히 폭력이 되는 정도까진 왔다. “‘미투’ 이전 이후 연대의 역사를 쭉 보면 목소리가 모여 조금씩 나아가고 변해요. 혁명이 일어난 건 아니지만 사회는 변해왔고 그게 정말 대단하다고 생각합니다. 갈 길이 멀지만 지난 1년은 이만큼 이룬 ‘승리의 역사’이고 뒤에 쌓일 내용도 승리의 기록이 됐으면 좋겠다 싶었어요. n번방 사건이 개인들을 불편하게 만드는 사건이었으면 합니다. 너무나 만연해 당연히 여긴 게 문제였다는 그 불편함을 충분히 고민했으면, 그래서 세상이 좀 더 예민해졌으면 합니다.”(방준호 기자)

최승영 기자 sychoi@journalist.or.kr