TBS 주파수가 종편으로? 특혜설 나오는 이유

'서울시 출연기관 해제' TBS 정관 변경허가 미루는 방통위에

언론노조 "보수 종편 라디오 특혜 허가 음모" 책임론 제기

6월 이후 서울시 예산 지원이 전면 중단된 데 이어 서울시 출연기관 지위까지 해제되며 존속 여부가 불투명해진 TBS가 주파수마저 잃고 폐국 수순을 밟게 될 거란 우려가 나왔다. 전국언론노동조합은 19일 낸 성명에서 방송통신위원회가 TBS 주파수를 보수 종합편성채널에 넘기려 한다는 ‘특혜설’을 제기하며, 현실화된다면 “강력히 응징할 것”이라고 경고했다.

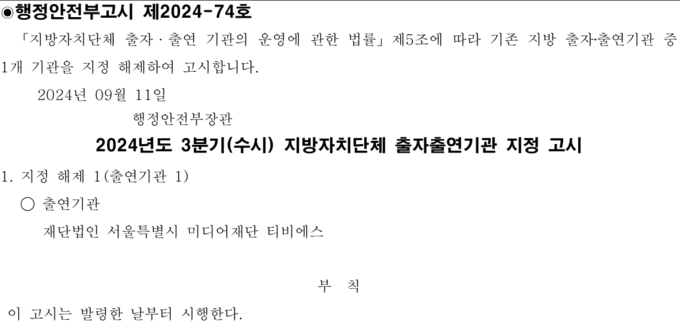

행정안전부는 9월11일자로 ‘재단법인 서울특별시 미디어재단 TBS’의 서울시 출자·출연기관 지정 해제를 고시했다. 서울시 산하 사업소에서 독립, 재단법인으로 출범한 지 4년 7개월 만이다. 이로써 TBS가 서울시로부터 예산 지원을 받을 수 있는 법적 근거는 모두 사라졌다. 이른바 ‘TBS 폐지 조례안’이 지난 6월1일 시행된 이후에도 서울시 출연기관 지위는 남아 있어 추가 지원 등을 기대할 여지라도 있었으나, 이제는 그마저 완전히 차단된 것이다.

상업광고 불허 등의 제약 탓에 서울시 출연금에 전체 예산의 70%가량을 의존해온 TBS는 남은 예산이 바닥나며 당장 이번 달 직원 240여명의 월급도 주기 어려운 형편이다. 이에 TBS 이사회는 민간 투자 유치 등을 위해 민법상 비영리법인으로 정관을 바꾸기로 하고 최근 방송통신위원회에 정관 변경허가를 신청했다. 그러나 방통위가 아직 이에 답을 주지 않은 상황에서 연말로 예정된 재허가 또한 거부될 수 있다는 우려가 나온다. TBS는 지상파 라디오 2개 채널(95.1㎒, 101.3㎒)과 유료방송 TV 1개 채널을 운영 중인데, ‘황금대역’으로 일컬어지는 95.1㎒ 주파수 하나만 잃어도 민영화 추진 등 재개 가능성은 희박해진다.

“‘종편 특혜 음모론’ 나도는 책임 방통위에 있어”

문제는 여기에 종편 등 일부 언론 특혜설이 함께 거론된다는 점이다. 언론노조는 19일 〈TBS 말살, 족벌 보수 종편 라디오 특혜 허가 음모 중단하라!〉 성명에서 “서울시와 시의회를 중심으로 TBS 탄압과 민영화 주장이 돌출하는 와중에 몇몇 보수 종편들은 일찌감치 TBS 주파수에 눈독을 들이며 서울시와 접촉해 온 것으로 널리 알려져 있다”며 “이것이 현실화된다면 2009년 미디어법 날치기를 넘어서는 족벌 언론 특혜 시비로 번져 엄청난 사회적 파장을 초래할 것”이라고 주장했다.

언론노조는 이 같은 “특혜 음모론”이 나도는 데 방통위의 책임이 있다고 지적했다. 2019년 TBS가 신청한 재단 설립 변경허가를 심사할 땐 “서울시로부터의 재정 독립성을 요구하면서도 상업재원인 상업광고는 허용하지 않았고, 법적 제약이 명백한 서울시의 지배구조를 개선하라는 모순되고 불가능한 조건을 붙였”던 방통위가 “이제는 TBS가 공익법인화를 통해 자체 재원을 확보하고 독자 생존을 가능케 하는 정관 변경에 어깃장을 놓는 좌충우돌 행태를 보이고 있다”는 것이다.

언론노조는 “방통위의 행보는 TBS의 숨통을 끊어 문닫게 하고 그 주파수를 보수 종편에 넘기는 정권 차원의 특혜를 염두에 둔 것으로 해석될 여지가 다분하다”면서 “정관 변경 승인을 미루거나 거부하면 TBS는 스스로 법인 청산을 선언하고 주파수를 반납하거나, 올해 말 지상파 재허가 심사에서 재허가 거부로 방송을 중단할 수 밖에 없기 때문”이라고 했다.

이에 언론노조는 방통위를 향해 “지금 즉시 TBS 정관 변경 신청을 승인하라”고 촉구하며 “방통위의 승인 거부는 곧 보수 종편에 공공재인 TBS의 지상파 황금 주파수를 넘기려는 특혜 시도로 판단하고 강력히 응징할 것”이라고 밝혔다.

서울시를 향해선 TBS에서 완전히 손을 떼라고 했다. 그 첫걸음이 “서울시가 추천한 TBS 당연직 이사 2명의 자진 사퇴, 그리고 최소한의 재원 확보를 위한 정관 변경에 책임을 다하고 물러나야 할 대표이사와 이사장의 거취 표명”이라고도 했다.

언론노조는 또한 정치권에 TBS 정상화 해법 마련을 촉구하며 “공공재인 TBS 황금 주파수가 주권자인 시민의 목소리를 대변하는 공기로 역할을 계속할 수 있도록 TBS의 독자생존과 방송 정상화를 위해 정치권은 모든 대안을 강구해야 한다”고 밝혔다.