큰아들은 어머니의 살가운 정을 뒤늦게 알고 통곡했다

[길거리 언론의 편집장, 안종필 평전]

⑬어머니의 이른 죽음

'길거리 언론의 편집장'은 안종필 기자(1937~1980)에 대한 기록이다. 안종필은 1975년 3월 동아일보에서 쫓겨난 후 동아투위 2대 위원장을 맡아 권력의 폭압이 절정으로 치닫던 1970년대 후반 자유언론실천운동을 이끌었다. 신문과 방송이 일체 보도하지 않은 민주화운동과 인권 관련 사건 등을 <동아투위소식지>에 실었다가 구속됐고, 투옥 중 얻은 병마로 1980년 타계했다. 안종필의 이야기를 매주 2회 연재한다. [편집자 주]

1969년 9월1일 딸이 태어났다. ‘예림(禮林)’이라는 예쁜 이름을 지어주려 1년간 옥편을 찾았다는 안종필은 딸 바보였다. 엄마 품에 안긴 채 쌕쌕거리며 자는 딸아이를 보며 안종필은 세상을 다 가진 듯했다.

딸이 걸음마를 배울 때쯤 이광자는 약국 일을 시작했다. 친한 친구의 동생이 운영하던 약국을 넘겨받았다. 약국은 성북구 하월곡동에 있었다. 하월곡동은 당시 산동네였다. 집들이 산을 거슬러 빽빽이 들어서 있었다. 약국이 있는 건물은 1층짜리 단층으로, 약국 뒤에 ‘ㄷ’자로 방과 부엌이 있는 안집이 있었다. 터는 넓지 않았지만 60평 가까이 되어 보였다. 안종필 부부는 1970년 여름 무렵 성북구 하월곡동 60-110번지로 이사했다. 안종필은 부친이 운영한 목재소 이름을 따서 ‘안흥약국’으로 하고 싶었지만, 여러 사정을 고려해 ‘한림약국’ 간판을 그대로 뒀다.

산동네는 새벽 이른 시각에 하루를 시작한다. 약국 영업도 마찬가지다. 한림약국은 새벽 6시에 문을 열었다. 산동네 사람들은 약국에 들러 약을 짓거나 파스를 사서 일터로 나갔다. 변두리 지역은 병원보다 약국이 더 잘된다는 말을 실감했다. 약국 운영으로 눈코 뜰 사이 없던 터라 아이들을 부산 친정에 맡겨야 했다. 어리광을 부리며 한창 귀여울 아이들을 떼어내야 하는 이광자의 마음은 쓰라렸다. 다행히 친정집 형편은 넉넉했고, 바다가 보이는 영도구 청학동에 있어 아이들이 건강하게 자랄 수 있지 싶었다.

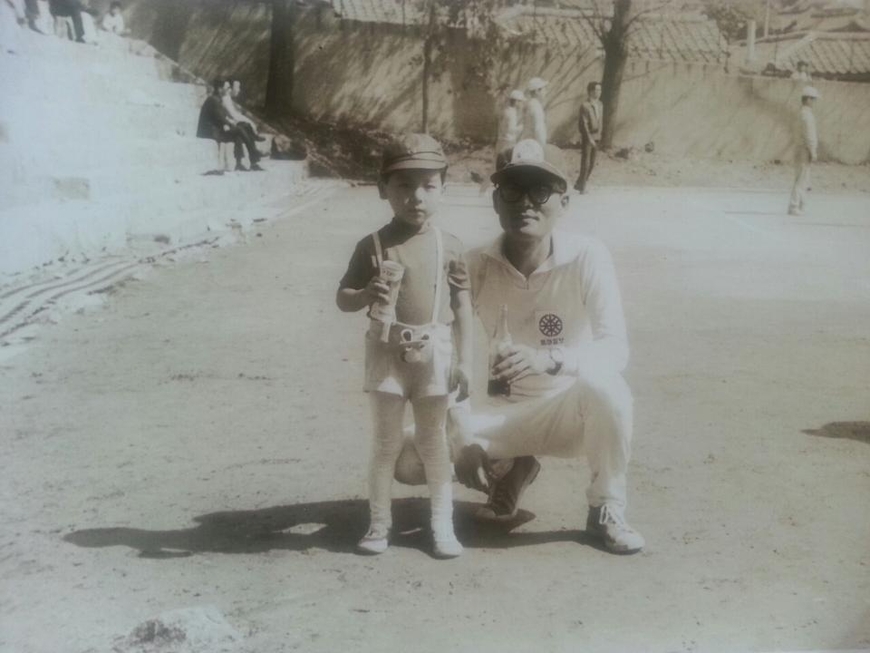

아이들에게 외삼촌이 5명이라 든든했는지 모른다. 안종필 부부는 한 달에 한두 번 부산에 내려갔다. 안종필은 처갓집에 들어서기 바쁘게 아이들 이름을 큰 소리로 불렀고, 못 놀아준 미안함이 컸던지 아이들을 업고 빨고 하며 살갑게 대했다. 두 살배기 딸은 엄마를 몰라봤다. 이광자가 안으려 하면 몸을 버둥댔다. 아들이 “예림아, 엄마야! 엄마!”라고 말해주면 그제야 딸은 “엄마! 엄마!”하고 다가왔다.

그해 12월쯤이었다. 크리스마스에 아이들을 보러 간다던 안종필 부부는 예정보다 며칠 일찍 내려갔다. 기쁨도 잠시, 벽에 걸린 달력을 보고 가슴이 쿵 내려앉았다. 하루에 한 장씩 떼어내는 달력이 25일만 남고 다 뜯겨 있었다. 엄마와 아빠가 12월25일 크리스마스에 온다는 얘기를 듣고 아들이 나머지 날짜를 다 뜯어내고 25일 한 장만 남긴 것이다. 외갓집 식구들이 아무리 잘 대해도 아이들은 부모의 정에 주리고 목말랐다.

아들 안민영은 이렇게 기억한다. “아버지께서 주로 내려오셨어요. 어머니는 약국을 하니까 가끔 오셨는데, 어머니가 보러 오면 같이 올라가겠다고 떼를 쓰고 그랬죠. 외할아버지가 맛있는 거 사준다며 우리 손을 잡고 동네 가게에 데려가면 어머니가 올라가셨죠. 그러면 이제 울음바다가 되는 거죠. 내가 울면 동생도 따라 울고….”

아이들과 한집에서 다시 살게 된 것은 2년쯤 후였다. 얼마 뒤 안종필 처가 식구들도 한림약국 인근 집을 사서 서울로 이사를 왔다. 안종필은 손아래 처남들과 잘 지냈다. 첫째 처남, 둘째 처남 모두 경남고등학교 후배였고, 특히 안종필은 바둑을 잘 두는 첫째 처남을 약국으로 종종 불러 바둑을 두곤 했다. 이광자는 친정 식구들이 가까이 있어 외롭지 않게 약국을 운영할 수 있었다.

안종필은 1970년 9월6일 모친상을 당했다. 안종필 아래로 3남4녀를 낳고 먹이고 재우고 키우면서 목재공장 일꾼들 매 끼니 밥에 새참까지 내오며 집안 살림을 도맡아서 하던 어머니, 사업한다고 밖으로만 돌던 남편 때문에 맘고생이 심했던 어머니가 51세의 이른 나이에 돌아가셨다.

안종필의 모친 우복순은 수산업을 크게 하던 조카가 사업 자금이 필요하다고 해서 보수동 집을 담보로 은행 대출을 받게 해줬다. 잘 나가던 조카의 사업에 브레이크가 걸리면서 20년간 살았던 집을 처분해야 했다. 보수동 사람들은 고래 등 같은 기와집이라고 했다. 차고지로 빌려주거나 한때 창고를 여럿 지어 창고업을 할 정도로 집터도 굉장히 넓었다. 자신의 전부와 다름없는 집을 팔고 동래구 명륜동으로 이사해야 했으니 하늘이 무너지는 심정이었을 것이다. 그때 얻은 스트레스가 괴로움으로 쌓여 우복순의 병이 깊어졌다.

안종필은 우복순에게 어려운 큰아들이었다. 말이 많지 않고 사근사근한 성격이 아니라서 그랬을 수 있다. 우복순은 딸들에게 안종필에 대해 이렇게 말하곤 했다. “내 속으로 낳은 자식이지만 저게 어떨 때는 사람인가 싶을 때가 있다.”

한 번은 우복순이 큰아들이 자신의 말을 얼마나 잘 따르는지 테스트했다고 한다. 캄캄한 밤, 대신동 외갓집에 다녀오라고 안종필에게 심부름을 시켰다. 이야기를 꺼내기 무섭게 신발을 신고 나가는 안종필을 불러 세워야 했다. 우복순은 장손에게 지극정성이었다. 서울에 사는 큰아들이 내려오면 횟감을 사러 자갈치 시장에 갔다. 회를 좋아하는 큰아들 먹이려고 광어, 우럭에 돔, 멍게와 해삼까지 한가득 상에 올렸다.

안종필은 가족 행사가 있을 때 빼고는 부산 친가에 잘 다녀가지 않았다. 회사 일이 바빴고, 약국을 닫기도 여의치 않았다. 내려가더라도 얼마 안 있다가 자리에서 일어서곤 했다. 신앙심이 깊던 이광자는 교회에 가야 한다며 안종필을 데리고 갔다. 장손이 오기를 손꼽아 기다리던 우복순은 그런 큰아들이 못내 서운했다. 둘째 동생 안광숙은 그런 사연을 모친의 초상을 치르며 안종필에게 전했다. 상주 노릇 하느라 눈물을 보이지 않던 안종필은 염할 때 어머니의 손톱과 발톱을 깎다가 통곡했다.

어머니를 여읜 슬픔을 잊을 즈음에 안종필에게 믿기지 않은 소식이 전해졌다. 부친 안채열이 새장가를 간다는 것이었다. 안종필은 어머니 돌아가시고 얼마 안 돼 새장가를 가는 부친을 두고두고 원망했다. 안채열이 재혼한 상대는 안종필보다 10살쯤 많았고 딸애가 있었다. 여동생 안애숙은 당시 안종필의 말을 아직도 기억한다. “아버지 봐라. 저 젊은 여자를 데리고 와 가지고, 저 젊은 여자가 손톱에 빨간 매니큐어를 바르고, 빨간 립스틱을 바르고….” 안채열의 재혼 이후 부자 관계는 급속도로 나빠졌다. 아버지와의 냉랭한 관계는 안종필이 훗날 병상에서 화해할 때까지 이어졌다.

- 관련기사

- - 중정 압박, 사장 지시도 거부… 제목은 '3선개헌안 변칙처리' (2025/02/12)

- - 건방진 기자들이 무시한다고 하자... "형님, 내 돕겠습니다!" (2025/02/08)

- - 동료들 연행·구속 외면… 한국 언론에 스며든 연탄가스 (2025/02/05)

- - 코 골며 자는 척하던 편집국장, 벌떡 일어나 소리치더니... (2025/02/01)

- - 무궁화호 타고 서울-부산 오가며 장거리 연애 (2025/01/29)

- - 부산일보 입사하자마자 몰아친 해임·파업의 소용돌이 (2025/01/25)

- - '무정한 마음' 부르던 청년, 실연 아픔에 황소울음… (2025/01/22)

- - 고급시계 훔쳐 남해안 탐험 모의했다 들통 (2025/01/18)

- - 긴급조치 9호 폭압에도... 동아일보 앞 6개월 침묵시위 (2025/01/15)

- - 괴한들은 쇠파이프로 창문 철망을 부수고 편집국에 들어왔다 (2025/01/11)

- - "미친개가 아니고서야 기자들의 목을 칠 수 있나" (2025/01/08)

- - 급히 적은 메모를 3층 편집국서 창밖으로 내려뜨렸다 (2025/01/04)